前回の続きで、アウトプットも兼ねて読んだ本のメモを書いていこうと思います!ジャンルは問わず、読んだ順にあらすじ内容と簡単な感想を書き殴っていきます。

本記事はネタバレを含みます。気になる本のタイトルがある方はご注意ください。

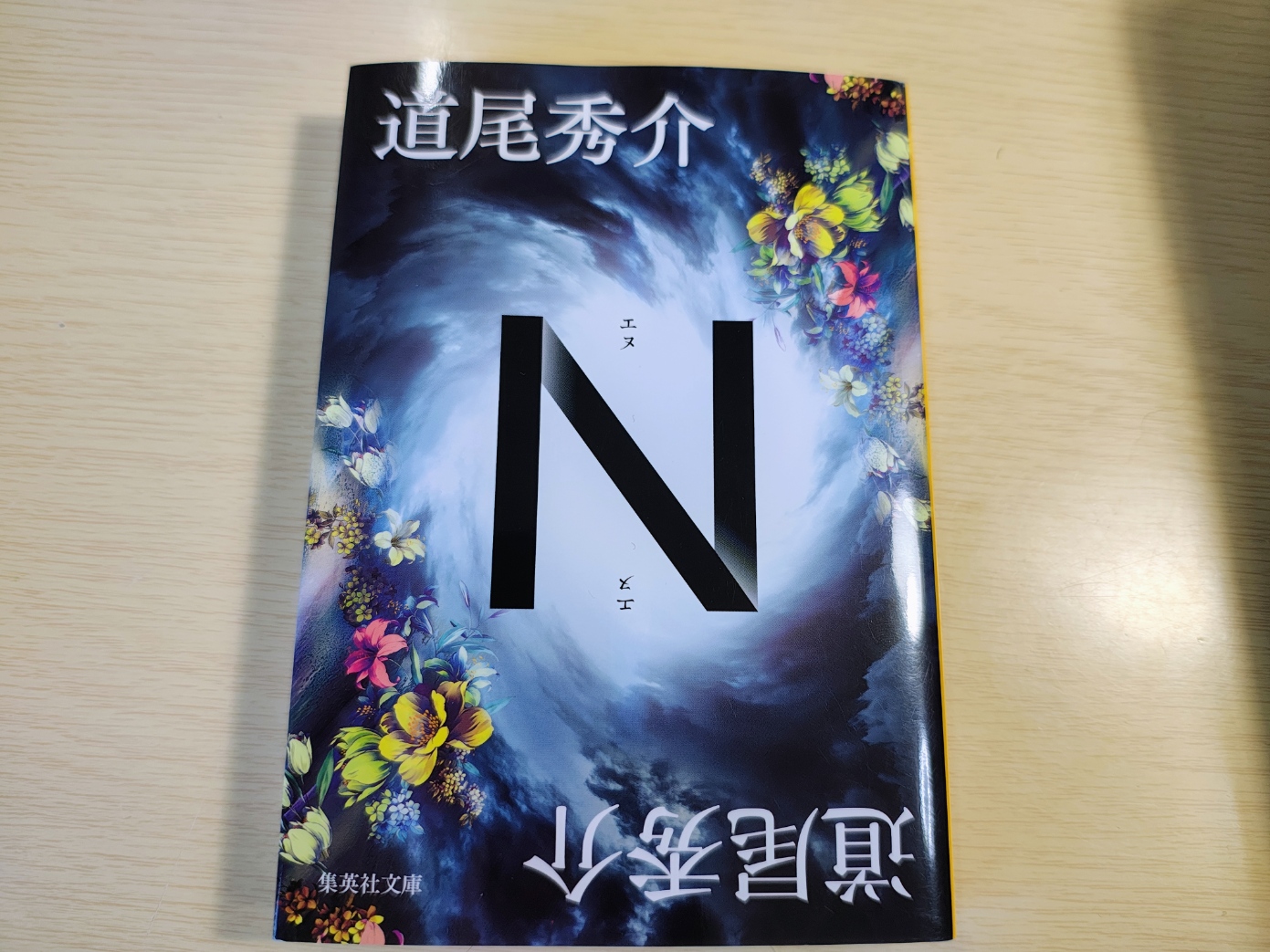

N / 道尾秀介

- 名のない毒液と花

- 落ちない魔球と鳥

- 笑わない少女の死

- 飛べない雄蜂の嘘

- 消えない硝子の星

- 眠らない刑事と犬

この小説は、6つの話から構成されている。それぞれの話は独立しており、どこから読んでも話が通る、つまり720通り(6! = 720)の楽しみ方があるとのことで話題になっている作品。

いずれも「人の死」が関わっており、短編として読んでも面白い。

こちらの本については詳しくレビューを書いたので、気になる人は参照してみてください。

英語は最初の10秒! 一瞬で心をつかみ、10分会話が続く「つかみイングリッシュ」 / 小池リオ

アメリカでコメディアンやマジシャンなどをやられている小池リオ氏の、英会話を続けるためのコミュニケーション方法について書かれている本。挨拶や仕事の話などのテーマ別にお役立ちフレーズが紹介されている。

細かい英文法について学べる本、というよりは、いかにして相手の心に入っていく話し方をするか、といった方面に重きが置かれている。

例えば、自分から名刺を1枚多く渡しておいて、「Oh, its too much.」と言ったり、「Just as a bookmark.」などと言ったりしてセルフツッコミをしている表現などは面白かった。もう少しカジュアルに、ジョークを交えて英語を話してみようと思える本で、読み進めるハードルも低くて良いと思う。

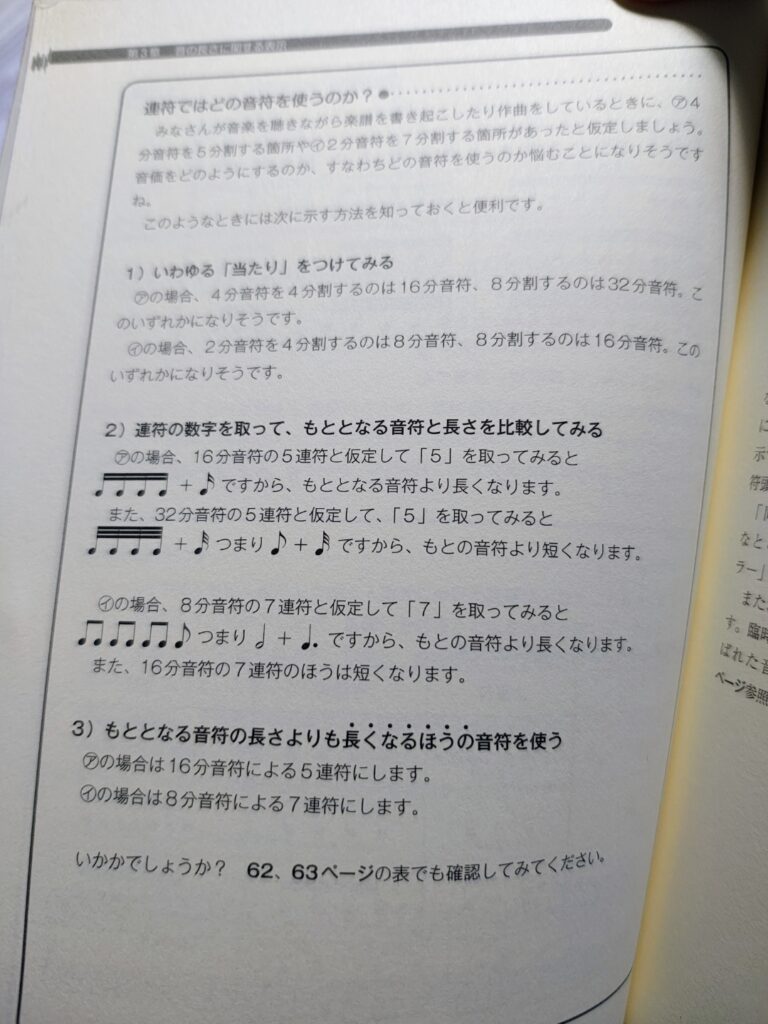

先生のための楽典入門 〜これだけは知っておきたい楽譜のしくみ / 加藤徹也

楽譜の記号の意味から音階まで、楽譜を読み解く上で必要な知識が網羅的に書かれている本。

- ハ音記号の見方

- 一点ハ、イの意味

- 二全音符、二全休符

などについてはよい復習になったが、基本的に知っていることが多かったのであまり詳しくは読んでいない。読むのに時間がかかりそうなので、辞書的な使い方をするのが良いと思う。

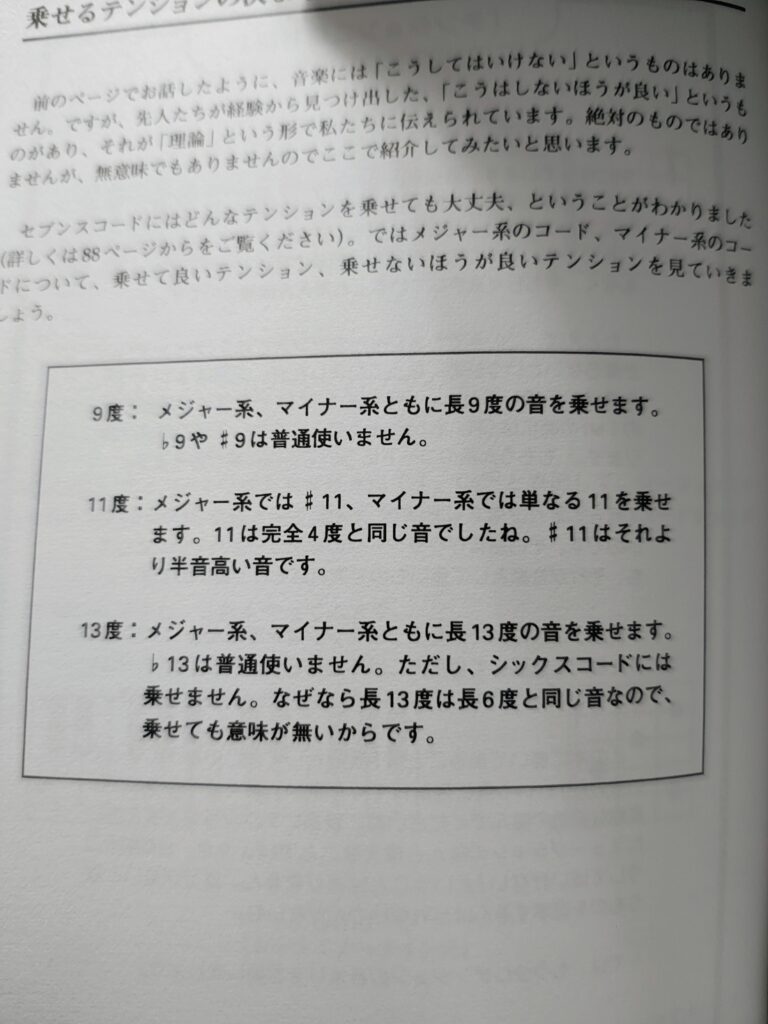

そうだったのか!コード理論 / 田熊健

コードの作り方から音楽理論的なトニックやダイアトニックコードなどの用語の意味までイラスト付きで解説してくれている本。

鍵盤のイラストや楽譜付きなので、どこの音を鳴らせばよいのかがすぐに一目で分かる上、本自体も要点に絞って薄く書いてあるので分かりやすい。また、「きらきら星」のコードアレンジや優里の「ベテルギウス」のコード分析などもされていて、習った内容をその場で生かすことができる。

ただ基礎的な内容が多いので、一夜漬け音楽理論のあたりの内容が理解できている人は読まなくても良いと思う。

キャラ和声 和音記号の擬人化でもう丸暗記とはサヨナラ! / 水上浩介

Ⅰの和音をイッペイ、Ⅱの和音をフミエ、などと擬人化して、トニック、ドミナント、サブドミナントの役割について解説してくれている本。

一見すると画期的な本に見えるが、キャラクター6人を覚えるのが面倒で、覚えたとしても読み進める上ではあまり関係が無いなと思ったため、文章が根気強く読める人は別の本で学んだ方がいいかも。

ただ、確かに読んでいて心理的ハードルは低かったのと、ページ数もそこまで多くないため読みやすかったと思う。また、他の本ではあまり見られない、強進行や偽終始などについても解説されていたのは良かった。

羽生善治のみるみる強くなる将棋入門 終盤の勝ち方 / 羽生善治

将棋での主に終盤の勝ち方について解説された本。詰みがあるなら詰ませ、無いなら必死や詰めろ、という本番さながらの考え方について、解説と問題演習がセットになっている。

割と易しめの口調で書かれているので、誰でも読みやすい本だと思う。また、数でまさるようにする、利きを逸らす、などの終盤の基本となる考え方、大局観についても書かれているのがよき。ただ、「寄せの手筋200」などを理解している人であれば、あまり必要ない内容かなとは思った。

将棋 基本戦法まるわかり事典 振り飛車編 / 安用寺孝功

将棋の基本戦法について、本当に幅広く

- 四間飛車

- 三間飛車

- 向かい飛車

- 中飛車

- 角交換四間飛車

の基本戦法が紹介されている。それぞれのセクションが急戦、持久戦 etc…といった具合に数ページで分かれている。基本戦法といいつつ、メリケン向かい飛車や立石流、トマホークなども紹介されている点が素晴らしい。

とはいえ、それぞれのテーマで数ページしか書かれていないので、これだけで戦うのは厳しいと思う。広く浅く書かれている本なので、初心者のうちにこれを読んでどの戦法が面白そうかを見つけたり、常識としてある程度の定跡を知っておく使い方が良いかと思われる。

居飛車編もあるようなので、暇があれば読んでみたい。

「日本にコンビニはいくつある?」の問いに推論で答えを導く思考技術 知識ゼロからのフェルミ推定入門 / 深沢真太郎

フェルミ推定とは何?という所の説明から始まり、具体的に仮説を立てたり比較したりして身近なテーマに対してフェルミ推定を行っていく本。

最初は「1年で消費するマヨネーズの本数は?」「一日にどれくらい挨拶しそう?」などの身近な予想から始まり、最終的には与えられた情報に基づいて、ランニングシューズの市場規模や日本にある信号機の数などを推定していく。

論理的に与えられた問題を分解して推定するという手法について丁寧に書かれているので、誰でも理解できると思う。その割には後半はちょっと考えさせられる問題もあるので、とても面白い本。良書。

こちらの本については詳しくレビューを書いたので、気になる人は参照してみてください。

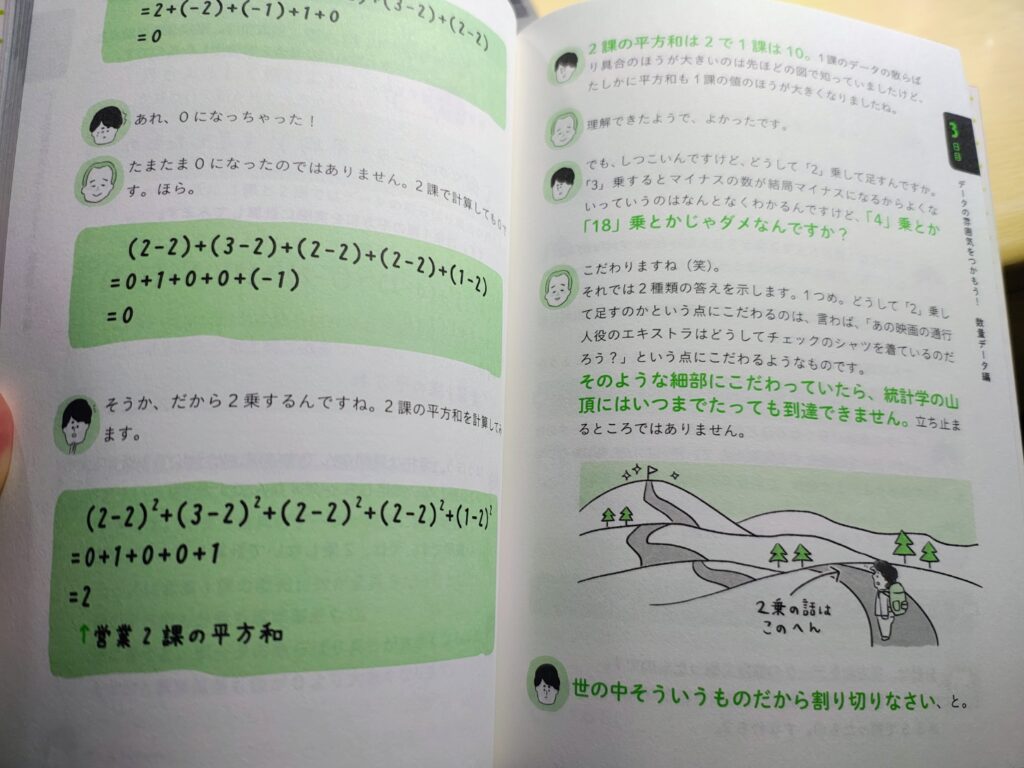

データ分析の先生! 文系の私に超分かりやすく統計学を教えてください! / 高橋信

統計学とは何ぞや、という所から、母集団からの標本の抽出法、データの分類や正規分布について一通り書かれている。最後にはExcelを用いて重回帰分析を行う方法についても書かれており、実践的。

本当に文系の数学に苦手意識がある人でも読みこなせる本。イラストもポップで読みやすいし、キャラクター同士の会話も面白い。読みやすくするために数学的な厳密さについては省かれているため、もう少し詳しい数学的記述を求める人はこの本で統計について軽く触れた後、別の専門書に移るのが良いだろう。

こちらの本については詳しくレビューを書いたので、気になる人は参照してみてください。

学校では教えてくれない ヤバい科学図鑑 / るーい, 左巻健男

人気YouTuberのるーいさんという科学系のチャンネルを運営されている方が、面白い科学の疑問について検証していく本。

- もしも月が無かったら?

- もしも地球にブラックホールが衝突したら?

- 人間はヤギになれるのか?

- 地球上でもっとも深い穴の深さはどれくらい?

など。家にたまたまあったので読んだ。

一見するとよくある疑問のような感じだが、月が無かったら潮の満ち引きが少なくなって、1日が8時間になって、暴風が吹き荒れて、生物はこう進化して…と、一つの問いに対して色々な観点から考察されているのが面白い。小学生のお子さんがいる方なんかは読ませてみると理科が好きになると思う。

画像生成AIと著作権について知っておきたい50の質問 / ニャタBE, 花井裕也, 谷直樹

近年話題の生成AIにおける、絵全般の著作権について書かれた本。例えば、以下のような問いとそれに対する回答が書かれている。

- 作者に無断で絵を学習させていいの?

-

著作権法30条の4の2号による「情報解析に使用するケース」に該当すため、違法な方法でデータを収集したりイラストの著作権に重大な不利益を及ぼさなければ違法ではない。

- 外国のイラストのデータを学習に利用したら?

-

特にインターネットの場合は国境がないため、日本では合法だったとしても相手国の著作権法によって違法になり、訴えられる可能性がある。

- プロフィールにAI学習禁止と書くのは?

-

著作権法としては意味がないが、利用規約などを明示していた場合は契約上の債務不履行になるので、法的にイラストを守る根拠が増える。

- AIの絵には著作権はある?

-

明言はできないが、人間による創作的寄与があると判断された場合は著作権が発生する場合がある。

- 画像生成AIに権利を侵害された時の相談先

-

知的財産権に強い弁護士、法律事務所に相談するべき。

複数の著者による対話形式で書かれている本なのでとても読みやすいし、生成AIのモデルの仕組みだったり、クリエイター側でどうやって対処していくのかが複数の視点から書かれていたので良かった。意外とデータを学習に活用するだけでは違法にならないというのにもビックリ。

解析学図鑑 ―微分・積分から微分方程式・数値解析まで / 蔵本貴文

関数の基礎的な部分から、ラプラス変換その他の高度な大学数学まで解説されている。イラストが多めなので非常に分かりやすい。

ルベーグ積分などについてのコラムもあって面白かった。チラ見する程度で完璧に理解するほど読み込めていないが、全体像を把握することはできた。

HTML/CSSの絵本 Webコンテンツ作りの基本がわかる新しい9つの扉 / 株式会社アンク

HTMLやCSSで使われる書式がおおよそ網羅されている本。divやspanタグの違いや、wbrタグなどのあまり見かけないものまで解説されていた。

実際のHTML表記だとどういう感じに表示されるのかの実物は少なかったが、その分概念をイラストで説明してくれていたので、他の学習書よりも理解に重きを置いている感じだった。その分だけ手を動かす時間が減ることが予想されるので、ここで学んだことをすぐに実践に移していくのが良いと思う。

図解まるわかり Web技術のしくみ / 西村泰洋

Web技術の仕組みについて、一通り書かれている本。この手の本は大体どれを見ても同じ感じなのだが、この本では

- Webサーバーの立て方

- Webサーバーを実装する際はWindowsとLinuxのどちらが良いのか(Linuxのほうが保守性が高いので人気らしい)

- インスタのデベロッパーツールを使ってみよう

などのなかなか実用的なコーナーがあり、単なる知識のインプット以外でも読んでいて収穫があった。ただ、青を基調とした文字やページの色をしており、デザイン的には可読性が低かった。

イラスト図解式 この一冊で全部わかるWeb技術の基本 第2版 / NRIネットコム株式会社, 小林恭平, 坂本陽, 佐々木拓郎

「図解まるわかり Web技術のしくみ」と同じような感じでウェブ技術全般について解説されている本。こちらのほうが若干目に優しくて読みやすい。

見開きでテーマが完結しているのがよく、HTML内部でのメディアタイプの記述などの知らない知識もそこそこ書いてあったので良かった。解説も比較的丁寧なので、ウェブに関する知識を一通り付けるにはおすすめ。

スッキリ!がってん!ブロックチェーンの本 / 浦岡行治

ブロックチェーンとは何かという説明から利用例、またNFTやDAOといった関連する用語まで丁寧に解説されている。

またブロックチェーンについての理解を深めようと思って読んだ。文字が多めだが、説明の分かりやすさがピカイチだったので、初学者にはこの本がおすすめ。

- Cedercoinと呼ばれる環境保護活動に対して与えられるトークン

- PoSやPoWのメリットデメリット

- 所有権を分割してNFTを購入した例

などは知らなかった。

SQL1年生 データベースのしくみ SQLiteで体験してわかる!会話でまなべる! / リブロワークス

Python○年生シリーズで有名な本。こちらはSQL版となり、SQLiteでの実行を通してデータベースの仕組みについて学ぶことができる。

プログラミングの本は大体読んでいると眠くなってしまうのであまり好きではないのだが(オライリーシリーズとか難しいし)、この本についてはカラーで見開き当たりの文章量もちょうどよく、楽しく学習を進めることができた。

手は動かさずに頭の中で読んだが、データベースの基礎は一応あったので内容は理解できた。Pythonシリーズなども読んでみようと思う。

睡眠こそ最強の解決策である / マシュー・ウォーカー

全16章から成り、睡眠の大切さ及び、睡眠を削った時にどういうリスクがあるのかについて解説した本。

睡眠が足りていないと病気や死亡のリスクが上がるということは知っていたが、なぜそうなるのかのメカニズムまで解説されていたので納得できた。また、人間以外の動物にみられる睡眠の性質が意外で面白かった。

こちらの本については詳しくレビューを書いたので、気になる人は参照してみてください。

AWS1年生 クラウドのしくみ 図解でわかる!会話でまなべる! / リブロワークス

AWSとは何か、という概念からアカウント登録、料金の支払い方式やできることなどが一通り解説されている。

「○○ができます」という機能だけの説明にとどまらず、EC2やS3といった具体的なサービスについても記載があるところが良い。IPアドレスなどのウェブ関係のことも一通り書いてあるので、本当に初学者でも分かりやすく読むことができる。

Python2年生 データ分析のしくみ 第2版 体験してわかる!会話でまなべる! / 森巧尚

データ分析をどのように行うかについて浅く広く書かれた本。Pythonだけの本というよりは、前半はpandas、後半はmatplotlibとグラフの種類についての説明が多かった。

平均値がどうとか、そういった説明の部分が長かった上、pandasなどのライブラリの簡単に使える表面上のコマンドだけが紹介されていたイメージだった。

この○年生シリーズは確かに説明が分かりやすいが、その分既知の内容が多すぎるとあまり面白くないのかもしれない。想定読者は初学者とはいえ、データ分析をやろうと思う人であれば恐らくこれくらいは義務教育で知っている気がするので、もう少し踏み込んだ内容が欲しかった。

いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 / 高橋京介

ITパスポートの有名な参考書。解説がなされた後に過去問を解く、という流れとなっている。

流石王道の参考書というだけあって、これだけで合格点に到達し、20時間以下の勉強時間で本番は83%ほどの得点率だった。iTパスポートを勉強したいならこの本で良いだろう。

詳細な解説記事はこちら!

イメージ&クレバー方式でよくわかる かやのき先生の基本情報技術者教室 / 山本三雄

こちらも解説がなされた後に過去問を解く、という流れとなっている基本情報技術者試験の参考書。

ITパスポートが思ったよりも余裕そうだったため、基本情報技術者試験も受けてみることにしたので買ってみた。とはいえ、これだけだと少し問題演習が足りずに心細い気がするので、何かもう一冊過去問でも買った方が良いかとは思う。

基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集

基本情報技術者試験の過去問が合計4回分掲載されている本。解説が非常に分かりやすい上に、紙媒体だとやっぱり見やすいので、購入してよかったなと思う。

基本情報技術者試験も調べればネットで過去問は出てくるのだが、価格もそこまで高くなかったため購入してみることにした。実をいうと科目B対策の本も買っていたのだが、こちらはノー勉でも大丈夫そうだったのでほぼ使わなかった。