簡単なプロフィールはこちらに書きましたが、「具体的にどういった経緯で現在の進路選択になったのか」などを聞かれることも多くなってきたので、誕生から今までの生い立ちについて詳しく書いてみることにしました。

どうでもいい自分語りも多いですが、受験や人生などの参考になりそうなことは網羅して書いてあります。長くなってしまったので、気になった箇所から暇なときにでも読んでみてください♨

Ray

Ray多くの人にとっては高2~あたりからの部分が参考になるかと思います。

もともとはnoteで公開していた記事ですが、諸事情でこちらのサイトに移転しました。

誕生~幼少期まで

2004年に関東地方で生まれ、3歳の時に別の県に引っ越しました。

幼稚園時代はよく友達と遊ぶ子供で、いつも外で鬼ごっこをするか友達の家でベイブレードをしていました。電車が好きだったみたいです。

卒園式の頃には東日本大震災があって大変でした。

小学生時代

入学~引っ越し

地元の公立小学校に進学した後も毎日外で遊んでいて、水泳やドッチボールも習っていたので運動は好きでした。祖母が師範で書道もやっていましたが、字は今でもメチャクチャ汚い…

小2で将棋好きな担任の影響で将棋を始めました。その先生は授業を爆速で終わらせて将棋のルールをレクチャーし始めたり、クラス全員でのリーグ戦を開催したりしていました。担任は当然職員会議でシバかれたそうですが、面白くて大好きな恩師です。

小4でド田舎に引っ越しました。東日本大震災の影響を受け、母親が関東地方での放射線被ばくを気にしたためです。

ただ、田舎過ぎて転校先の小学校は1クラスのみ。街の中心地から離れると数時間単位で無人駅で電車を待ったり、家から最寄り駅まで10kmとかある人がいてビビりました。

引っ越し後はゲームにハマり、ポケモンやカービィ、モンストやパズドラをやっていました。小学生ながらポケモンYで個体値厳選をして友達相手に「電磁波+いばる」などを使っていた嫌なガキでした。

中学受験

小6になると、仲が良かった友達が私の家からメチャクチャ近くにあった国立大学附属中を受験をすると言い出しました。ここで、早起きが嫌いだった私は素晴らしいことを閃きます。

私もここに入れば遅刻ギリギリまで寝られるじゃん💡

塾の先生には「小6からでは無理」と言われましたが、「まあ何とかなるっしょ」という根拠のない自信があったので、夏から塾に通い始めました。

そして秋の本番レベル模試を受けてみたところ、国語で衝撃の偏差値19.3を叩き出しました(ヤバすぎ)。算数は少しだけできました。

また何を思ったか、入試1か月前になっても友達と「ブランコから飛び降りてどこまで遠くに着地できるか」とかいうデンジャラスな遊びをしていました。

この時、洋服がブランコのチェーン部分に引っかかり、空中で一回転しながら落下して見事に入試直前に腕を骨折しました。左利きなので折れたのが右手で良かった。

計画性の無さに呆れつつ、入試当日は手応えありで無事に合格。そこまで難関校ではありませんが、県内だと有名どころで家からも近かったのでよき。

ちなみにこの頃は夢が無かったので、普通のサラリーマンだの発明家になりたいだの大学院に行きたいだの、よく分からないことテキトーに語っていた記憶があります。

中学生時代

中学1年生

中1は勉強でも部活でも成果はなく、ゲームをしてボーっとしていたら終わりました。

まず入学当初にビビったのが、中学受験をして入ったのだから同級生はさぞかし育ちのいい人たちばかりなのだろうと思っていたら、

- 中学生なのに数検一級取っちゃうやつ

- 中3になって5教科総合で500点中9点しか取れないやつ

- 俺ショートスリーパーだから!などと豪語したそばから居眠りするやつ

- ほうきを持ったままマリオの真似でジャンプして天井に穴開けちゃうやつ

- トイレットペーパーの芯を勝手にコレクションしちゃうやつ

- 窓ガラスにタックルして割っちゃうやつ

- 金持ちの友達に買ってもらったものを返品して現金を得ようとするやつ

などのクセつよばかりで、常に珍事件が発生して学年集会が開かれていました。

部活は、運動はしたいけど大変なのは嫌だったのでソフトテニス部に入りました。余談ですが、私はテニスはサウスポーなのになぜかボールは右手でしか投げられないとかいう世界一損してる左利きです。

この時は英語がとても苦手でした。文章の最初は大文字で書くことをテスト前日に知ったり、周りは90点以上を当たり前に取る簡単なテストですら50点前後のバカちんでした。

中学2年生

中2も学校の勉強や部活は不調でしたが、それ以外の課外活動で少し成果が出てきました。

将棋

中1で将棋県1位の同級生を見て「そんくらい自分もできるし!」という謎の対抗心を発揮して再開しました。自分でも意味不明です。

この段階では棒銀すらもまともに知らない初心者でしたが、そこから本を購入したり地元のクラブに参加して練習したら、1年足らずでその子と同じくらいの強さになりました。

そして中2でその子たちに声をかけて一緒に団体戦に出てみたら、いきなり県優勝できました。

科学の甲子園ジュニア

こちらは3人チームで理系科目の筆記競技と実技競技に取り組み、その総合点を競うものです。

学内選考は何とか突破し、県予選当日。筆記の次は実技で、紙でタワーを作れ的な課題でした。が、競技中にチームの一人と私が制作方法を巡って口論になり、どちらも意見を曲げないバカヤローだったので制作物が未完成で試験終了。マジで大乱闘スマッシュブラザーズになるかと思いました。

結果、同校の別チームが一位で全国に行き、私のチームは何の成果もありませんでした。多分筆記も全然できてなかった。

その他の習い事など

同級生の影響を受けてルービックキューブにもハマり、練習したらsub40くらいはできるようになりました。

また、まらしぃさんの影響を受けてピアノも習い始めました。クラシックピアノの教室でしたが、自分がやりたかったのはポップスということもあって1年ちょっとでやめました。基礎練習も宿題も全然やらなかったので下手クソです。

マレーシア旅行

中3になる春休みには、家族でマレーシアのクアンタンあたりのリゾート地に数日間旅行をしました。英語はあまり使いませんでしたが、初海外だったので刺激的な体験でした。

マレーシアが行き先だったのは偶然で、まさか後にこの国の大学に通うことになるとはこの時微塵も思ってもいませんでした。この経験によって海外大学を目指したわけでもありませんし、この後は大学入学まで海外に行くことはありません。

中学3年生

中3になると勉強に力を入れるようになり、進路について考え始めるようになります。

部活と課外活動

趣味の将棋はその後も強くなりましたが、この年は強い後輩が沢山現れたため団体でも県3位、個人でもベスト8が限界でした。

部活は特に成果もなく、引退試合でも一回戦負けで終わりました。朝練も3年間で数えるくらいしか行ったことがないレベルでサボっていたので、流石に時間を無駄にした感があって後悔しています。

猛勉強スタート

高校は訳あって中学とは別の所へ行くことになりました。これまではまともに勉強していませんでしたが、受験のため中3では流石に頑張ることに。まずは漢検と英検の準2級を取りました。

また、仲が良かった友達の誘いで春に秀〇予備校に入りました。〇英予備校には

- 「俺はキリンの首の毛に触ったまま死ねるなら本望だ!」とか急に言い放つムスカ大佐似の先生

- 「豚」は悪口だが「豚さん」は悪口じゃないという謎理論を展開し、夫婦で「豚さん」と呼び合う先生

- 「○○君は落ちると思ってたけどな」とか言っちゃうサイコパスな先生

- 問題図に「汚ねぇじゃがいもみたいな形だ」とか言う人(後の数オリ県一位)

- 授業中に急に立ち上がって「○○で草」とか言い出す貧乏ゆすりエグい人

- 東南アジアの民族衣装みたいな服の上に革ジャンと革靴履いてくる人

とかがいて、またまたヤバい所に来ちゃったなと思いました。ただ学習環境はとても良く、お世話になりました。

この時、私と友達は塾のコピー機を勝手に使ってテキストの大量印刷をするとかいうクソガキっぷりを発揮していましたが、先生は「君たちは模試の結果に繋げてくれるから特別にいいよ^^」と見逃してくれました。この時、子供ながら社会には見えないところで裏待遇というものもあるんだなと知りました。

夏期講習にも参加して土日は街の図書館で一日中猛勉強をしていたため、学力は右肩上がりで伸び、最後のほうには中学のテストでも学年順位一桁に入ることができました(この中学で一桁が取れれば県内の高校ならどこでも受かるとされる)。

志望校選び

内申点は中1、中2ではいくつか4がありましたが、中3はオール5。学力も鑑みると高校は割とどこでも行けそうでした。

志望校選びでは、家からの近さや偏差値など、どの要素を重視するかで迷っていました。その時、母が国際バカロレア(IB)という教育プログラムを発見。

国際バカロレアとは、世界のバカという意味ではなく

国際バカロレア機構(本部ジュネーブ)が提供する国際的な教育プログラム。

国際バカロレア(IB:International Baccalaureate)は、1968年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログラムとして、世界の複雑さを理解して、そのことに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動をとるための態度とスキルを身に付けさせるとともに、国際的に通用する大学入学資格(国際バカロレア資格)を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置されました。

文部科学省IB教育推進コンソーシアム https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/ より

というもので、要するに

- 英語で6科目の授業を受けて、課外活動などもする

- 最終試験もあり、最終スコアが45点満点で出される

- その結果によってハーバード大学とかケンブリッジ大学とかの世界各国の大学に直で入れる大学入学資格が手に入る

という大層な意識高い系グローバル教育みたいなものです。

母は日本の経済状況を見て私に海外で働いて欲しいと考えており、その第一歩として海外の大学に進学して欲しかったようです。当時なんとなく「人と違うことをして世界に羽ばたいていくのカッケ~」などと思っていた私はやすやすとその意見に賛同し、地元にあったIB校自称進学校を第一志望にしました。

進路決定とコロナの流行

塾の志望校欄では1位でしたし、学校のテスト結果などを踏まえても学力的かなり余裕がありました。そのため調子に乗って受験直前期もパズドラやスマブラをしていました。

といいつつ当日は緊張してしっかりお腹を壊したのですが、滑り止めの私立も含めてすべて合格できました。ちなみに、成人後に腸内検査をして分かったのですが、私はIBSとかいうお腹の病気らしいです。どうにかしたいけど一生直らないっぽい😭

卒業式は新型コロナウイルスが流行り出したため、日付が早まりました。中学は友達と遊んだり恋愛できて楽しかったので、状況がよく分からないまま友達とお別れになって複雑な気持ちでした。

高校生時代

高校1年生

高1はひたすら趣味を追求する時間でしたが、海外大学への憧れが深まるきっかけとなる出来事はいくつかありました。

コロナ禍での高校生活スタート

コロナの影響で春は緊急事態宣言などが出されており、思った通りの学校生活スタート!とはなりませんでした。

5, 6月あたりまで自宅で学習、たまに半日だけ通学という謎の生活を送っていました。7月頃から本格的に登校できた気がします。そういう状況で春は何もすることがなかったので、とりあえずざっと高校1年分の予習をしておきました。

一応学園祭や球技大会はやりましたが、規制が多くてあまり楽しくなかったです。顔合わせもしづらい状況だったので、(友達はいましたが)クラス単位での仲は深まりませんでした。

あとはゆゆうたさんなどの耳コピができる人に憧れ、この時期にDTMに目覚めました。一夜漬け音楽理論というサイトを見て独学で音楽理論の勉強をしたら、耳コピはある程度習得できました。

自分のYouTubeチャンネル👇もあるのでぜひ見てください!

ちなみに、高校は田舎過ぎて廊下にハトがいたりしたこともあります。

部活選び

ダルいのは嫌だったので、楽そうな将棋部と英語部(国際部)に入りました。というより、部活はスキル上達の側面で見ると非効率だと考えていたため、ガチるんだったら習い事でやろうと思っていました。

とか言って習い事で硬式テニスを始めましたが、いうてそんなに強くなる気は無かったので週1にしました。

将棋部

正確には囲碁将棋部ですが、囲碁ができる部員がいなかったため将棋しかやりませんでした。

自分には中学時代に既にある程度の実力があり、かつ雰囲気が緩いのに県内強豪の部活という完璧な条件だったので、迷わず入りました。女子が少ないのが唯一の欠点ですね。中学時代に県内で名を馳せていた研修会の子も同期で入ったのですが、結局3年間ずっと勝てなかったのでいつかリベンジしたいです…

高1では特に大会での入賞はしていません。この時から三間飛車党になりました。

英語部(国際部)

みんなで外国のゲームをしたり模擬国連や英語ディベートをする部活です。少しでも英語が話せるようになりたいと考えて入りました。

こちらも特に高1での実績はありません。ハロウィンパーティー🎃で友達と北の国の指導者のカボチャを作って校内展示したのはいい思い出です。

ちなみに、部活とは関係ありませんが、夏休みの宿題のエッセーでマレーシア旅行での異文化体験について書いたら何かの賞をもらいました。

勉強面

高1の間は一切勉強していません。入学時の学力的に校内上位にいた上、春休み中の予習の貯金があったためです。数学が得意で英語は相変わらず苦手、国語はブレがひどかったです。進研模試でいうと全体で偏差値70ちょいくらいでした。この頃に英検2級を取りました。

勉強していないとは言っても、毎日の小テストと定期テストだけは頑張りました。海外大受験では学校の成績が大切と聞いていたので、後から評定の取り返しがつかなくなったら困るなと思ったためです。

そういうわけでテスト前は学校を休んで家で勉強していました。自分としてはこっそり休んだつもりでしたが、先生や周りの友達にはズル休みがバレてたっぽいです。

中学の成績から見るとかなりランクが下の高校に入学したので、そこまで努力せずとも学年トップクラスの成績が取れたのは今思うととても幸運でした。

結果として評定が高かったことは東大の推薦入試などでも役立ちましたし、課外活動の時間も捻出できました。また、勉強習慣がない中でも基礎中の基礎だけは理解できていたのは高3になっての不幸中の幸いにはなりました。

じゃあ毎日何をしていたのか

高1では部活の後に速攻帰宅し、夜まで本を読んだりYouTubeを見たり耳コピやパズルをしたり…とやりたいことを好きなだけやっていました。

ゲームはiPadでCall of DutyというFPSゲームをよくやっていて、頑張ってレジェンドクラスまでランクを上げました。あと、ルービックキューブの目隠し6面ができるようになりました(今は退化してできません😭)。

かなり自由気ままに生きていたので、学校を抜け出して河川敷でお弁当を食べて帰ったり、学校を休んで家でパズドラの闘技場周回パーティを編み出してランクを1000まで上げたりしていました。今となってはいい思い出です。

一見すると無駄な時間のようですが、高1のこの時間のおかげで自分が興味があることが何なのかを見つめ直せましたし、好きなことに対する探求心や物事に打ち込む集中力も養えたので、全く無意味ではなかった気がします。

進路関係

海外大に憧れたきっかけと、進路実現のためにしたこと

最初はなんとなく薬学部に憧れがありましたが、本職の方にお話を伺ってみたところ全然興味が湧きませんでした。中学のプログラミングの授業が楽しかったことを思い出したので、この時からぼんやりと情報系の大学がいいなと考え始めました。

また、母の勧めで松本杏奈さんのインタビュー記事を読んだことがきっかけで海外大学に興味を持ち始めました。彼女は帰国子女ではありませんが地方からスタンフォード大学に合格しており、その高校時代の活動や人生の考え方に衝撃を受けました。

母校は典型的な自称進学校だったため、保守的で顔つきが似たような人しか周囲におらず、正直このまま日本の大学に行っても面白くないのではないか、とも思っていました。そのため、海外行けばこういう個性豊かな人がたくさん居て刺激的な毎日が送れるかも!と考えたのです。

気持ち的には日本の大学4割・海外大学6割くらいで考えていて、漠然と「カナダのトロント大学やオタワ大学が直感でカッコよさそう。日本なら情報系に強い東京工業大学の情報理工学院がいいな」と思っていました。

ただこの時は海外大学に関する情報が少なかった(+私のリサーチ能力不足)ため、具体的に何をすればよいのか路頭に迷っていました。

そのため、高1で起こしたアクションはトビタテ留学JAPANに応募したことくらいです。おバカなので締め切り前日に「情報系を学びたいのでオーストラリアのIT企業を訪問したい」とか雑なことを書いて応募しました。

しっかり書類審査で不採用☆になりましたが、この頃は自分のやりたいことが客観視できていなかった上、夢もなかったので当然だと思います。

文理選択

秋になると、文理(コース)選択の時期になりました。国際バカロレア(IB)狙いで入学したので本当は迷わず理系IBコースを選択したかったのですが、ここで怖ろしいことを発見しました💡

理系に進学すると、国際バカロレアの開講科目的に行きたい大学には進学できなくね?

自分の行きたいような海外大学のEntry Requirementsを調べてみると、「国際バカロレアで、英語以外にHL(上級レベル)で物理や化学、数学などを履修していること」といった条件があることを知りました。

母校では文系IBは充実していた一方、理系で開講されている科目数はとても少なく、これらの条件が満たせないのです。中学生がそこまで先のことに気付けるわけはないので仕方ありませんが、下調べ不足でした。

「IB利用で理系の海外大学に進学するの無理じゃね(´・ω・`)」となりましたが、調べていくうちにIB資格が無くても海外大学には進学できるということも分かり、究極の二択を迫られることに。

- 興味のない科目を履修して無理やりIBの資格を得る

- 普通の理系コースで頑張って海外大学も目指してみる

IBのためにこの高校を選んだとはいえ、興味のないことを続けられる自信は無かったので後者を選びました。

ただ、私の高校には一部の科目だけIBを履修できる単科履修制度がありました(通常IBは6科目セットで履修)。

こちらの精度を利用すると「国際バカロレアの修了資格」自体は取得できませんが、せっかくなので普通理系コースに在籍しながら英語と数学だけはIB科目を履修することにしました。

そういう事情でIB校出身ではありますが「国際バカロレアの修了資格」は持っていません。英語だけ単科のグレードは持っています(数学は多忙で最終試験を棄権したため資格なし)。

こうして普通理系コースに進むことになりました。他の科目は、国語は必修で現代文&古典、社会は倫理, 政治・経済選択、理科は物理・化学選択でした。

高校2年生

高校2年生になると、いよいよ本格的に課外活動に取り組み始めるようになります。テスト前に学校をサボって大学に行った話や実験器具を壊して25万飛ばしたりしていた時期です。

学校をサボってGSCに行ってた話(~夏)

私の初の課外活動は、グローバルサイエンスキャンパス(GSC)でした(大学名は伏せます)。こちらは大学で教授の講義を聞いたり研究ができる高大連携プロジェクトで、春先に母がネットで見つけてくれました。

第1ステージで理科全般のありがたい講義を聞き、第2ステージでは教授や大学院生と数日~数週間研究をして成果発表、第3ステージではアメリカで成果発表をします。各段階で選抜があります。

応募時の書類選考は、流行りのAIに興味があります的なことを書いたら通りました。第2ステージへの選抜も突破して8月に研究計画を立てたのですが、先方の都合で9月の定期テストの2週間前から泊まり込みで2週間連続で研究することになっちゃいました☆

大学のゲストハウスで貴重な夢の一人暮らしを実現できてサイコーでした。毎日好きなものを食べまくっていたので太りました。あと、到着初日は大学のキャンパスが広すぎて迷子になって、夜の3時くらいまで外を彷徨いました🥲

ちなみに、その間は高校は公欠でサボらせてもらいました。課外活動に理解のある高校で良かったです。

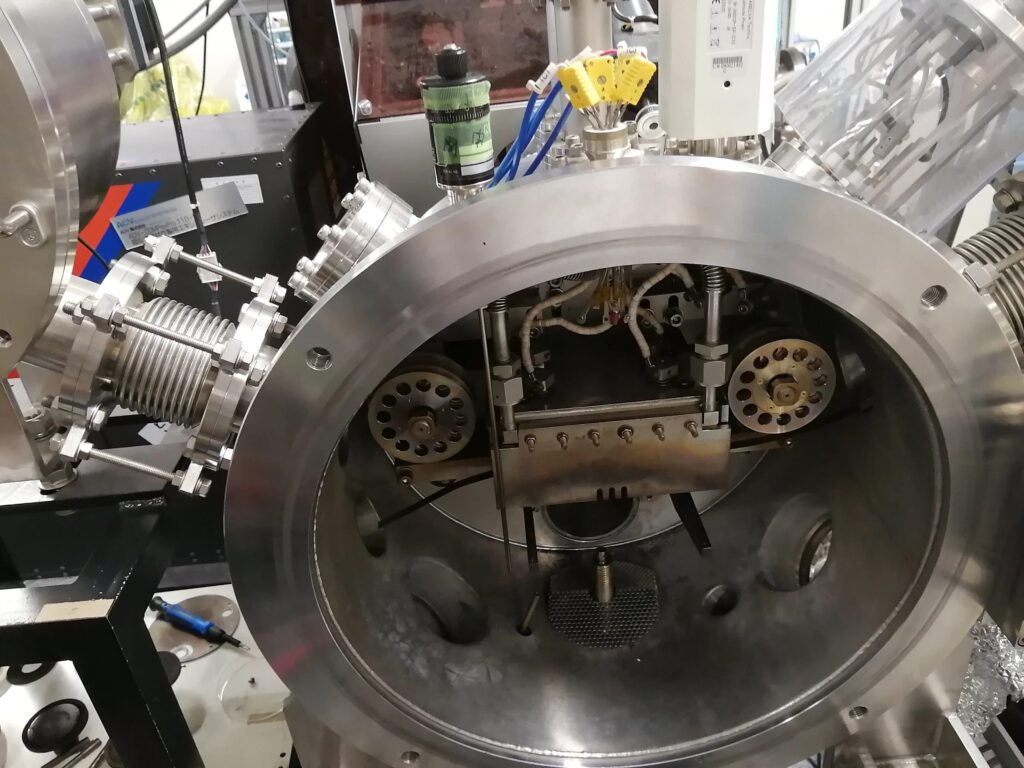

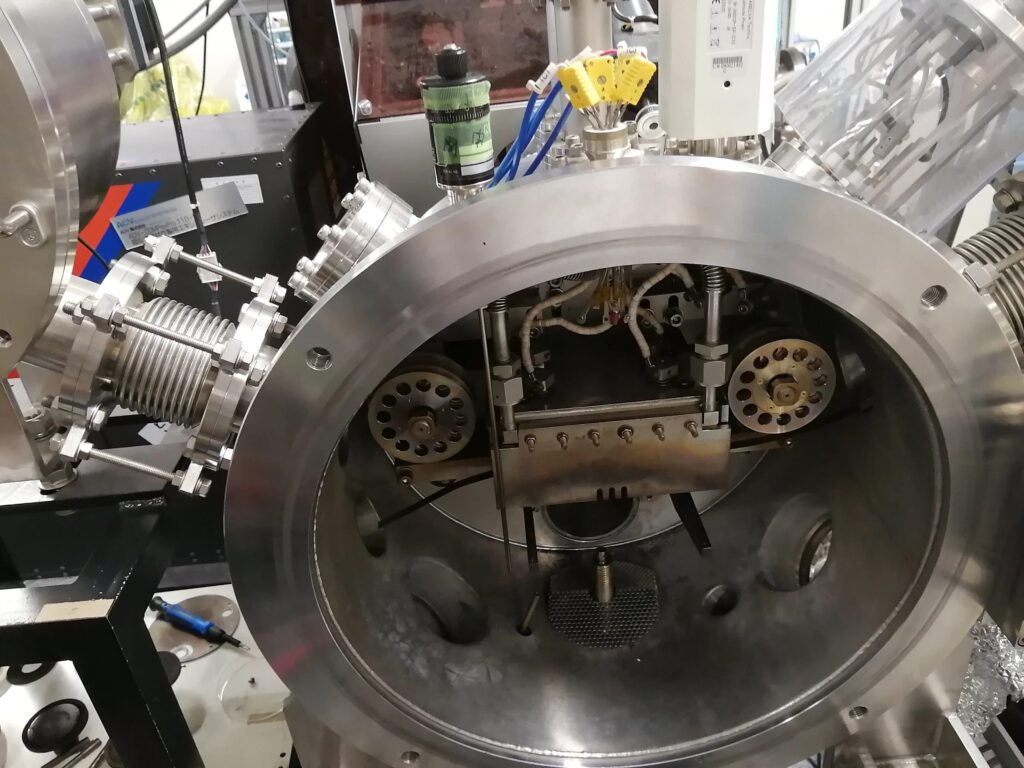

私は物理系の研究室の配属となり、電車の模型を真空ドームの中で走らせて空気抵抗の影響を調べよう的なことをやりました。が、実験途中で道具が全部ぶっ壊れて、税金から出ていた研究予算25万円を吹っ飛ばしました… 何とか別の研究案を立て直し、結果最終日ギリギリまでデータを記録する大波乱の研究生活に。

当日の研究発表自体はうまくできましたが、実験に失敗したこともあり第3ステージの選抜は不合格。ですが研究室に通って実験ができ、大学や研究の面白さを知ることができました。あと理系は男子しかいないことを知って萎えました。

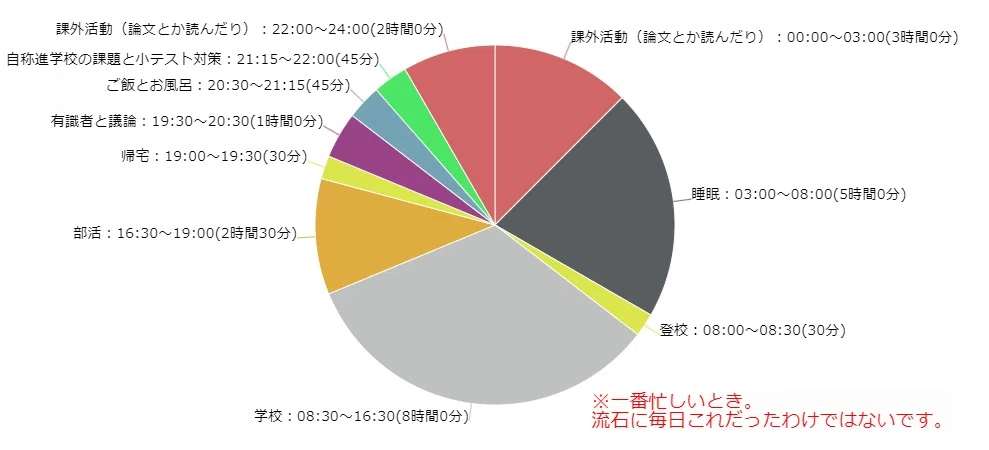

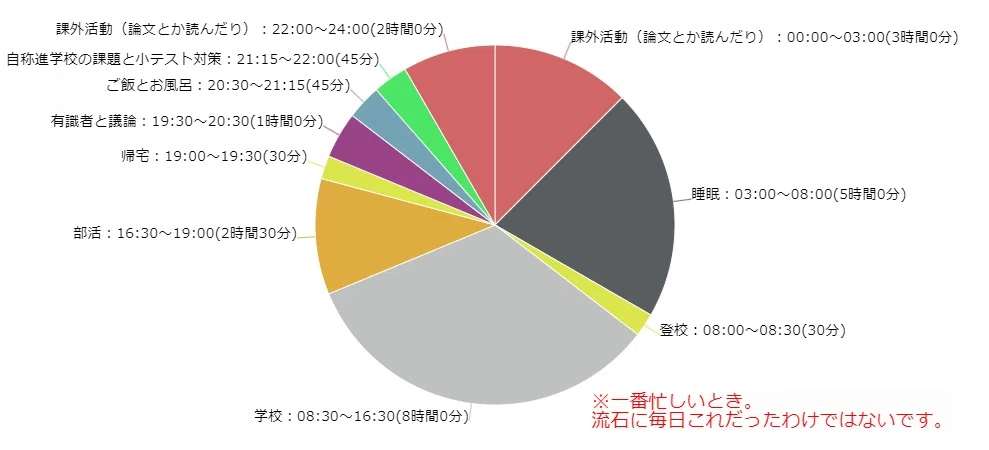

忙しくて死にかけた話(秋~冬)

実はこの頃は多忙すぎて人生で一番辛かったです。GSCと並行して以下の課外活動が立て込んでいました。ちなみに、修学旅行もこの頃にちゃんとありました。コロナがあった割にはしっかり楽しめたので良かったです。

- 英語部のディベート大会:県3位ほか

- 科学の甲子園:予選落ち

- 将棋の大会(+部長の仕事):県2位ほか

- 大学の英語スピーチ大会:決勝進出

- PC関係の大会:全国5位

- 研究コンペ:全国最優秀賞

- 生徒会活動

負けず嫌いな性格だったのでどれも諦められず、こんな感じのスケジュールで生活して全部気合いで乗り切りました。

睡眠時間を削り過ぎてヘトヘトなのに加え、当時付き合っていた恋人とも別れるというダブルパンチ。体も精神もヤバすぎて大変だったので、もうこの頃には戻りたくありません。

結果として色んな課外活動で成果が出たのは良かったですが、睡眠時間を削るのはアホなので、良い子のみんなは絶対にマネしないように☆

これは血の滲むような努力をしたというよりは、どれも楽しすぎて自然と睡眠時間を削る方向になってしまったというほうが正しいです。好きこそものの上手なれ的な感じで、実績も後から自然と付いてきたのだと思います。

以下、それぞれの課外活動について簡単に書きます。

英語ディベート

英語部(国際部)の活動の一環で準備型の英語ディベートをやっていました。4人チームで「日本の首都は東京から移転すべきか否か」というテーマについて事前にリサーチをし、議論します。私はアタッカーの役割でした。

これがまあブラック部活で、平気で夜の9時近くまで学校に残っていました。多分普通に校則違反。時期的にGSCの活動と重なっていたので休ませてもらったりもしましたが、チーム競技なので気まずかったです。

大会当日、チームとしては県3位、個人でもベストディベーター賞をもらいました。第1試合で絶対勝ったなと思ったら謎の判定負けになり(理不尽すぎ)、その後は全勝しましたが3位が限界でした。

ただ、多忙で時間が十分に割けないなと判断し、大会が終わった後に英語部は辞めました。あとディベートは想像以上に頭を使うので体力的にもキツかったです。

科学の甲子園

6~8人のチームで理系科目の筆記競技と実技競技を行い、その総合点を競います。中2で出た科学の甲子園ジュニアの高校生版です。

メンバー不足だから参加してくれと先生に頼まれて参加しました。時期的には英語ディベートと重なっていたので、ちょくちょく英語部の準備を抜け出して放課後に対策会をしていました。

県予選当日、実技は前日までの練習と調整の甲斐あって超高得点でしたが、筆記ができなさすぎて普通に負けました。

将棋の大会

高2では将棋部の部長になりました。

春の大会では県2位と幸先の良いスタート。夏の大会では中学時代からのライバルと準決勝で当たるという激熱展開でしたが、(優勢だったのに)飛車タダやんをして負け、県3位に。

秋の大会前は多忙であまり練習できませんでしたが、こちらも結果は県3位。でも予選で私に負けた人がトーナメントのクジ運の良さで準優勝していて落ち込みました。

修学旅行の後には上位(ブロック)大会にも出場しましたが、こちらは予選敗退。自分の終盤力のゴミさを痛感したことと、県1位の友達と食べに行ったカレーが美味しかったことくらいしか思い出がありません🍛

大学の英語スピーチ大会

夏休みの宿題の某大学主催の英語スピーチ大会へ応募したところ、決勝まで進めました。情報化社会における英語学習の意味について語りました。

放課後にALTの先生と練習をしましたが、入賞ならず。他の参加者と比べて発音がダメダメで悔しかったです。

ちなみに、スピーチは〇分以上~という制限があるのですが、怠惰な友達は明らかに少ない文章を低速で読み上げて宿題を乗り切ろうとしていました。しっかり先生にバレて怒られていたので面白かったです。

PC関係の大会

PC関係の大会ってなんやねんって話ですが、書くと一発で身バレしてしまうので一応伏せます。夏の頃は全国ベスト64程度の実力でしたが、高2の終わり頃には全国5位になれました。

研究コンペ

先述のGSCで感じた「研究っておもしれ~」という気持ちが原動力となって始めた活動です。GSCマジ感謝🙇

テーマは音声工学で、「Googleアシスタントや初音ミクなどの合成音声にプログラミングや音響分析を施して、品質を評価しよう」的なことをしていました。この研究分野はGSCとは全くの無関係でしたが、頑張って本とネットで大学レベルの知識を習得しました。

夜遅くまで論文を読んだり実験をしたりでメチャクチャ時間を割きました。そして冬にとある研究コンテストに参加してみたところ、全国最優秀賞を獲得。高3では国際大会にも出ることになります。

生徒会活動

高2の後半では、人手が足りないからと生徒会長に勧誘されて生徒会に入りました。生徒会のデータの整理や球技大会の運営をしていました。

ちなみに、年度末に一日がかりで生徒会室の掃除をする日があったのですが、「外せない予定があって…」と噓をついて友達とラーメンを食べに途中で抜け出したら、しっかり別の人に見られてて怒られました🥲

停滞期(~高3の春)

その後、高3の春までは研究コンテスト関連の論文を読んで知識を深めたり、プログラミングの勉強を頑張っていました。教授や博士号持ち現役エンジニアの方との繋がりもでき、メールやZoomで質問させていただいたりもしていました。

この頃は特に大会にも出ていないため受賞などはありません。だんだんと生活リズムが落ち着いてきたので、メンタルも回復してきました。

進路希望や志望校

高1と同様にノー勉でしたが学力はなぜか伸び、進研模試で言うと偏差値70後半~80くらいになりました。周りがカリキュラムに付いていけなくなって相対的に偏差値が上がったのかもしれません。

自称進学校だったので課題や小テストは相変わらず多く、課外活動とIBの予習復習も同時にこなすのは大変でした。ただ、成績オール5は死守したかったので気合いで頑張りました。

この頃は、海外に行くとしたらマレーシアの大学 or カナダのコミカレからの大学編入ルートを検討していました。

というのも、数年前にたまたま先輩が一人マレーシアの大学に進学していたらしく、エージェント主催のマレーシア進学説明会のチラシが学校に貼ってあったのです。最初は興味がありませんでしたが、担任の勧めで試しに参加してみたところ、留学費用が安くて世界ランクも高い大学があると知って直感でビビっと来ました。

カナダについては、「コミカレを卒業後現地で数年働き、永住権を得て市民価格でUBCやトロント大学大に編入する」というルートがあることを知りました。冬休みに名門大学編入に強いカレッジ付属の語学学校(パスウェイ)の入学テストを受験してみたところ、仮合格的なものはもらえました。

本当はSATや英語の勉強もしたかったのですが、上記の通り課外活動に全振りしていたマルチタスクをこなせるスペックがなかったため、対策が一切できず。この時期には、もう現役ではアメリカなどの名門大学の受験準備が間に合わないんじゃないかと察して半ば諦めていました。本末転倒ですね。

また、財団奨学金などの可能性を最初から切り捨てて、学費面からイギリスなどの有名どころの選択肢を除外して考えていたのは反省点です。

高校3年生

高3の夏の終わり頃には課外活動もある程度落ち着き、志望校も決定して受験対策がはじまります。

課外活動関連

まず、高3で行った課外活動についてのまとめです。

- 研究コンペ:世界大会出場

- 別の研究コンペ:全国大会の努力賞とか県代表相当とか

- 研究の校内発表会:最優秀賞

- 論文の執筆×2本

- 将棋の大会:県3位

- PC関係の大会:全国3位

- 文化祭の実行委員会

- プログラミングの成果物

以下、それぞれの活動について簡単に書きます(全部が時系列順なわけではありません)。

研究コンペ関連

高2の研究コンペ全国優勝を受けて、国際大会にも日本代表として推薦出場させてもらいました。テーマは高2の時と変え、TTS×日本語アクセントについての研究を新規で行いました。

英語でスライド発表をするのは大変でした。案の定日本大会とはレベルが違ってボコボコにされましたが、海外の生徒の発表を聞いたり異文化交流をすることができて最高の経験になりました。日本の学生は基礎や論理重視、海外の学生は社会実装重視の研究発表が多かったのが印象的でした。

その後、高2のコンペと高3の世界大会の2テーマを論文にまとめました。試しに他の科学研究コンペにもいくつか応募したところ、一つは最終審査まで進んだものの受賞はなし(でも県代表相当)、もう一つは全国努力賞をいただきました。

また、母校では「総合的な学習(探究)の時間」の一環でそういうレポートを書いた人を集めて全校の前で発表する機会があり、こちらも出場したら校内最優秀賞でした。こちらはネタ分多めで飽きられないようにプレゼンしたらウケました。

他にも、メディアに取り上げてもらったり市の組織に表彰してもらったりもしました。副賞として現金を支給されたのが面白かったです。

将棋の大会

将棋部最後の大会は5, 6月あたりにあり、県3位でした。夏の大会も出ようと思えば出られましたが、余裕が無かったのでここで引退しました。

高校3年間を通して将棋ではたくさんの賞をもらいましたが、正直中学の頃のほうが強かったのでその貯金の力です。高校では特に努力していなかったので、部活に対する充実感や成長はありません。

PC関係の大会

高2で全国5位だった大会です。高3でも出てみたら全国3位でした。高校生として出られるのも最後だったので、結果が付いてきて嬉しかったです。

文化祭の実行委員会

生徒会自体は高3の春に辞めましたが、代わりに文化祭の実行委員会に入り、開・閉会式の進行やPC関係のことを扱う部門のリーダー的ポジションになりました。

仕事量を甘く見ていて引き受けてしまったのですが、他の部門との連絡や人員の手配、動画編集から当日の進行までを担う激ヤバ部門でした。毎日帰宅してからも仕事に忙殺されていたので、研究コンペの世界大会の準備とも重なって自由時間はほぼなし。

また、指示を出すのも下手だったので一人で仕事を抱え込んでキャパオーバー。人を頼ったりすることの大切さなどを学びましたが、高3の春~夏あたりの時間を失ったのは代償としてデカすぎました。

色々それで疲れていたら、縦割り班長が「そんなお前にはゴム状硫黄をやろう」と言って慰めて(?)くれました。どこで入手したのか知りませんが、なぜこれで元気が出ると思ったのか、真相は彼のみぞ知っていることでしょう。

プログラミングの成果物

研究コンペの関係でPythonというプログラミング言語を高2から触っており、この時期にはJavaScriptやHTMLの本も読んでいたました。この力を何かに生かせないかと考えた結果、文化祭の特設ウェブサイトを作ることにしました。

作成したゲームやクイズを学校のサーバーにアップロードし、この結果が各縦割り班のスコアに加算されるという仕組みを生徒会に提案したら通りました。ウェブ開発のいい経験になりました。

受験関連

志望校決定

春頃は海外大学で情報系のことを学びたい気持ちが強く、進学先は先述のマレーシアとカナダで迷っていました。

大学進学の資金面について親と相談した結果、まずマレーシアなら大丈夫そうだと分かりました。どうせならレベルの高い環境に行きたかったため、その中でも一番世界ランクが高い豪モナッシュ大学がいいなと思いました。

世界ランク100位以内でAIに特化した学部がある英ノッティンガム大学も魅力的でしたが、モナッシュのほうが順位も高く立地も良さげだったため却下。

それに対してカナダのコミカレは資金的に少し危なそうだったり、仕事を無事に見つけていい大学に編入できるかなどが不安だったりして、先行きが不透明で怖かったので断念しました。

ただ、この時に研究コンペの経験を思い出し、海外で勉強してみたいという気持ちと同時に高校時代の研究の続きをしたい気持ちも出てきました。こちらは日本語が関係している分野横断の研究なので、海外では学ぶことができません。

ちょうど面白そうな研究室を東京大学に見つけたので、実は春から東大の推薦入試も視野に入れ始めており、説明会などにも参加していました。

東大は研究内容、モナッシュ大学は日本と違う環境がそれぞれの魅力で、ベクトルが違いすぎて両者の比較はできませんでした。ただ、マレーシアはいつでも行けるのに対して東大推薦は現役か一浪しか受験不可だったので、せっかくならと東京大学の工学部を受験することに。

正直、今までの自身の課外活動を評価してもらえる推薦入試にチャレンジしてみたい気持ちも大いにありました。高校の先生が「君なら東大推薦もいける」と後押ししてくれたことがトリガーとなり、夏頃には「東大が第一志望で、落ちたらマレーシアに行く」という進路に決めました。

他の海外大学についてですが、財団奨学金などはこの時は頭になかったため、世界の地域別で見てアメリカやイギリスなどの留学先は家計の資金的にまず無理だなという判断をしました。となると、カナダのコミカレルートを除くと資金的にはヨーロッパとマレーシアという選択肢が残りますが、

- マレーシアの大学のほうが平均的にランクが高い所が多そうな印象があった

- ヨーロッパの大学と一口に言っても、数も多いし国ごとの制度も難しくて決めづらい(バカ)

- マレーシアの大学受験は書類を提出するだけで楽なので、東大推薦と両立がしやすそうだった

- アジア圏で、物価も安くて生活がしやすそうだなと思った

- 中2の家族旅行で一度訪れたことがあったため、なんとなく安心感があった

などの理由でマレーシアを選びました。詳しい理由を知りたい人はこちらの記事を読んでみてください。

東京大学の受験

東大推薦は学部によって形式が異なります。工学部ではまず書類審査があり、それを通過すると面接がありました。その結果に加えて共通テストの成績(総合得点8割以上がボーダー)を見て合否が決まります。

書類審査では、志望理由や課外活動の実績の一覧、将来やりたいことなどをまとめて提出しました。「人間を超えた日本語合成音声を作りたい!」みたいなことを書きました。

書類審査は無事に通過し、12月には面接も受けました。専門的な質問も全部答えられましたし、教授の反応も良かったので手ごたえはありました。

ただ、共通テストについては、高3の9月まで全く勉強してこなかったことが仇となり、夏の時点では何も分からない!みたいな激ヤバな状況。当時は「勉強は浪人すればいくらでもできるけど、課外活動は今しか楽しめないからそっちを優先しよう」的な計画性皆無な思考をしていたためです。

加えて8, 11月にはIBの資格を得るための最終試験が控えており、その対策も同時並行で行う必要がありました。そちらは結局直前対策しかできず、English B HLがグレード6寄りの5点(満点は7点)でした。IB数学はSL(初級レベル)のクラスだったということもあり、資格を取得しても強みにならないと判断したため、最終試験を棄権しました。

共テ対策のほうは3か月ほど頑張ると、「全科目で9割以上取れそうじゃね?」という感じになりました。ですが本番の前日は緊張で一睡もできず、1日目の点数が死にました。特に英語はプレ模試で97点だったのに60点😇

2日目も出来が悪かったですが、9割を取る目標だったことが幸いし(?)、下振れで8割以上は取れました。ボーダーもクリアしたし面接の感触も良かったので受かったなと思い、その後は鼻くそをほじりながら過ごしていました。

ですが2月の合否発表を見ると、結果は不合格。自分が落ちたという事実が信じられず、最初は「私を落とすとか東大も見る目ねーな笑」などと言って強がっていましたが、紙で不合格通知が送られてきた時には泣きました。

聞いた話では情報系は超人気だったようなので、優秀な受験者が他にたくさんいたのだと思います。全力でチャレンジした結果なので後悔はありません。

東大の一般入試は受けませんでした。正直現役の一般では厳しいんじゃないかと思っていたのと、推薦で入ると進振りなしで人気の情報系の学科に進めるというメリットが魅力的すぎたためです。海外大学に入るのも同じくらい面白そうだったので、東大が推薦で自分のことを評価してくれないのならそちらに行けば良いと考えていました。

他の日本の大学には興味のある研究室が無かったため、一切受験はしていません。ただ、海外に行くなら入学までに何か月か暇ができるので、試しに受けてみれば良かった気はします。それか学力的に余裕そうな日本の大学に入ってGPAで無双し、その後いい海外大学院に行く戦略もありですね。

強いて言えば、東北大学なんかも音声工学の分野には強いです。ただ推薦入試の要綱を見てみたところ、面接などの配点が低くてほぼ筆記!みたいな感じで、一般入試と変わらないやんって思いました。

そこの入試制度に疑問を持ったためあまり行きたい気持ちは強まらず、だったら第二志望だったマレーシアの大学でいいか、と思ったわけです。

モナッシュ大学の受験

東大推薦には縁がなくて不合格となったので、第二志望だったモナッシュ大学マレーシア校を受験しました。先述のように、海外大学の中でも世界ランク的な観点での費用対効果が良かったことが決め手でした。

マレーシアの中でモナッシュ大学を選んだ理由について詳しく気になる人は、こちらの記事を読んでみてください。

モナッシュ大学とは言っても直接学部に進学したわけではなく、実際はファウンデーションコース(MUFY)を受験しました。海外大学の授業にいきなり付いていけるか不安だったのと、少し大学受験の結果に納得いっていなかったので大学を変える可能性を考慮し、一年猶予を持つことにしたのです。

マレーシアの大学受験には入試といった入試が無く、高校の成績証明書と英語の資格のスコアだけで合否が決まります。

成績は高校3年間オール5だったため問題なし。巷ではモナッシュは学部でだと評定平均が5段階中の3.5~4.0程度で合格がもらえると噂されていますが、MUFYの合格基準は恐らくそれよりもだいぶ低いものと思われます。

また、語学力要件としてはIB英語のスコアを使いたかったのですが、エージェントが手続きを面倒くさがったので仕方なくIELTSを推薦入試後に受けることになりました。

急ぎだったのでほぼ対策なしの初受験でしたが、Overall6.0(要件は5.5~)だったためそのまま3月のはじめに出願し、4月の中旬に合格通知が送られてきました。IELTSは形式が国際バカロレアの英語と似ていてやりやすかったです。

また、試しにマレーシアのノッティンガム大学とマラヤ大学も受験してみました。成績オール5だったので落ちるわけがないと思っていましたが、なんとマラヤ大学は不合格。マレーシアの国立大学は政策で留学生の受け入れ人数が決まっているので、早めに受験しないとrollingで落ちるのかもしれません。

受験スケジュールと合格校

| 時期 | 出来事 |

|---|---|

| ~高3の8月 | 課外活動が一区切り。勉強は一切できていない状態 |

| 9月 | 東大を第一志望に。共テ対策スタート |

| 10月 | 東大推薦の出願 |

| 11月 | 共テ対策メイン。少し面接対策の自己分析をした |

| 12月 | 書類審査を通過。推薦入試の面接を受ける |

| 1月 | 共通テストを受験 |

| 2月 | 推薦入試の結果発表(不合格)。IELTSを急いで受ける |

| 3月 | IELTSの結果返却。モナッシュ大学(MUFY)に出願 |

| 4月 | モナッシュ大学に合格 |

現役時代の受験結果としては、マレーシアのモナッシュ大学マレーシア校(正確にはサンウェイカレッジ)とノッティンガム大学マレーシア校に合格し、東京大学とマラヤ大学に不合格ということになります。

周囲の反応

母校はIB校とはいえ、ほとんどの生徒が日本の国公立大学への進学を目指す典型的な自称進学校だったので、最初は周りから東大推薦や海外大進学を反対されると思っていました。

ですが実際はそんなことはなく、逆に「お前なら行ける!」と両親や先生、友達みんなが応援・サポートしてくれました。また、課外活動に関しても好き勝手やらせてもらえたので、本当に感謝です。こういった進路のことで周囲から反発される話はよく聞くので、そういった意味での人間関係には非常に恵まれていたのだと思います。

ただ田舎の弊害と言ってはあれですが、海外大学や課外活動の情報が全然入ってこない上、周りにそういう方面で頑張る仲間がいなかったのは事実です(たまたま私の代は同校で他にも2人いましたが)。私は一人で我が道を進んでも平気な性格だったので良かったですが、こういった地域格差は日本の教育課題だと思います。

ギャップターム中

共通テストの後は暇だったので、教養として漢検2級を取ったり自分のYouTubeチャンネルを頑張って伸ばしていたら、高校卒業の時期になりました。行事も課外活動も思いっきり楽しめて、周りもいい人ばかりだった最高の高校生活でした。

中学と同様に高校の卒業式もコロナで制限が色々ありました。まあここでも必殺のIBSが発動してしまったので、卒業式の半分くらいの時間はトイレにいたんですが…

高校卒業後のギャップターム中はほぼ全職種のバイトに励んだり、日本各地を観光をしたり、友達と遊んだりしていました。あと、この時期に高校の同級生で仲が良かった人に告白されたので(遠距離だから迷ったけど)付き合うことにしました。

そんなことをしているとすぐに7月になり、マレーシア渡航の時期が迫ってきました。

実のところ、春頃は「マレーシアでの留学生活、楽しみ!」というワクワクした気持ちでいっぱいでしたが、渡航が近づいてくるにつれて「海外に行きたくない」という気持ちが強まってきていました。もともと心配性な性格に加えて、こんな感じの要素が複数重なったためにメンタルがヤバくなりました。

- この頃は進路選択や受験に対する未練が少しあったから

- ギャップターム中の毎日が自堕落でそこまで充実していなかったから

- なんだかんだで英語の勉強が半年以上できていなかったから

- 海外での一人暮らしや授業が怖かったから

そしてすべての準備がままならないまま渡航の日を迎えました。泣きそうになりましたが、ここまで来ると逆に「まあもうどうでもいいや。嫌だったら大学をやめて帰ってこよう」という吹っ切れた気持ちになり、空港に向かうことができました。

ですが不思議なことに、飛行機に乗り込んだ瞬間から「マレーシアでも新たな一歩を踏み出してやろう」という前向きな気持ちが生まれてきました。こうして、海外での新生活が始まりました。

ファウンデーション生時代

無事に入国手続きも終わり、ビザも下りてファウンデーションコースが始まりました。

履修科目を紹介すると、1学期目は

- English Unit 1

- Mathematics Unit 1

- ICT Unit 1

- Advanced Mathematics Unit 1

2学期目は

- English Unit 2

- Mathematics Unit 2

- ICT Unit 2

- Physics Unit 1

です。最終的にほとんどの科目で9割越えを達成し、奨学金付きで学部課程に進めることになりました。

ここまで聞くと順風満帆のようですが、実は渡航当時は「自分の課外活動やGPA4.0を大して生かせないモナッシュ大学ではなく、アメリカなどのもっとレベルの高い大学に行った方が良いのではないか」との考えから仮面浪人を検討していました。マレーシアの学習環境のレベルが思ったより低かったことも要因の一つです。

ただ、マレーシアで出会った面白い優秀な人たちと話をしたり自分で音楽のお仕事やインターンシップをやるようになってから、「どこにいるかよりも、そこで何をするかのほうが100倍重要」ということに気づかされました。実際、学校の授業を受けている時よりも自発的に課外活動をしたり開発したりしている時のほうが成長できることは経験則からも知っていました。

そのため、「最悪一人で頑張れば無限に成長できるんだし、まあいいや」と思いました。別にモナッシュでもやる気があれば学ぶ環境はいくらでもありますし。

また、元々モナッシュ大学を選んだのも世界ランクを重視してのことでしたが、もしかすると高校生の頃は自分に自信が無かったために学歴で保身をしようとしていただけなのかもしれないな、とも思い始めました。

この頃には自分の力で何でもできるだろうという自信があったので、ここで受験や学歴にこだわって人生を足止めするよりも先のステージに進んだほうが良いと判断し、普通にそのままモナッシュ大学の学部課程に進学することにしました。あとは単純に7月渡航でバタバタしており、アメリカの大学受験や財団奨学金対策が厳しかったという側面もあります。

こうして、元から興味のあったモナッシュ大学マレーシア校のBachelor of Computer Science in Data Scienceに出願し、合格通知をもらいました。1学期ごとにRM5000の奨学金付きでした。

そして、マレーシアでの最初の1年間を終えて、

- 空港の入国手続き

- 学生寮のやりとり

- 現地での友達作り

- 海外での一人暮らし

- 授業や課題

などの渡航前に心配していたほとんどの悩みは杞憂だったことが分かりました。意外と人生って成り行きで何とかなるんだなと実感することがで、精神的に強くなれました。

また、

- シンガポールやベトナム、タイなどへの旅行

- 言語学オリンピックや数学コンテストでの入賞

- 各種インターンシップ

- ブログの立ち上げ

- 格闘技

などの新しいチャレンジもたくさんすることができました。将来の夢というか目標もできました。

マレーシアでの一日が知りたい人はこちらも見てみてください👇

学部生時代

学部1年生

こうして、2024年7月入学でBachelor of Computer Science in Data Scienceという、コンピュータサイエンスとデータサイエンスの両方を学ぶ学部に入学しました。

日本人だと普通はBachelor of Computer Scienceという普通のCSコースを選ぶようですが、

- 高校生の研究コンペの体験からAIの元となる統計を勉強したいという思いがあった

- データサイエンスの知識があったほうが後々キャリアの幅も広がりそう

- ただのコーディングなら最悪独学でなんとかなる

などの理由でこちらを選びました。先生曰くただのCS学部のほうが卒業難易度は高いらしいですが。

7月のオリエンテーションに参加してみると、日本人も何人かいました。他の留学生や現地人も含め、CS学部の人は平均的にみんな頭が良さそうなので、学習環境に関してはMUFY時代よりは多少良くなったと思います。

1年生の1学期で履修した科目は以下の4科目です。

- FIT1045: Pythonの基礎

- FIT1047: ネットワークなどの基礎

- FIT1056: エンジニアリングの基礎

- MAT1830: 離散数学

2年生の2学期で履修した科目はこちら。

- FIT1008:コンピューターサイエンス入門

- FIT1055:ITプロフェッショナルの実践と倫理

- MAT1841:コンピュータ・サイエンスのための連続数学

- FIT1043:データサイエンス入門

複数の先輩から入学前に「学部に入ると死ぬほど大変で寝られない」などの噂を聞いていたので心配していましたが、インターンシップやお仕事をしながらGPA4.0やら主席表彰やらを取得することができたので、実際はそんなに大変だとは思いませんでした。むしろ海外大学は入学試験が無いため、同じ大学の学生でも能力の個人差が大きいのかもしれません。

ただ、この時期から大学に行く意味がよく分からなくなりました。独学でやったほうが早いし、将来自分が何をしたいのかが分からなくなったためです。

大卒資格を得るためだろとか、大学に行っているうちにやりたいことが見つかるだろとか、それは正論なんですが、性格上しっかりした目標がないと頑張れないタイプなので…

そういうわけで、1年生の後期はやりたいことを見失った(+失恋)も相まって、無気力な日々が続きました。

ただ、それとは裏腹に大学の成績は上がり、人工知能オリンピックで日本5位の金賞になって、収入も増えるなど、謎に結果が出始めて一人でも生きていけるんじゃないかという気持ちも芽生えてきたため、さらに大学に行くのが辛くなりました。

ですが、親にお金を出してもらって留学しているということもあり、「とりあえず今学期の最終テストまでは頑張ろう」という責任感で何とか一年生を終えることができました。

学部2年生

以上、現在の生い立ちはここまで。学年が上がったりしたらまた追記します。