海外大学は卒業が大変っていうから、成績を取るのも難しい…

多分、これはある程度本当だと思います。確かに努力しなければ授業についていけないし、周りの学生だってそこそこ勉強します。膨大な課題、グループワーク、厳しい採点基準…。ですが、戦略次第で高成績は十分可能です!

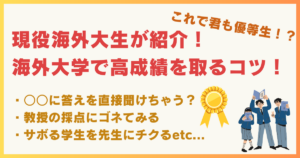

私は高校卒業後、世界36位のモナッシュ大学のファウンデーションコース→同大学コンピュータサイエンス学部に進学しました。現在、留学開始から1.5年間GPA4.0を保っており、大学からの給付型奨学金も受給しています。

最近は主席クラスの成績を取得し、表彰ももらいました。

ただ、高校までの勉強とは若干やり方が変わったので、今回はその過程で実践したコツをお伝えします。正攻法から、ちょっとズルい裏ワザまで。あくまでモナッシュ大学でのやり方ではありますが、他の海外大学でも通用する方法だと思いますのでぜひ!

いずれGPA4.0を逃す時が来ると思うので、今のうちにGPAネタを擦っておこう。

なぜ大学で高い成績を取ることが大事なのか

そもそも論、大学で高い成績を取ることは大切なのでしょうか?

私としては、以下の理由から、大学で高いGPAを維持することは非常に重要だと考えています。

- せっかくの留学だから

- わざわざ留学させてもらっているのだから、勉強をするのが学生としての筋だと思います。

- 後から成績は上げられないから

- もし後で気が変わって大学院などに行きたくなっても、一度取ってしまったGPAは変えられません。

- キャリアのチャンスが広がるから

- 高GPAは、競争の激しいインターンシップや就職活動でも有利に働きます。特に、グローバル企業やコンサル業界では、成績が最初のスクリーニング基準になることも。

- 大学院進学が容易になるから

- 海外の名門大学院(例:オックスフォード、MIT)への進学には、GPA4.0に近い成績が求められる場合がほとんど。

- 奨学金や交換留学の選択肢が広がるから

- モナッシュの奨学金や交換留学プログラムは、成績優秀者を優先。高いGPAで資金面や経験のチャンスが広がります。

- 自己成長につながるから

- 厳しい環境で高成績を維持することで、時間管理や問題解決のスキルが磨かれ、社会に出てからも役立ちます。

私の場合、大学卒業後の進路がまだ決まっていない(院進 or 就職)ため、選択肢を広げるためにもとりあえず大学の成績を良くしておくようにしています。

高校までの勉強法は大学では通用しない?

よく「大学に入ると高校までの勉強法は通用しないよ」と言われますが、個人的にはそんなことはないと思います。しっかり内容を理解して問題演習をして形式慣れをすれば、どんなテストや課題でも対応できます。

ただ、確かに問題演習や暗記でのゴリ押しが通用しない部分もあるため、少しアプローチを変えたほうが柔軟かとは思います。

以下はその主な違いです。

- 暗記よりクリティカルシンキング:大学の課題や試験は、単なる知識を述べるだけではなく、分析や独自の視点が求められます。例えばエッセイでは「なぜ?」「どう影響する?」を深掘りする必要があります。

- 自主性が鍵:高校では先生が細かく指導しますが、自分で課題の方向性を決め、教授に相談する能動性が不可欠。

- グループワークの比重:高校では個人作業が中心ですが、大学ではグループ課題も多く、チームでの協働スキルが成績に直結。

- 時間管理の難しさ:複数の課題や試験が同時に来るため、高校のような「試験前に詰め込む」勉強法では対応しきれません。

よく、「大学は情報戦なのでコネが大事」などと言われますが、正確には「受け身でいても情報は手に入らないので、自分から行動しないとダメ」というほうが近いと思います。

つまり、高校の勉強法をベースにしつつ、戦略的な準備、教授との対話、効率的な学習習慣を新たに身につける必要があります。

海外大学で高い成績を取るコツ

こちらが私流の大学で高い成績を取るための具体的なコツです。

- カレンダーアプリで課題の締め切りを管理

- 早い段階で課題を大まかに完成させる

- 教授に直接アドバイスを求める

- 不満のある採点についてゴネる

- 頭の良さそうな人の隣に座る

- 不真面目なグループメンバーを教授にチクる

- 教授の「クセ」に柔軟に従う

- シナジー効果のある科目を履修する

- 授業はサボらない

- 先輩からコツを積極的に聞く

- ノートは時間の無駄なので取らない

- 自分なりの勉強方法を模索し、学習習慣をつける

- 生成AIと仲良くなる

以下、詳しく解説します。

カレンダーアプリで課題の締め切りを管理

カレンダーアプリに大学の課題の提出日だったりテストの日を登録しておきましょう。というか、大学生活全般、カレンダーアプリを活用したほうがいいです。

私も最初は「そんなモン要らねー」とか思っていたんですが、意外と予定を忘れて旅行の飛行機を逃したり…なんてこともあったので、それからは自分の記憶力を過信せずにアプリを使うようにしました。

おすすめは、どんなデバイスでも同期できて使い方が簡単な「Googleカレンダー」です。

早い段階で課題を大まかに完成させる

課題が出たら、すぐに取り掛かり、締め切りからある程度余裕をもって大まかな初稿を完成させましょう。早めに方向性を固めることで、修正の余裕が生まれ、質が上がります。

Ray

Ray精神的な余裕も生まれます。

モナッシュの各科目では、オフィスアワーやコンサルセッションが毎週設けられており、教授に直接相談ができます。提出日ギリギリになると先生も忙しくなりますし、大きな方向転換ができなくなります。

教授に直接アドバイスを求める

先ほども書きましたが、多くの海外大学では、コンサルセッションやオフィスアワーといった先生と自由に話をすることができる時間が毎週設けられているので、先生に直接「これどう思います?」とアドバイスを求めるのが確実です。

全体で質問をすると答えてもらえないようなものでも、個人的に聞くと割と具体的なアドバイスとかフィードバックがもらえることも多いです。

ちなみに、メールよりも対面で質問した方が教えてもらいやすいです。

また、要件を勘違いして大幅に方向性を間違えた課題を提出するリスクも減らせます。

不満のある採点についてゴネる

課題が返ってきて、点数に納得がいかない場合は先生に直接点数を上げてもらえないか交渉してみましょう。意外と上げてもらえます。

モナッシュ大学では、マーキングルーブリック(評価基準)が各課題に付いており、これを根拠に議論できます。例えば、「このセクションは基準の『○○』を満たしていると思うし、そういう意図で書いたんですが、どうでしょう?」と聞くと、教授が再評価してくれる場合があります。

これも、メールでもいいんですが、直接対面で話を付けたほうが温情で点数を上げてもらいやすいです。

実際、チームでアプリを作る科目の課題(全体の成績を占める超大型課題)でまさかの60点を取ってしまったことがあるのですが「こんなに頑張ったんだから点数もうちょっと上げてくれてもいいんじゃないですか🥺」とゴネた結果、15点くらい上がってGPAが変わった経験もあるので、行動しないよりは行動したほうが良きです。

まあこの課題については指示が曖昧だった大学側も悪いと思うので、未だにキレてます。

方法としては、具体的には採点してくれた人にこんな感じのことを伝えると良いです。

- 先生には授業でこう聞いた(質問した)からこうしたんだけど、これじゃダメなの?と、実際のやり取りをもとに言う

- 評価ルーブリックにはこう書かれているからこうしたんだけど、ダメ?と自分の意図を伝える

- 10点も減点されているけど、少なくともこの部分については正しいんだから多く見積もっても5点分くらいの減点じゃない?と減点を減らしてもらう

- ここはこれで合ってるんだから、もう少し点数を上げてくれてもいいんじゃない?と点数を上げてリカバリーする

課題の点数に納得がいかない場合、遠慮せず交渉しましょう。もちろんやりすぎなNG。マナーは守ってくださいね。

頭の良さそうな人の隣に座る

講義で隣に座るべきは、積極的に発言し、知識が豊富な学生です。先生が急に「んじゃ、こことここグループで」などと言ってグループワークが急に始まることもあります。

相手が働かない学生と一緒だと成績が下がることがあるので、普段から誰が優秀そうか見極めておくことが大切です。頭の良さそうな人の隣に座りましょう。

また、頭が良さそうな人とはインスタを交換するなどして、仲良くしておくといいことがあります。

不真面目なグループメンバーを教授にチクる

グループワークで不真面目な学生がいて、改善を促しても直らない場合は、早めに教授に相談しましょう。モナッシュ大学では、グループの成果が個人の成績にも影響するため、放置は危険です。

貢献度を記録しておき、「このメンバーが作業に参加していない」と具体的に報告するとよいと思います。

教授の「クセ」には素直に従っておく

教授によっては、「このフォーマットで提出」「この解法以外は減点」など、独特のこだわりがあることもあります。

特に数学などの科目で顕著で、学問的に正しくても、教授の基準に従わないと減点されたりもします。

学問として本質が間違っていなければどんなアプローチでもいいじゃないかと思いますが、まあそういう先生もいるわけです。理不尽に耐えるのも一種の社会勉強なので、そう言われたら成績のために従っておきましょう。

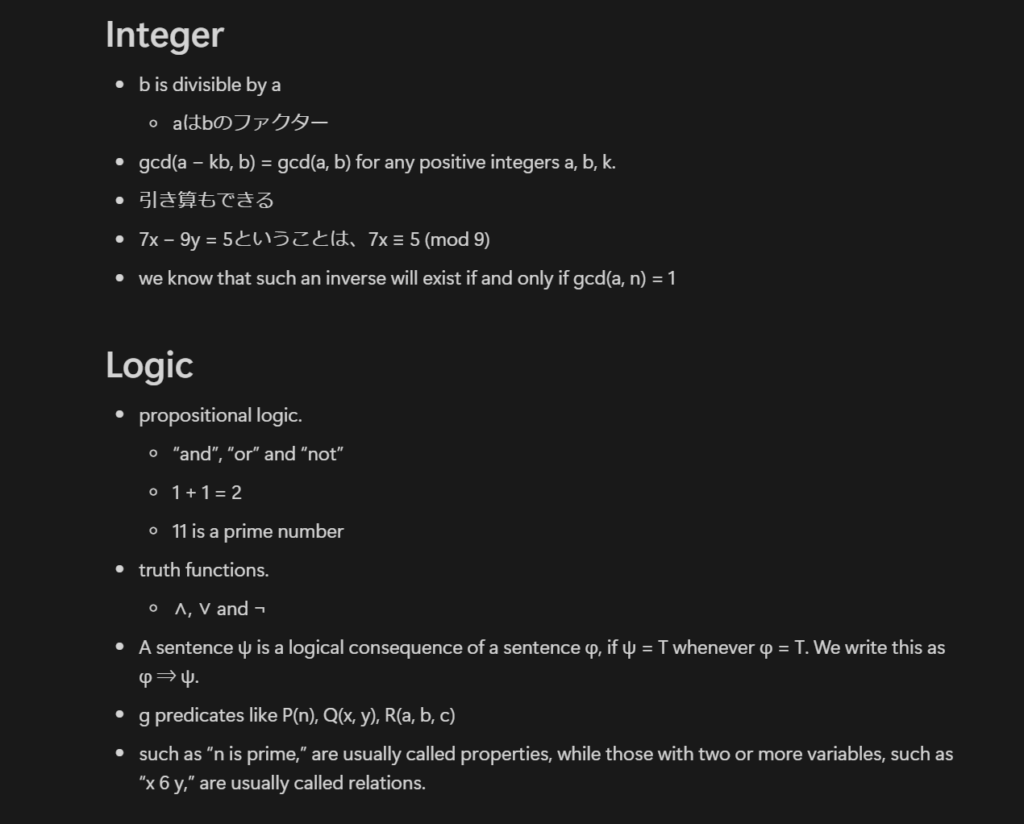

シナジー効果のある科目を履修する

似たような学習内容の科目は同じ学期に履修してしまおう、ということです。

例えばモナッシュ大学でいえば、

- FIT2086(機械学習のためのモデリング)

- SCI1020(統計の基礎)

などです(どちらもp値やZ検定などの統計の内容が含まれている)。

これをすることによって、それぞれの科目で習った知識が点と点で繋がるため、テスト勉強などの負担が軽減されます。

授業はサボらない

海外大学に行ってまで授業をサボっている人はあまりいないと思いますが、授業に出席することも大切です。特に課題やテストの直前はサボらないようにしましょう。

マレーシアでは、留学生の場合出席率が8割を下回ると強制送還になったりするので気を付けましょう。

確かに、内容によっては授業に出席しなくてもスライドを読めば理解できてしまうものもあるかと思います。というか、CS学部とかほぼそうです。

ただし、先ほども書きましたが、先生によっては「○○と言うやり方じゃないと減点するよ」などと授業中に明言している人もいます。そういう情報を集めるためにも、授業には出ておきましょう。

先輩からコツを積極的に聞く

先輩たちは実際に経験したことをアドバイスしてくれるので、積極的に情報収集しましょう。

もちろん答えをそのまま聞くのはNGですが、例えば「この教授は引用を重視する」「この科目は過去問が鍵」といった、先輩ならではの情報がゲットできると成績に直結します。

また、モナッシュ大学の場合は、PASSセッションという先輩に直接学習相談ができる課外クラスも設けられているので、そちらにも参加するといいと思います。

ノートは時間の無駄なので取らない

人によるかもしれませんが、個人的には講義中のノート取りは時間の無駄だと思っています。

そもそも、課題やテストを遂行する上で必要な情報は講義資料にほぼ含まれています。というか逆に、資料に書いてないことをテストに出したらそれこそ先生側がダメだと思います。

なので、わざわざ自分でノートを取ってまとめなおす必要はナシ。だったらその資料を何回も目で読んだ方が効率的ですし、反復回数も増えます。

手を動かすとしたら、理解を促すために数学の計算問題を紙に書く時くらいで良くて、覚えておきたいポイントがあったらNotionに箇条書きで軽くメモする程度で十分。

大学用のemailアドレスを使えば、Notionの有料版が無料で使えますので、ぜひ申し込んでみてください!

余計な荷物は持ち運ばないほうが良いですしお寿司。

ただし、教授が口頭で重要なヒントを言う場合もあります。「ここ試験に出るよ」とか。

録画がない授業もあるので、そういうポイントは即メモです!

自分なりの勉強方法を模索し、学習習慣をつける

もちろん、科目ごとに求められるスキルは異なります。例えば、文系ならエッセイの論理展開、理系ならデータ分析やプログラミングのスキルが求められるでしょう。

そのため、自分に合う勉強法を見つけ、習慣化するようにしましょう。

私はマルチタスクはせず、ゾーンに入って一気に一つの課題の勉強を終わらせる短期集中での勉強法を取っています。個人的にはポモドーロ学習は集中力が毎回途切れるので嫌い(聞いてない)。

また勉強法については別途記事にします。

生成AIと仲良くなる

今話題の生成AI。モナッシュ大学でももちろん課題に利用するのは禁止(のことが多い)んですが、日々の学習の中で理解を深めるために利用する分には、有効な手段になり得ると思います。

AIを利用するにも上手な利用の仕方があって、詳しく知りたい方は「プロンプトエンジニアリング」で調べてみてください。これができるかできないかで、勉強以外にも生活の質が変わります。

ちなみに私が利用しているAIは以下の通りです。どれもおすすめです。

- ChatGPT:Plusプランに課金している。万能型AIなので、困ったらこれ。

- Felo:課金済み。日本語初の検索AI。リサーチ用に使う。

- Grok:Twitterに付属しているAI。文章生成能力が高いので、記事のまとめなんかに利用。

- Cursor:VSコードのUIを引き継いだ、プログラミング用のAI付きテキストエディタ。

まとめ

海外大学で高い成績を取るには、早めの行動、教授との対話、賢い仲間選び、柔軟な適応が鍵です。高校の勉強法をベースにしつつ、大学特有の戦略を取り入れていきましょう。

私も最初は戸惑いましたが、これらのコツをうまく活用すれば高GPAも目指せるはずです!これからもお互い留学生活を頑張っていきましょう!