プレゼンテーションで台本やメモ(紙やスマホ)を見ながら話す人って、日本人でも外国人でもたくさんいますよね。

正直、そういうプレゼンは聞いていて分かりづらいもの。そうじゃなくても、台本無しでもペラペラ話せるようになりたい!と思っている人も多いのではないでしょうか?

でも実は、台本なんて見なくても、ちょっとしたコツを意識すれば誰でも即興で堂々としたプレゼンができるようになります。

私自身も昔は台本に頼っていたんですが、あるポイントを意識してから劇的にそういうのが得意になりました。

高校生の頃に研究コンテストの発表で全国一位を取ったり、海外大学の授業でも「プレゼンが上手い」と褒められる。なんなら今では台本無しでも即興でそこそこ上手くプレゼンができる自信がありますし、面接も得意です。

今回はそんな私の体験をもとに、台本無しでも上手にプレゼンができるようになる方法についてシェアします。

台本を見てプレゼンをしてはいけない理由

話の説得力が下がるからです。

メモをチラチラ見ているような頼るプレゼンは、話し手が内容を完全に理解していないように見えます。カッコ悪いし、プロ意識が足りてない。

想像してみてほしいんですが、営業マンがメモを見ながら商品の説明をしてきたら、信頼して買いたいと思いますか?

たまにメモを軽く見る程度ならまだしもですが、台本なんて無いに越したことはありません。台本なしの方が、圧倒的に説得力が増し、聞き手とのつながりが生まれます。

台本を見ずにプレゼンができるようになる方法

プレゼンの説得力を強めるために

- 相手の目を見て話す

- 身振り手振りを時々入れる

- ボソボソ喋らない

などのことはよく言われると思います。そういう基本的なことは最低限できている前提で、どうしたら台本無しで話せるようになるのでしょうか?

スライドの作りが全て!

「台本無しで話す」。そう言われると多くの人が話術を磨こうと頑張るんですが、実はそうじゃない。

本質的なプレゼンテーションは、スライドが全てです。スライドが上手に作れていれば、必然的に話す内容が決まってくるから。

極端な例ですが、まずこちらの目次スライドを見てみてください👇

こちらの目次スライド、「1. 導入」「2. 実験手法/計画」「3. 結果/考察」などと書かれていますね。これを見れば、台本無しでも

今回のプレゼンテーションは7つのパートに別れており、まずは○○、次に××、△△、という流れで内容をお話します。まずは導入についてです。

とスラスラ話せませんか?

これがスライドの本質なんです。

目次スライドに対して、いちいち「今回のプレゼンテーションは○○で…」などと一言一句台本を作る人はいないと思いますし、なんなら何も見ずに即興で話せますよね?

なんでこれができるかというと、この目次スライドが要点を抑えていて、見れば何を話すかが瞬時に思い浮かぶような作りになっているからです。

だから、これと同じことができるような構図で他のスライドも完成させればいいんです。

なんなら、スライドだけ配布して欠席したとしても言いたいことは大体分かる、というくらいが望ましいです。

他のスライドの例で実演してみよう

これだけだと分かりづらいので、他の例を見てみましょう。

こちらは、私が高校生の時、研究コンテストの世界大会での発表に用いたスライドです👇

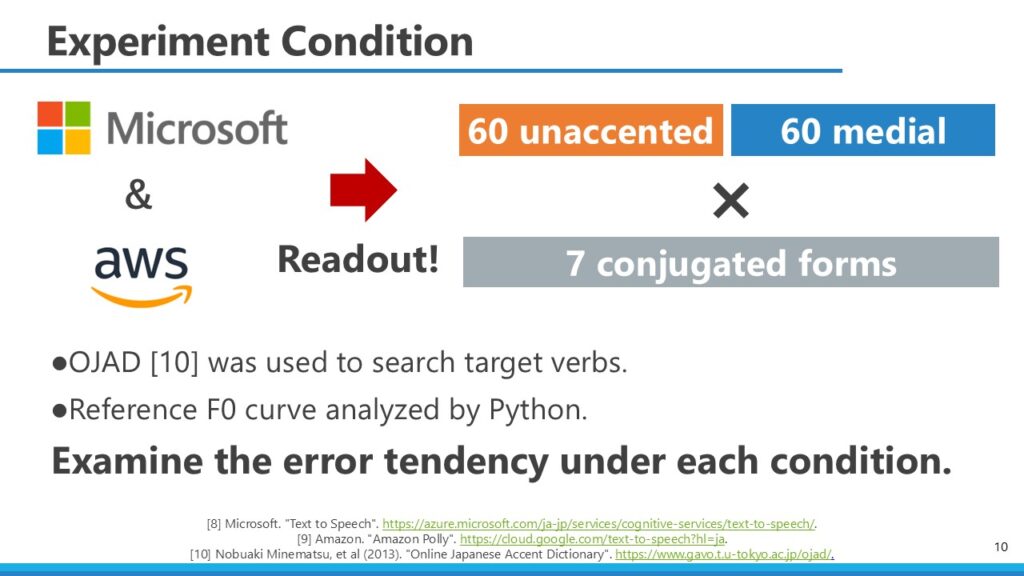

合成音声(SirとかGoogleアシスタントとか)の製品のアクセントのミスを減らすためにはどうしたらよいか、という研究テーマでした。

研究コンテスト向けに分かりやすさ重視で作っているので、オシャレさ云々とかは一旦置いておいてください。

こちらのスライドは事前の知識説明の部分で「日本語のアクセントとはどういうものか」を説明しているものです。

結構長いですが、よく見てみてください(専門用語で分からない部分があったらごめんなさい)。実際に話した内容はこうです👇

①では、まずアクセントとは何かを説明しようと思います。

②日本語におけるアクセントと言うのは、別名F0と呼ばれる「ピッチカーブ」の下がり目で判断されます。このピッチカーブの下がり目は、アクセント核(accent nucleus)と呼ばれます。

③実際の例を見てみましょう。 ~音声デモを流す~

④お聞きいただいた音声は「食べる(eat)」という動詞ですが、「た(べ)’る」の「べ」の部分でピッチが下がっていることがお分かりいただけたかと思います。

⑤スライド中にある図は時間ごとの音声のピッチを表示したものです。図でも「べ」の部分にアクセント核があることが確認できます。これが日本語におけるアクセントです。

①は左上のスライドの見出しを見ればわかるし、②もスライドの中に書いてあります。③~⑤も、スライドの構成を見れば必然的にそういう説明になるのが分かると思います(スライドを再掲しておきます)。

こういう風にスライドを作るべきなのです。そうしていれば、いちいち何を話すかを一言一句スクリプトに書き込む必要はありません。

最低限箇条書きで言いたいことをメモしよう!という人もいるかもしれませんが、この例を見ればわかるように、そもそも箇条書きのメモがあるんならそれをそのままスライドに落とし込めばいいだけなので、台本は不要なのです。

もし「メモがないと話せない」と感じるなら、それはスライドに改善の余地がある証拠です。

スライドが曖昧だったり情報が不足していたりすると、話す内容を補うためにメモが必要になります。逆に、スライドが簡潔で分かりやすければ、メモなしでも自信を持って話せます。

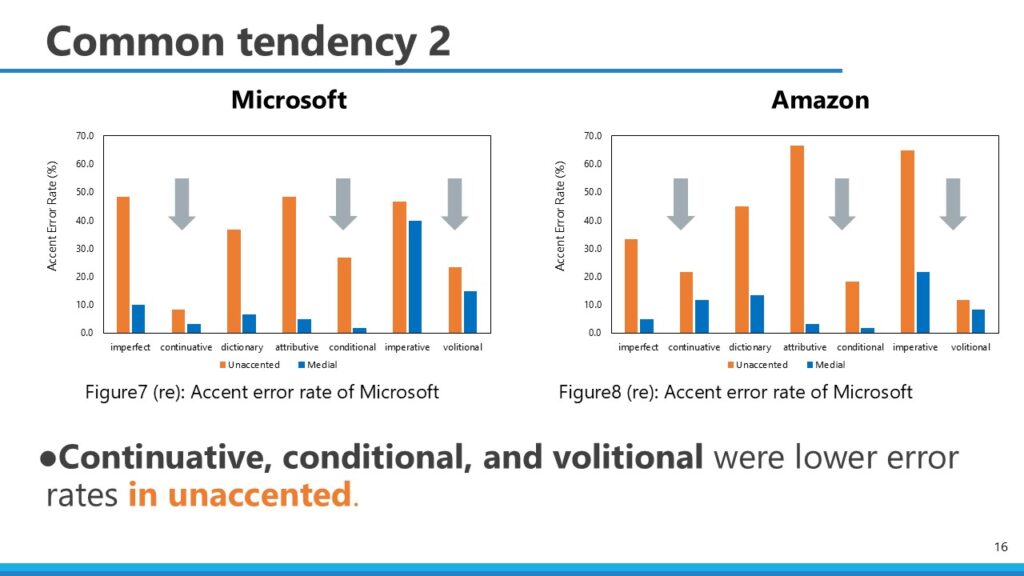

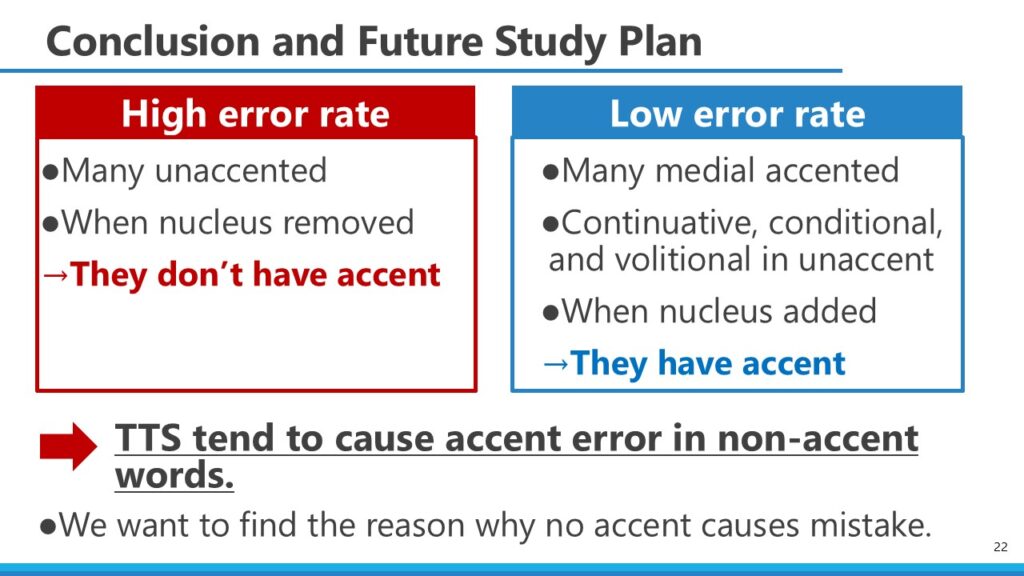

補足のスライド配布

他にもいくつかスライドの例を添付しておきます。音響や音声学関係の専門知識がある人向け前提ですが、どれもスライド内容を見れば何を話すべきかが必然的に分かる構成になっています。

今思えば英語とか諸々作りが怪しいところはありますが、一応フルでスライドも載せておきます。

論理構成が分かりやすいスライドの作り方

次に、メモ要らずで論理構成が分かるスライドを作る手順についてご紹介します。

あくまで内容についての話なので、色使いとかデザインの話は割愛します。

そういう見やすいデザインのスライド作れないよ!っていう人はこの本を読んでください👇これ一冊でこういう感じの説明用のスライドなら作成できるようになります。

そもそもスライドの上手さ以前に、全体のプレゼンの構成がきちんとできていなければ話として成り立ちません。ですので、まずはプレゼン全体の骨組みを作ってしまいましょう。

といいつつ、どういうプレゼンでも大体は導入~結論までの順番のテンプレが存在すると思いますので、それに従えばOK。

セクションを良い感じに配置したら、各セクションの内容をPREP法(以下参照)で書きましょう。そんなの知ってるよ!という人も多いと思いますが、実際にできている人はほぼいません。

もちろん導入とかはこの形式じゃないほうがいいかとは思いますし、何を説明するかにもよります。何でもかんでも結論から入ればいいというわけではありません。ただ、基本はこれ。

- Point(要点・結論):主張や結論を先に述べる。

- Reason(理由):なぜその結論に至ったのか、理由を説明。

- Example(具体例):理由を裏付ける事例やデータ、状況を提示。

- Point(要点・再主張):最後に結論を繰り返す。

これをどうやってスライドにするかというと、こんな感じ。

- 各セクションのPREPの部分をまずは文章で書いてみる

- 自分で音読してみる。音読して躓いた部分は論理構成が弱い部分なので、つなぎがスムーズになるまで直す

- 文章の中の言葉を省略して、箇条書きにしてみる

- その箇条書きメモを見ながら話をする内容が思い浮かぶか確認。イメージできないならやり直し

- 終わったら、箇条書きの内容をスライドに配置。必要に応じて図表やイラストも入れる

これで終わりです。こうすればメモ要らずで話せるスライドの出来上がり!

実際に私も毎回そういう手順でスライドを作っています。こういうのが高速でできるようになると、面接とかでもスラスラ応答ができるようになります。

もし論理構成の部分が苦手…という人がいたら、こちらの記事を見てみてください👇

よくある反論や意見

メモを見ていたっていいじゃないか

確かに、メモを軽く見る程度なら大きな問題はないかもしれません。でも、メモを見ながらするプレゼンを聞いて気持ちいい人はいません。

聞き手は「メモがないと話せない人」と思う可能性大なので、説得力や印象は確実に下がります。メモなしで堂々と話す方が、プロフェッショナルに見え、信頼度もアップします。ないに越したことはありません。

メモがないと内容を覚えられない

先ほども書いたように、内容を一字一句暗記する必要はありません。スライドを見れば「次は何を話すか」が分かるように作ればOK。

メモが箇条書きなら、それをスライドにそのまま反映すればいいだけ。スライドを「話のガイド」として活用しましょう。

スライドじゃ書ききれない量の内容がある

大量の情報を伝えたい場合なら、確かに補足メモが少しあってもいいかもしれません。

ですが、メモが膨大でスライドだけでは説明しきれない場合、そもそもプレゼンの構成として良くない可能性が高いです。何でもかんでも情報を含めるのではなく、本当に必要な内容だけを取捨選択して伝えましょう。

というか、話し手ですら膨大な量だと感じているのであれば、聞いている人がその場で理解できるわけがありません。

専門用語の説明が難しくて覚えられない

「専門用語の説明(さっきだったらF0やピッチカーブそのものについて)も多くて覚えられないよ!」という反論も考えられます。

が、それに関してはそもそも暗記云々じゃなくて内容を自分の言葉で説明できる程度には理解しておくべきです。

言語化できないということは自分で理解できていない概念ということなので、そういう分かっていないことを人にプレゼンするのはそもそもNGです。

TEDトークとかで、写真一枚のスライドの人もいるじゃん

スライドを見ただけで何を話したいかが分かるスライドにしろと言ったけど、TEDトークとかで写真だけで面白くプレゼンしている人だっているじゃないか!という反論。

確かにそうですが、あれも本質的にはやっていることは同じ。ここまでで書いたようなレベルのプレゼンが余裕でできるようになった人たちが、スライドで論理構成を組み立てる部分を脳内で処理する方式に変えているだけです。

プレゼンに慣れたりある程度の論理的思考力が身につくと、写真やイラスト一枚で次は何を話すべきかが脳内にイメージできるようになるので、ああいうことができるようになります。

結局はあれもこの記事の内容をレベルアップさせただけなので、それが難しい人はまずは基本からやっていきましょう。

この記事の内容を当たり前に実践できるようになれば、スライドさえきちんとしていれば即興(練習なし)でそこそこの話はできるようになります。そこからさらに練習していればまともなスライドなしでも筋の通った話ができるようになります。

完璧なスライドを作ってもスラスラ話せない

仮にこういうスライドを作ったとしても話がうまくできない!という人は、プレゼンの準備以前に日本語力や英語力(プレゼンの言語による)が不足している可能性もあります。

その場合は、まずは基本的な言語表現や語彙力を鍛えるのが先決です。土台がしっかりしていれば、即興プレゼンも自然と上達します。

まとめ

台本やメモに頼るプレゼンは、聞き手に「ダサい」「分かりづらい」という印象を与え、説得力を下げるリスクがあるのでおすすめできません。

即興で自信を持ってプレゼンするためには、スライドを話のガイドとして活用するのが一番。スライドに要点を簡潔にまとめ、メモの役割をスライドに任せれば、台本なしでもスムーズに話せます。

私の場合、この方法で研究コンテスト全国一位を獲得し、大学の授業や面接でも高評価を得られるようになりました。

スライドをしっかり作り、内容を頭で理解すれば、誰でも即興プレゼンができるようになります。メモを捨てて、自信を持って話すプレゼンターを目指しましょう!