音楽フリーランスとして活動していく中で、最近のインターネットでの音楽文化について色々思うことがあったので4つほど書いてみます。

Ray

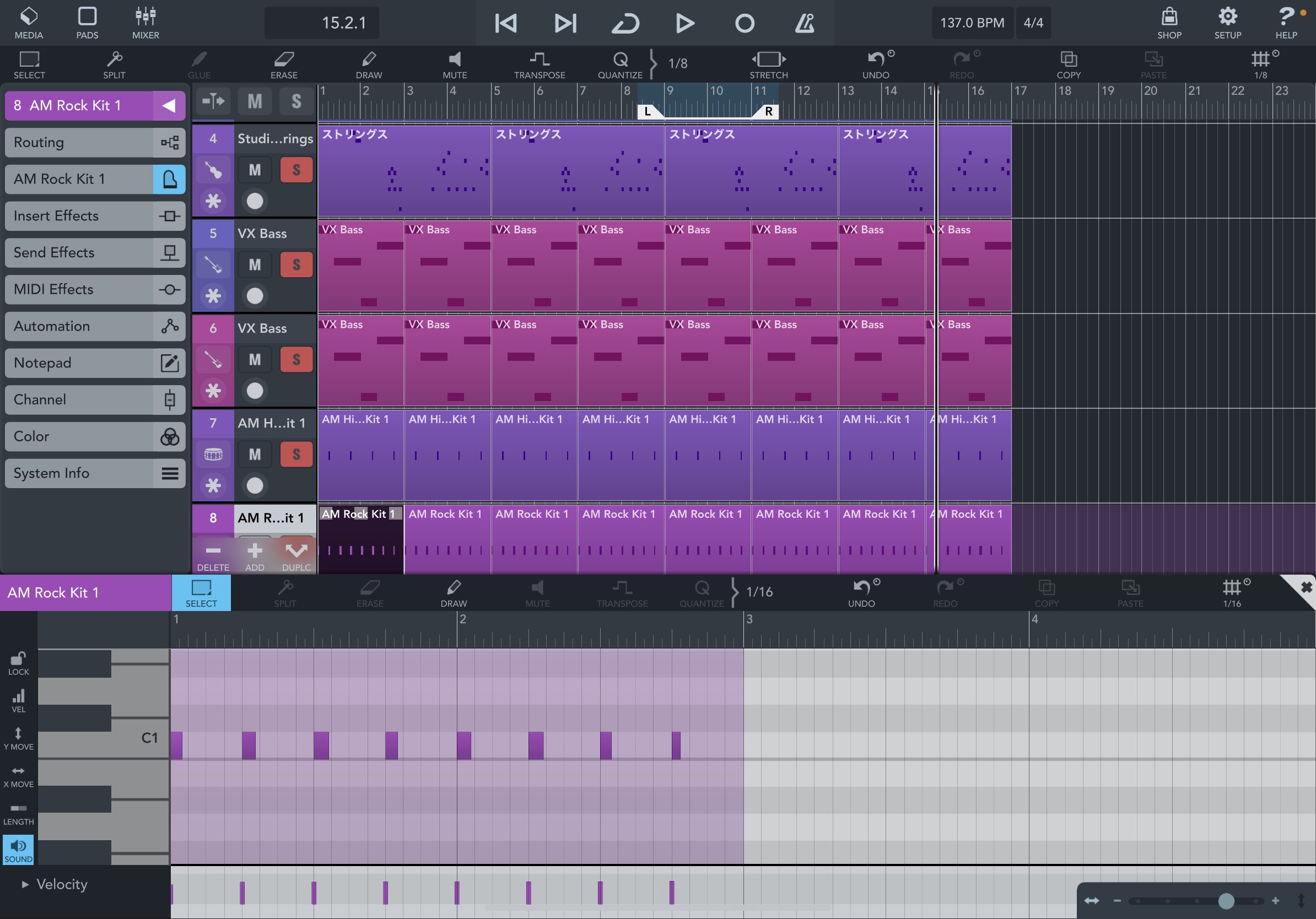

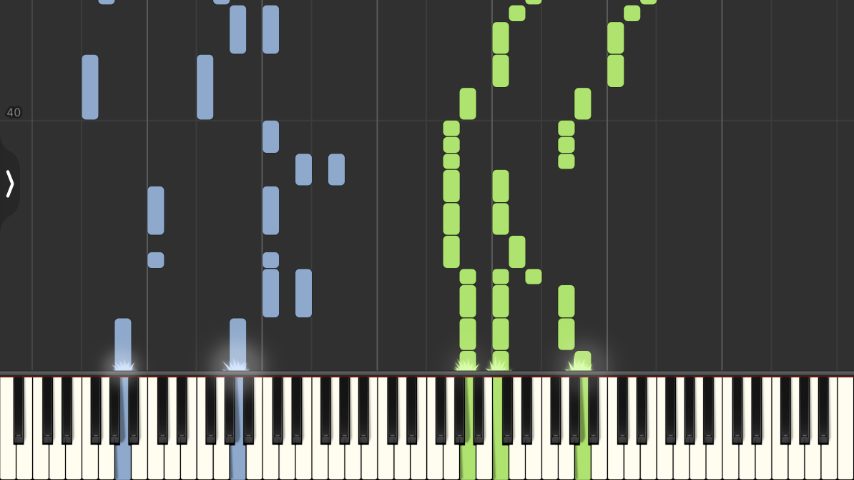

Ray普段はYouTubeで耳コピ動画を投稿しているので、ぜひ見てみてください!

Twitterに歌ってみたとか弾いてみたを上げてる人多すぎ

Twitterに「歌ってみた」「弾いてみた」といったカバー動画を投稿する人ってたくさんいますよね。

でも、あれって実は普通に著作権違反なんですよね。

XはJASRACと包括契約を結んでいないから、許可なく他人の音楽をアップロードするのはグレーゾーンどころか真っ黒。数が多すぎるから(あと本人もそんなに怒ってないから)黙認されてるだけで、実際はアウトです。

YouTubeならJASRACと契約があるから、ある程度カバー動画もOKだけど、Twitterで同じことやるとリスクしかない。みんな好きでやってるんだろうけど、もうちょっと著作権のこと考えたほうがいいのになって思います。

詳しくはこちらの動画を見てみてください。

楽曲提供者はもっとチヤホヤされていいと思う

最近だと、歌が上手い人+楽曲提供者のコラボという形でバズってる音楽ってたくさんあると思うんですよね。

例えば、Adoさんは「うっせぇわ」でブレイクしたけど、あれは歌はもちろん、あの曲の作曲者であるsyudouさんの存在もデカいと思うのよね。嵐やAKB48みたいなアイドルグループだって、裏で曲を作ってる作曲家や編曲家の力があってのもの。

でも、表舞台に立つアーティストばかり注目されて、楽曲提供者はなかなかスポットライト浴びないのが現実。もっと「この曲、◯◯さんが作ったんだ! すげえ!」って盛り上がったら、そういうDTMerもモチベが上がって音楽業界全体が良くなるのにな、とは思います。

ワンマンバンドってどうなんだろう

RADWIMPSやMrs. GREEN APPLEみたいな、ボーカルと作曲者が同じリーダー格のバンドって、なんか危うい気がする。その人のイメージが強すぎて、バンド全体の魅力が薄れちゃうというか。

ちょっと言い過ぎかもしれませんが、もしリーダーが抜けたら、もうそのバンドじゃなくなる気がするんですよね。どっちかっていうと、「バンド名」じゃなくて「○○(リーダー) with その他のメンバー」みたいな雰囲気を感じるから。

YOASOBIみたいに、ボーカル(ikura)と作曲(Ayase)が明確に分かれてる方が、長期的な目線で見て運営上はいいんじゃないかな、とか思ったりもします。

YouTubeで作曲とかの解説をしている人の説得力

YouTubeで音楽理論やDTM、作曲のコツを解説してる人、結構いますよね。まあ私もたまにしたりするんですけど。

でも、そういう人たちって、オリコン上位に入るような有名アーティストじゃない場合がほとんど。その人の作った楽曲が売れているわけでもなければ、誰も知らない。

そういう気持ちがあるから、理論やテクニックは参考になるけど、特に作曲に関しては解説してる人の話をなんか素直に聞けない自分がいるんですよね。

でももしかしたら、ボクシングができなくても有名なボクシングのコーチをしている人とかはいるので、それと同じことなのかもしれません。

かといって、本当に音楽で売れている人は忙しすぎてYouTubeでレクチャーしてる暇なんてないと思うので、永遠のジレンマだとは思います。

おまけ:ピアノ弾きってなんで体が揺れているの?

ネット音楽のシーンは自由で楽しいんですが、著作権とかクリエイターの評価とか、より良くできるところはあるんじゃないかな~とは思います。

テキトーに思ったことを書いただけとはいえ、そこそこ前々から思っていたことだったので書けて良かったです。ちなみに、あとそろそろで1万人いけそうなので、ぜひYouTubeも見てみてください!

余談なんですが、なんでピアノ上手い人って演奏中に体がゆらゆらしてるんですかね?

ちょっと自分もリズムに乗っている時とかはそうなるので気持ちは分からなくもないんですが、たまにエグいくらい揺れてる人っていますよね。そういう人に限って上手かったりするし。

やっぱそういうレベルになると音楽への没入感とかが振り切っちゃうんでしょうか??謎は深まるばかり…

普段はYouTubeで耳コピ動画を投稿しているので、ぜひ見てみてください!