情報学部の大学生として、日々プログラミングやリサーチに追われる私にとって、生成AIはまさに「学びのパートナー」。課題に直接使うのは大学で禁止されることも多いけど、賢く使えば学習効率がぐんと上がります!

この記事では、私が愛用する5つの生成AIを紹介します。忙しい現代を生きる皆さん、必見です!

- 困ったらとりあえず:ChatGPT

- 文章生成するなら:Grok

- 急いで何か作業したい:Gemini

- 詳しいリサーチがしたい:Felo

- プログラミング:Cursor

生成AIのメリットと注意点

分かっている人も多いかと思いますが、一応ただし書きで。

メリット

- 効率的なリサーチ:論文、最新技術、業界トレンドの調査が短時間で可能。

- 文章作成:レポート、プレゼン資料、ブログ記事のドラフトを迅速に生成。

- コーディング支援:デバッグ、コード補完、アルゴリズム設計でプログラミングを効率化。

- 学習サポート:講義内容の要約や概念の分かりやすい解説を生成。

- アイデア整理:ブレインストーミングやプロジェクトの構成案を素早く提案。

- 時間節約:反復作業を自動化し、勉強や趣味の時間を増やす。

注意点

- 大学のAI利用ルールを要チェック:モナッシュなどでは課題提出への直接使用が禁止の場合も。

- 過度な依存を避ける:自分で考える力を維持し、AIを補助ツールとして使う。

- 倫理的な利用:AI生成内容の出典を明記し、盗用や不正使用を避ける。

- データのプライバシー:個人情報や機密情報をAIに入力しない。

- 正確性の確認:AIの回答に誤りやバイアスがある場合があるので、必ず検証。

- 適切な引用:AI生成のアイデアや文章を自分の成果として提出しない。

大学生の活用シーンの例

- 講義の概念を深く理解するためにAIで解説を生成。

- 試験勉強の要点まとめや模擬問題作成。

- 研究テーマの背景調査や関連文献の整理。

- プログラミング課題のアルゴリズム設計やデバッグ。

- プレゼン資料の構成案作成やスライド原稿のドラフト。

おすすめ生成AI 4選

ChatGPT(Plusプラン)

概要

OpenAIが開発した万能型生成AI。月額約20ドルのPlusプランに課金すると、最新モデル(例:GPT-4o)や高精度な回答、画像生成機能、優先アクセスが利用可能。無料版でも基本的な機能は使えるが、Plusプランは処理速度と回答の深さが段違い。

活用例

- 学習支援:複雑なトピックを噛み砕いて理解。たとえば、「ブロックチェーンの基本を300語で初心者向けに説明して」と入力すれば、専門用語を避けた分かりやすい解説が即座に完成。

- 文章作成:レポート、ブログ記事、メールのドラフトを効率化。「カジュアルな口調でAI倫理について200語のブログ原稿を書いて」と頼めば、すぐに投稿可能な文章が手に入る。

- アイデア出し:プロジェクトやプレゼンの企画を加速。「新しいアプリのコンセプトを5つ提案して」と依頼すると、ユニークなアイデアがリストアップされる。

- タスク整理:To-Doリストの優先順位付けやスケジュール案の作成。「1週間の勉強計画を表形式で提案して」で、効率的なプランが完成。

おすすめの理由

ChatGPTはほぼどんな質問にも対応できるオールラウンダー。情報科学のコーディングから、ビジネス、趣味のクリエイティブ作業まで幅広くカバー。

Plusプランの高精度な回答は、複雑な問題や専門的なトピックでも信頼性が高く、時間がないときに特に重宝。例えば、技術トレンドの調査やプレゼン準備が数分で済む。Plusプランなら画像や動画生成もできちゃう。

Ray

Ray困ったら一旦これに任せておけばOK。サムネも生成できちゃう。

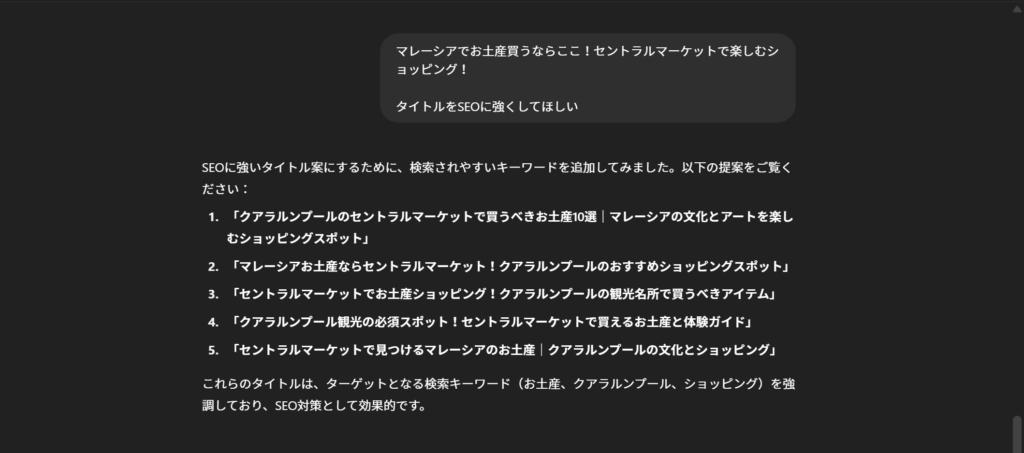

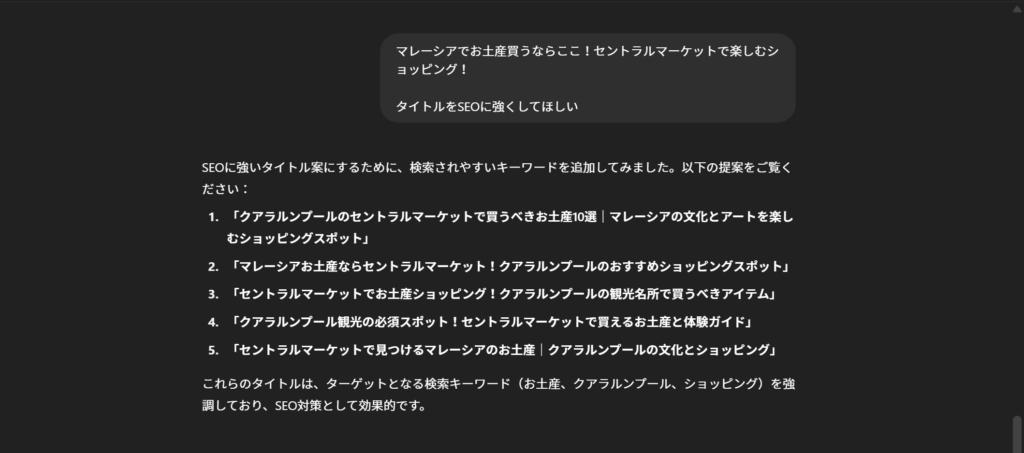

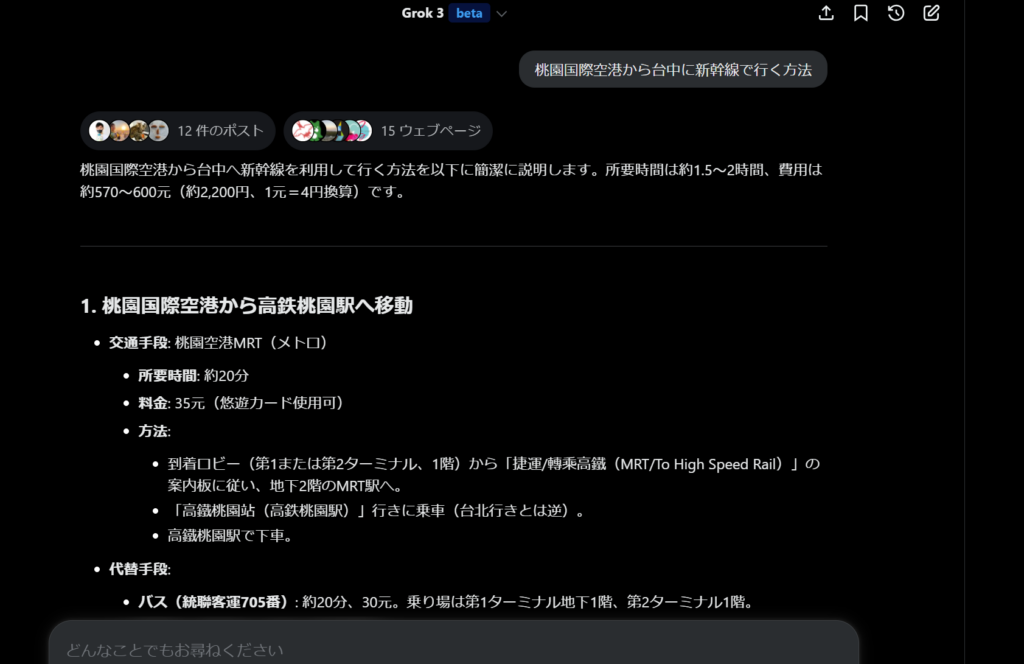

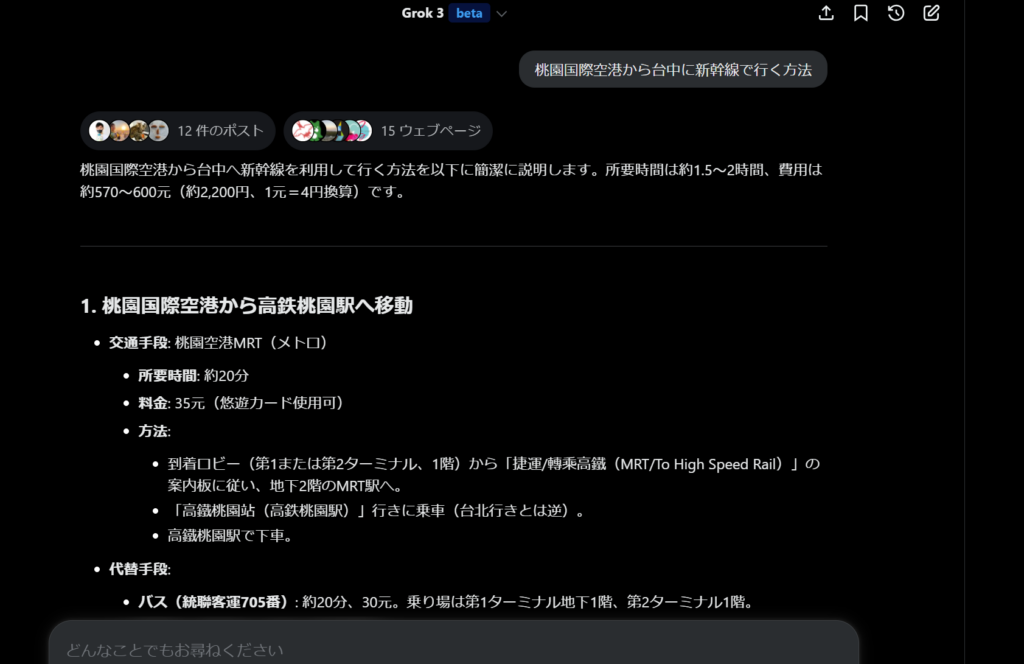

Grok

概要

xAIが開発した生成AIで、Xプラットフォームに統合。無料枠でも高性能な文章生成が可能で、プレミアムプラン(X Premiumなど)ではさらに高度な機能が利用できる。

科学的・クリエイティブな質問に強く、処理速度もスムーズ。ChatGPTとは異なる視点で回答し、ユーモアや外からの視点を交えたユニークな応答が特徴。

活用例

- 文章作成:ブログやレポートのドラフトを素早く生成。「カジュアルな口調で生成AIの未来を300語でまとめて」と頼めば、読みやすい原稿がすぐに完成。

- 情報要約:長編記事や論文を短く整理。「この技術記事を5つのポイントで要約して」と依頼すると、プレゼンや勉強に使えるまとめが手に入る。

- クリエイティブ支援:SNS投稿やストーリーアイデアを提案。「X向けにAIをテーマにした面白い投稿を3つ考えて」と入力で、シェアしたくなるコンテンツが完成。

- ディスカッション準備:議論の論点を整理。「AI倫理の賛成・反対の視点を箇条書きで出して」で、バランスの取れた視点がすぐに得られる。

おすすめの理由

Grokは文章生成のクオリティが高く、クリエイティブなタスクや情報整理に最適。情報科学のトレンド調査から、趣味のブログ運営、ビジネス資料の準備までカバーする万能さ。Xに慣れている人ならログイン不要で使える手軽さも魅力。

無料枠でも十分な性能を発揮し、時間がないときに「とりあえずGrokに聞く」で解決することが多い。たとえば、最新技術の概要を数分で把握可能。

文章生成ならこれ。無料なのに性能高すぎる。

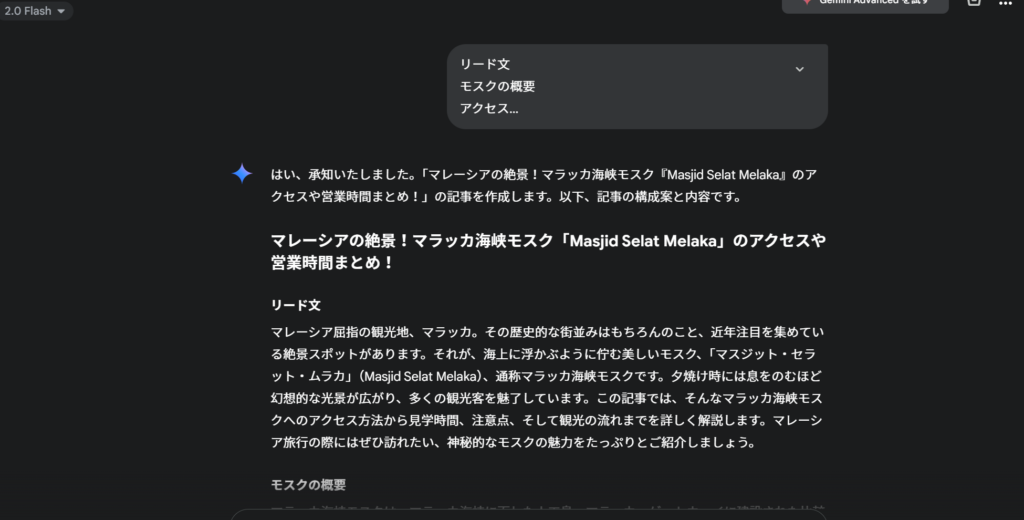

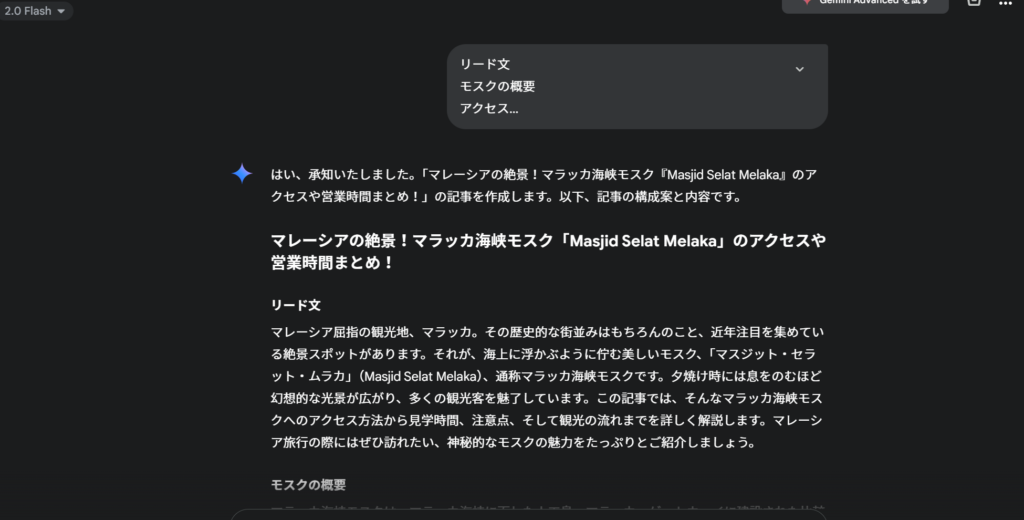

Gemini

概要

Google DeepMindが開発したマルチモーダルAI。テキスト、画像、音声を統合的に処理でき、無料版でも高度な推論が可能。Googleアカウントと連携しやすく、検索補助やクリエイティブ作業に特化。

科学的正確性と実用性のバランスが特徴で、Google製品(Docs、Gmail等)との連携でワークフローに組み込みやすい。

活用例

- マルチモーダル検索:画像をアップロードし「この植物の名前と育て方を教えて」と質問すると、視覚とテキストから即座に回答。

- ドキュメント連携:Gmailの下書き作成支援「取引先への謝罪メールをプロフェッショナルな文体で」と指示すれば、文例が生成可能。

- コード支援:プログラミング時に「Pythonでデータ可視化するコード例を」と依頼すると、解説付きのサンプルを提供。

- 旅行計画:「3日間の京都旅行プランを予算3万円で」と入力すると、観光地・移動手段・食事処を含む詳細プランを作成。

おすすめの理由

Googleの信頼性ある情報基盤を活かし、事実確認が必要な作業に強い。無料でも画像解析や複雑な質問に対応可能で、日常の「調べもの」から業務効率化まで幅広く活用できる。

特に「Google検索では見つかりにくい情報」をAIの推論力で補える点が強みで、回答速度も速い。

急いで何かの作業をしたい時はこれ。無料版でもそこそこ出力の質もいい。

Felo

概要

検索特化型AIで、ウェブ上の最新情報を高速に収集・要約。無料枠でも広告なしで利用可能。

学術調査から商品比較まで、信頼性の高いソースを優先して回答。シンプルなUIが特徴で、検索エンジンのように「キーワード入力+AIフィルタリング」で効率的に情報を取得できる。

活用例

- 比較検討:「ワイヤレスイヤホン 耐久性重視 2024年モデル」と入力すると、主要メーカーのスペックと口コミを比較表で出力。

- 学術調査:「量子コンピュータの最近の進捗を信頼できる記事ベースで」と依頼し、論文や専門メディアの要点をまとめて取得。

- 時事解説:「現在の為替相場の変動要因を」と質問すると、経済ニュースを参照し要因を箇条書きで整理。

- ローカル情報:「大阪・梅田の子連れOKカフェ 2024年」で、ブログや公式サイトから更新済み情報を抽出。

おすすめの理由

「検索→自分で情報を選別」の手間を削減。特に時間制約のある調査作業で真価を発揮し、ビジネスや学術用途に最適。他の生成AIと異なり、出典を明示した回答が多いため信頼性が求められるタスクに向く。無料でも広告や利用制限が少ない点もメリット。

信頼性のある詳しいリサーチをしたい時はこれ。回答速度は他のAIよりも遅め。

回答速度や論理的思考力(プログラミングとか)ならPerplexityもおすすめ。ソースの信頼性はFeloのほうが高い。

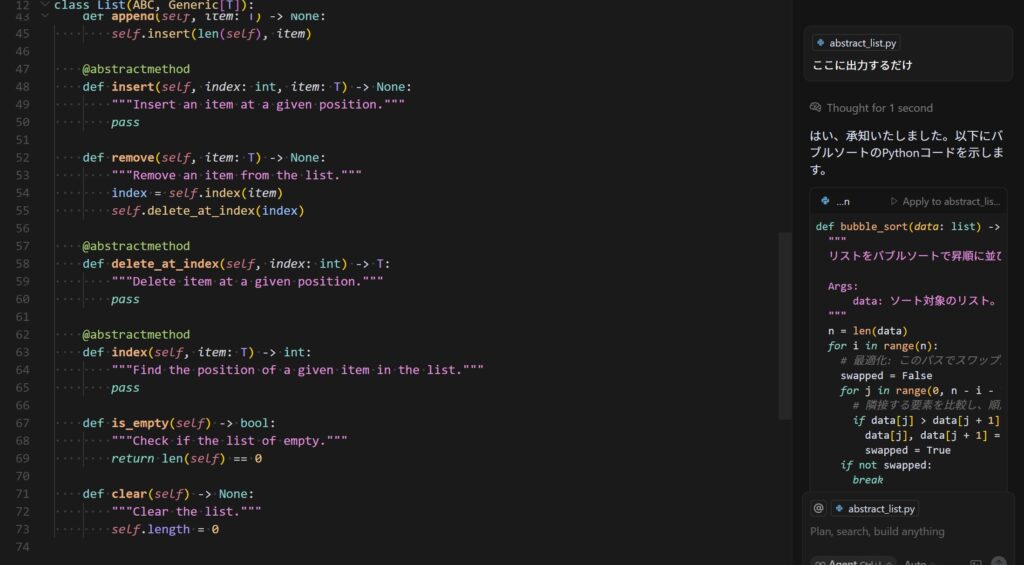

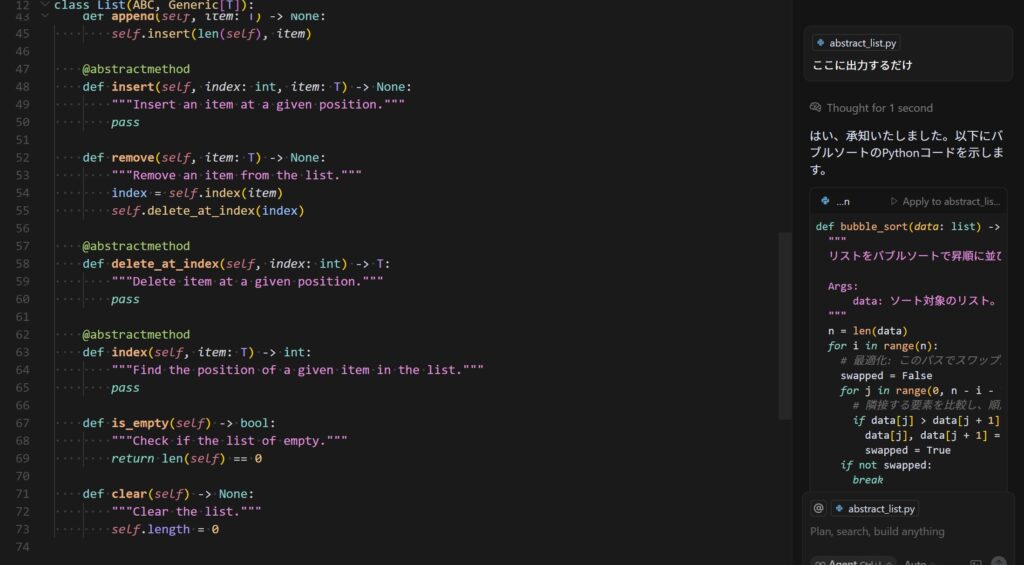

Cursor

概要

プログラミング特化のAI付きテキストエディタで、Visual Studio CodeのUIを継承。

無料プランで基本機能が使え、月額約20ドルのProプランでは高度なコード補完やデバッグ支援が利用可能。AIがリアルタイムでコードを提案・修正し、初心者から上級者まで効率化。Python、Java、JavaScriptなど幅広い言語に対応。

厳密には生成AIそのものというより、AIツール(テキストエディタ)です。

活用例

- コード作成:アルゴリズムやアプリ開発を加速。「Pythonでクイックソートのコードを書き、コメント付きで説明して」と頼めば、すぐに動くコードが完成。

- デバッグ支援:エラーの原因を特定・修正。「このJavaコードのNullPointerExceptionを直して」と入力で、修正案と説明が即座に。

- 学習サポート:プログラミングの基礎を理解。「リスト内包表記の使い方を3つの例で教えて」と依頼すると、初心者向けの解説が得られる。

- プロジェクト効率化:大規模プロジェクトのコード整理。「このReactアプリのコンポーネントを最適化する提案をして」で、効率的なリファクタリング案が完成。

おすすめの理由

Cursorはプログラミングに特化した神ツール。情報科学の勉強から、趣味のアプリ開発、仕事のスクリプト作成まで、コーディングのあらゆるシーンで活躍。AIがコードを予測・補完するので、タイピング量が減り、エラーも最小限に。

Proプランの高精度な提案は複雑なプロジェクトでも頼りになり、たとえば、データ解析スクリプトを数分で仕上げられる。プログラミングを学びたい人や効率化したい人に最適。

プログラミングをするならこれ。本格的に開発をするなら有料プランに課金しよう。

生成AIを活用するコツ

生成AIの力を最大限に引き出すには、プロンプトの工夫が鍵。具体的かつ明確な指示を出すことで、欲しい回答にぐっと近づきます。

例えば、「ブロックチェーンの基本を500語で、3つの例付きで説明」「AI倫理を箇条書きで要約」「機械学習を中学生向けに簡略化」といった具合に、目的(何をしたいか)、長さ(どのくらいの量か)、トーン(どんな口調か)を細かく指定するのがコツ。曖昧な質問だと、AIの回答もぼやけがちなので、はっきりしたリクエストを心がけて。

もっと深く学びたいなら、「プロンプトエンジニアリング」で検索を。オンライン講座(CourseraやYouTube)、XのAIコミュニティ、または「Prompt Engineering Guide」などのサイトで、初心者向けの具体例やテンプレートがたくさん見つかります。

用途に応じて今回おすすめしたAIを使い分けてみて!

まとめ:AIで学びをアップデート

- 困ったらとりあえず:ChatGPT

- 文章生成するなら:Grok

- 急いで何か作業したい:Gemini

- 詳しいリサーチがしたい:Felo

- プログラミング:Cursor

今回紹介したの5つの生成AIを使いこなせば、学びがぐんと加速します。

これらのAIはリサーチや文章作成、プログラミングで頼れるパートナーに。忙しい現代社会を生き抜く今、AIを賢く使うスキルは将来の強みになります。

今日から1つ試してみて。小さなタスクから始めて、自分なりの使い方を見つけてみてください。あなたのAI活用法もぜひ教えてくださいね!