何かと最近話題のClaude Codeと、Amazonから最近発表されたAIエディターのKiro。

今までほぼ手打ちか、ChatGPTかGrokからコードをコピペしてコードを書くことが多かったんですが、最近になってこれらを使って高速バイブコーディングをしてみることになりました。

インターン先で使ってみたりそれで色々個人開発とかをしてみたりもしたので、今回はその感想を忘れないためにメモしておくことにしました。

Claude Codeについて感じたこと

Claude Codeとは

Claude CodeはAnthropicのCLIベースのツールで、爆速なコード生成が特徴です。柔軟なワークフロー統合が可能ですが、正確な指示が求められることが特徴だそうです。

- 無料

- Pro:20ドル

- Max:100ドル、Proの5倍の使用量

- Max:200ドル、Proの20倍の使用量

というプランがあります。私はMaxの100ドルプランを契約しています。

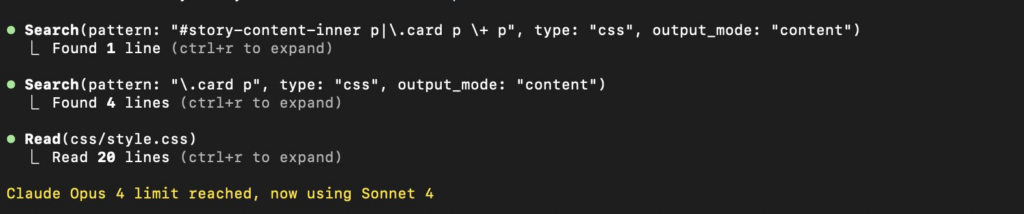

使ってみた感想

強み

Claude Codeの強みで言うと、

- ターミナルで使えるので、ディレクトリ構造とかを細かく指示しなくて良い

- ChatGPTなどはコマンドでプロジェクトの構造を出す→いちいち各ファイルをコピペ、しなくてはいけないので面倒

- こちらはテキトーに指示するだけでファイルの書き換えまでやってくれる

- コマンドの実行ももちろん可能

- コーディング性能が高すぎる

- ChatGPTよりもいいかも

- コーディングが爆速

- 文脈保持力が高い

- 過去の会話を忘れずに覚えていてくれる

あたりだと思います。シンプルだけどCLIベースは最強すぎる。

弱み

逆に、

- 価格が高すぎる

- 20ドルはすぐにリミットが来るし、100ドルでも並列開発だと厳しい

- でも学生にこれは高すぎる

- 定期的にコンテキストのリセットが必要

- 会話が長くなると応答に時間がかかる

- トークンも消費するらしいので、定期的なリセットが必要でちょっと面倒

- 導入が大変

- 今は大丈夫になったが、昔はWindowsだと使えなくて大変だった

- コマンドラインベースなので、パソコンが苦手な人には厳しい

- 目を離すとヤバい

- プロンプトが雑だと変な変更を加えてしまう

- 何をしているのかとかを見張っていた方が重大なバグが起こりづらい

- そこそこゴミコードを書く

- 重複があったり保守性に問題があるコードを繰り返し書いたり

- プロンプトの勉強が必要かもしれないが、AIも完璧じゃないんだなと思った

あたりは残念でした。

デメリットだけ見ると数が多そうに見えますが、それ以上にメリットがヤバいです。今年になって一番感動したツールかもしれません。今すぐ全員100ドル以上のプランを契約した方がいいです。

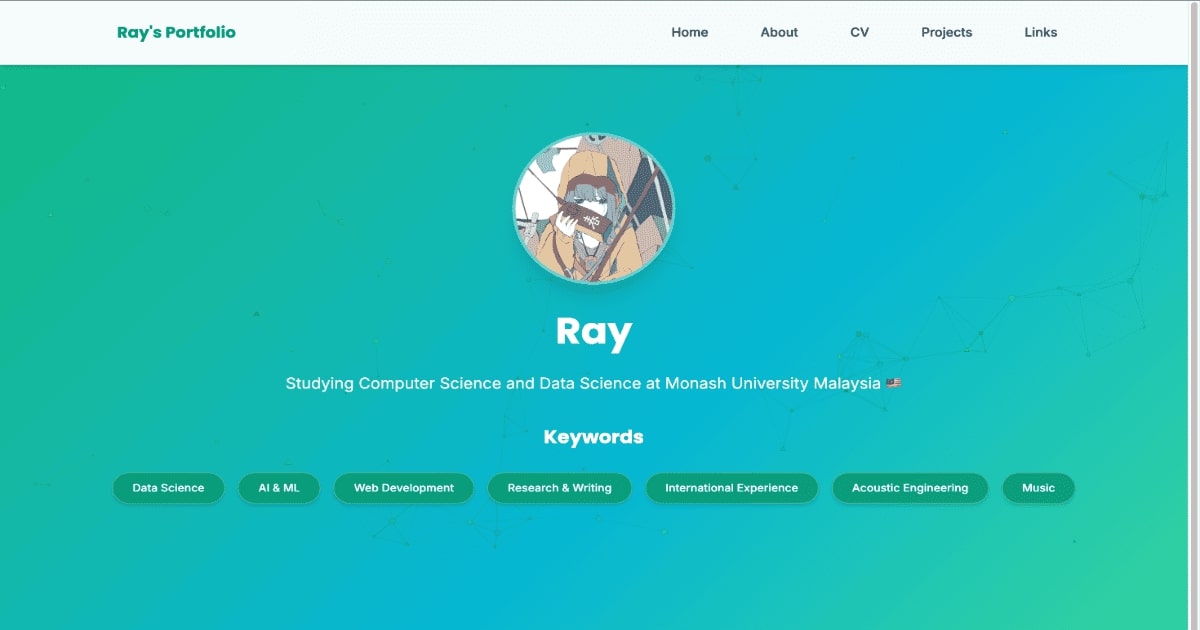

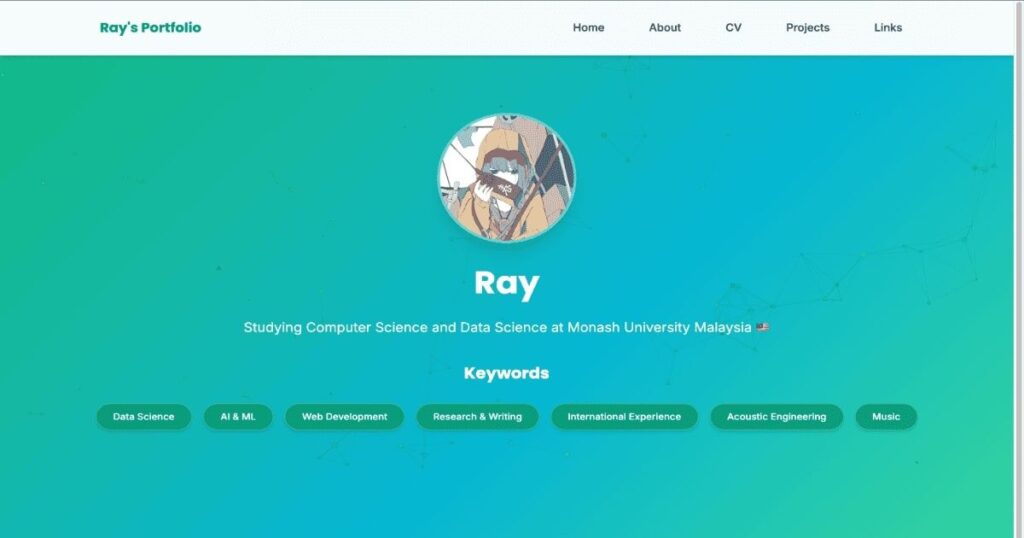

ちなみに、こちらのポートフォリオサイトもClaude Codeに大体のコードは書いてもらいました。

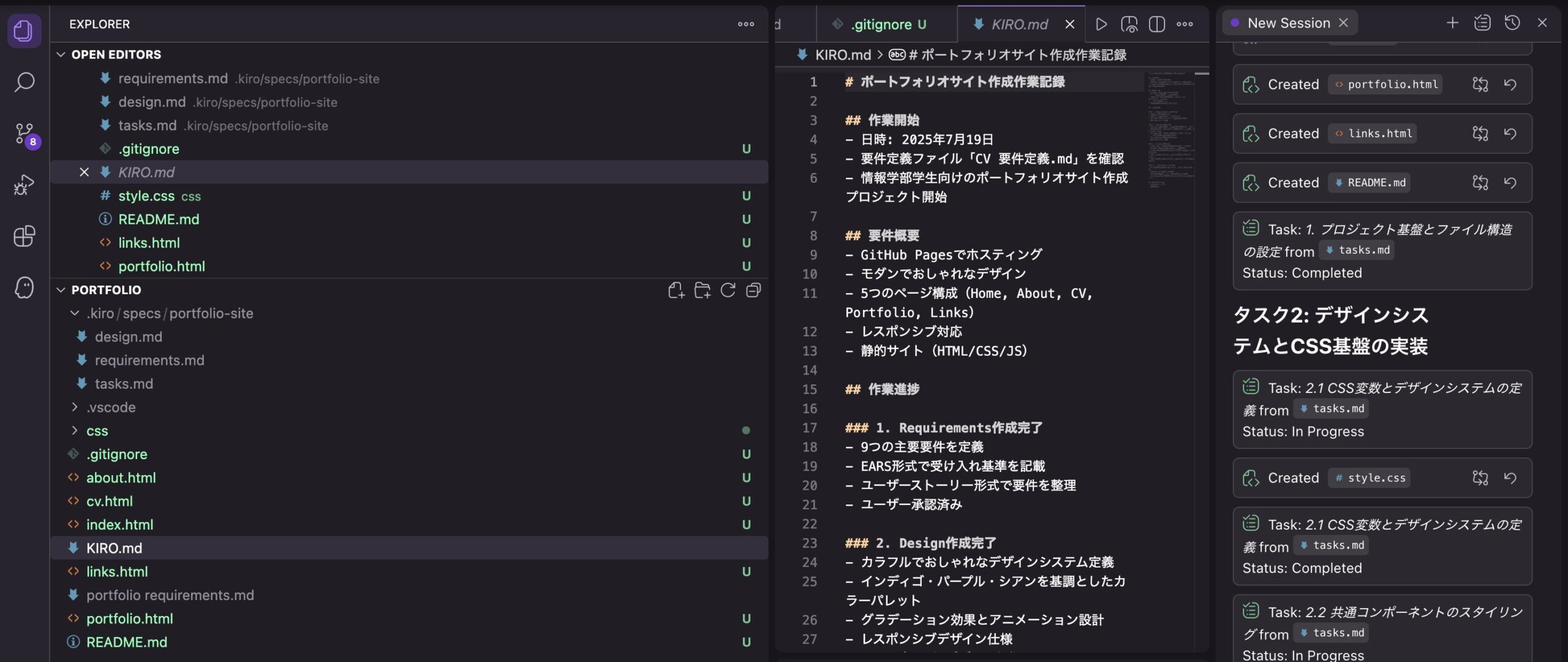

Kiroについて感じたこと

Kiroとは

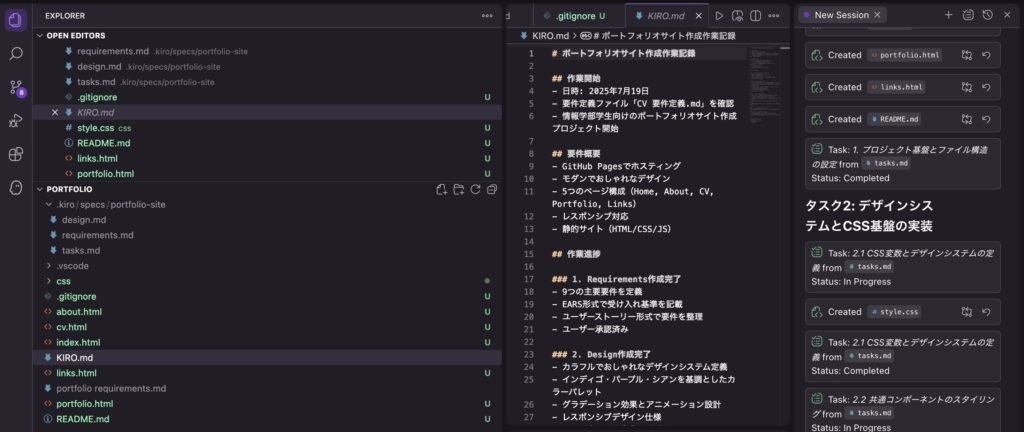

KiroはAmazonが開発したAI駆動のIDEで、仕様書駆動開発に特化しています。Claude Sonnet 4.0や3.7を活用し、要件定義、設計、タスク分解を自動化。構造的な開発プロセスを支援し、高品質なコード生成を効率化することに特化しています。

使ってみた感想

強み

- 要件定義の性能がすごい

- 一番のウリ

- 要件やタスクなどについてマークダウンに詳細にまとめてくれる

- ChatGPTなどと打ち合わせしてClaude Codeに投げる、などが必要なくて楽

- 無料で使える

- 人気すぎてダウンロードにwait listが導入されている

- が、今の所無料で使えるし、リミットもほぼ来ない

- Claude Sonnet 4.0などを利用しているなので性能は悪くない

- Cursorより性能がいい

- ファイル読み込みやコマンド系の動作に強い

- 単純にコーディング性能も高い

- UIが可愛い

- なんかCursorとかよりカジュアルな感じ

- オバケのアイコンが可愛い

これが無料かーって思うと感激でした。まあいずれ有料になるだろうけど。

弱み

- 実装が遅い

- マジでコードを書く速度が遅すぎる

- 丁寧ではあるが、その分待機時間が増えるので大変

- そこそこゴミコードを書く

- Cluade Codeと同じで完璧ではない

いや、マジで欠点があんまりなくて。Cursorの次のエディターはこれが結構市場のシェアを奪ってきそうではあります。

ただ、実行が遅すぎるので途中でウザくなってやめました。

この二つのツールの使い所

私的には、

- 要件定義はKiroにしてもらう

- Claude Codeにそちらを元に実装してもらう

- バグ修正やコメントの最適化など、影響が独立していそうなものはClaude CodeかKiroを並列して走らせる

という使い方がそれぞれの長所を生かしていて良いのではないかと思いました。

まだそこまで大規模開発にはなっていないので、GitHubのプルリクとかを作成してClaude Codeを並列で動かすとかはしてないです。

一つのプロジェクトに対して並列で動かして、アナログな力技で手動マージ的なことをしていますが、それでもCursor + ChatGPTとかの時代と比べるとかなり作業効率は上がりました。もっと早くこの二つのツール使っておけば良かった…

ただし、割と初期の段階でしっかりとした構造決定や方針を立てていないとどちらも保守性とかを度外視したゴミコードを書くので、それはきちんとしないといけないなと思いました。

あと、LLMは運ゲーなところがあるので、どうしても直せないバグとかに出会ったらモデルを変えるか会話をリセットして再起動すると良いということに気付きました。

終わりに:ITエンジニアに終わりは来るのか?

という感じで、初めて高速バイブコーディングをしてみた感想でした。

すごい時代が来たなと思いました。もう数週間単位で常識が入れ替わっている速度でAIが進化しているので、1~2年以内に全部のコードをAIが書く時代が来てもおかしくないんじゃないでしょうか。下手したらそれよりも早いかも。

ただ、先述のように、見た目は正しくても裏側ですごく非効率なコードを書いたりもする(私のプロンプトが悪いんだと思うけど)ので、2025年7月現在では使いこなすのにITの知識が不要かと言われるとそうではない気もします。

ただ、日本語の指示だけで大枠が完成してしまうと言うのはヤバいなと思いました。

それでITエンジニアが失業するかしないかはちょっと読めなさすぎるんですが、

- そういう考えても仕方がないことは未来の自分に任せようと思った

- よく考えたら、そもそもAIに仕事を取られるリスクは大体の職種に存在している

- 私は別にプログラミング以外も色々できるので、多分何かしらの方法で生活はできるだろうと思った

ので、まあそしたらその時考えればいいか、と言う楽観的な結論(現実逃避とか言わない)に落ち着きました。めでたしめでたし。