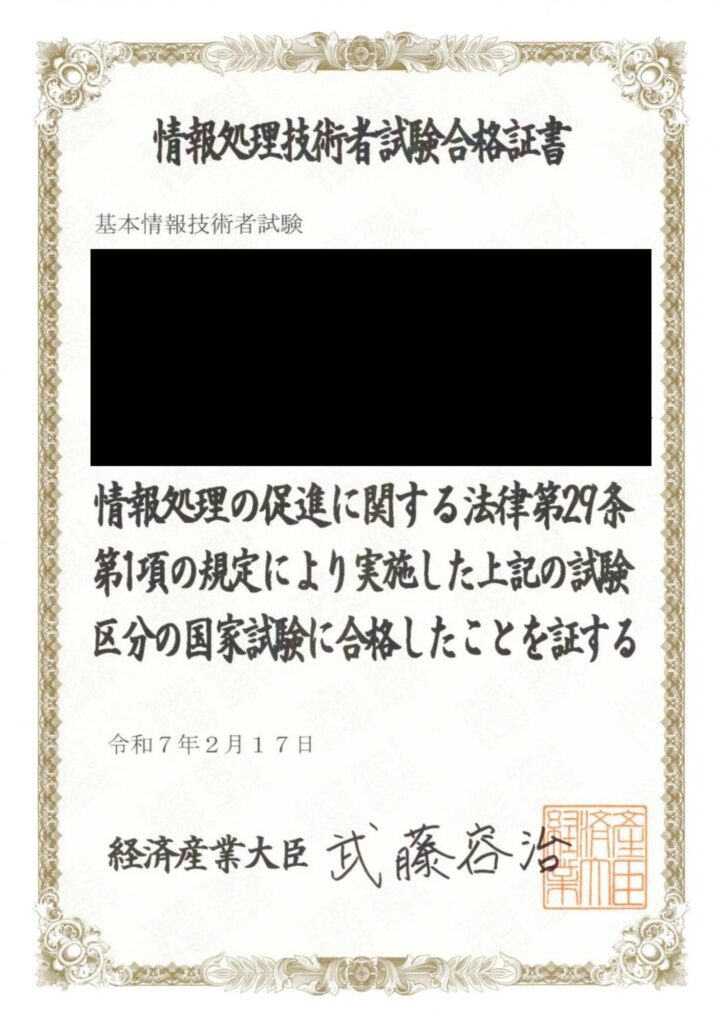

2025年1月に、基本情報技術者試験(シラバス9.0)を受験して、無事に合格することができました!

勉強した時間は合計30時間くらいでしたが、科目A・科目Bともに正答率85%前後と、割と余裕をもって合格することができました!

合計の勉強時間も加味すると、なかなか短い時間で効率的に合格することができたんじゃないかと思っています。

そのため、今回は

- 使用した教材

- 私が実践した勉強法

- 試験を受ける際の戦略、テクニック

などをお伝えしようと思います!試験まで時間がない人にもおすすめです!

受験の動機と私の事前知識量

お前誰やねんという方もいると思うので簡単に自己紹介をしておくと、私は普段マレーシアの大学の情報学部に通っている学生です。

たまたま日本に休みで帰った時に、興味本位で基本情報技術者試験(以下、基本情報)を取ってみることにしました。

もともとはITパスポート(以下、iパス)だけ取ればいいかと思っていたのですが、思ったよりもiパスが簡単だったので「このままの勢いで基本情報技術者試験も取っちゃおう」とダブル受験を決意しました。

結局、家の近くの受験会場の都合で「基本情報を受けた1日後にiパスを受ける」とかいう意味不明なダブル受験の日程になりました。

ただ、情報系の学生とはいえ学部に入ったのは半年前なので、まだそこまで知識的にアドバンテージがあるわけではなかったと思います。

基本情報技術者試験を受験しようと決意した段階では、iパスの過去問を5~7年分ほど解いた経験があり、iパスだと総合で正答率85~90%の得点率を出せるといった感じの知識量でした。

合格に必要な時間の目安

どれくらいで合格できる?

基本情報に知識ゼロの人が合格するために必要な勉強時間は、一般的に200時間程度とされています。

ITの知識がある場合(情報系の学生やITパスポートをかじったことがある人)の場合は50~150時間程度程度らしいです。かなり人によってブレがあるみたいですね。

私の場合はITパスポートにかなり余裕をもって(得点率85%前後)合格できる知識量が事前にあったため、勉強時間は30時間ほどでした。

iパスと基本情報は試験範囲がかなり被っているため、IT初心者の人はまずiパスからやるのが良いでしょう。

ただ、結果として基本情報も科目A・Bともに正答率85%とかなり余裕でパスできたので、合格だけが目標ならもう少し少ない勉強時間でもいけるかとは思います。

iパスに対する私の勉強時間は20~25時間ほどです。もし知識ゼロから基本情報の対策を始める方は、そちらの時間を足して見積もると良いかと思います。

タイトルでは「30時間で受かる」としましたが、もちろん集中してやった場合の30時間です。当然これより少ない勉強時間で合格することができる人もいるかと思いますが、「余裕をもって確実に合格できる」という意味で30時間を設定しました。

おすすめは短期間にガッと詰め込むことですので、3連休などに10時間勉強DAYなどを設定するのが良いかと思います。

基本情報技術者試験に対する適性

本題に入る前に大事な話をしておくと、基本情報技術者試験はかなり人を選ぶ資格だと思います。

iパスはただの用語の暗記で合格できる試験でしたが、基本情報に関しては割とその人の適性とかセンスによって勉強時間が左右されると思います。

科目Aに関しても、問われる知識量が増えるのは元より、色々自分で考えて回答することが増えます。

科目Bについては、アルゴリズムの問題は向き不向きが人によってかなり分かれますし、情報セキュリティに関しては国語の文章読解力によって感じる難易度差が激しいでしょう。

要するに、iパスのように 勉強したからと言って誰でも簡単に合格できる試験ではなく、人によっては勉強しても勉強してもなかなか上手く得点できない場合があるということです。

科目A・Bともに60%以上(半分ちょっと)の得点率であれば合格できるため合格自体は勉強を重ねれば誰でもできると思いますが、サクっと合格できる人もいればメチャクチャ時間がかかる人もいると思います。

私は比較的こういった試験が得意だったタイプなので30時間で合格できましたが、そういう事情で誰でも30時間で合格することができるかと言われると正直微妙だと思います。

というのも、私は科目Bに関してはそこまで対策をしていない(ノリでいけてしまった)ため、かなりの勉強時間が削減できているのだと思います。

というわけで、30時間での合格を保証することは必ずしもできるわけではありません。が、勉強方法自体は参考になると思います。

基本情報技術者試験の難易度感

科目A

知識量としては、iパス全体の1.5倍くらいのイメージです。

iパスが用語のぼんやりとした意味(ニュアンス)を聞かれる試験だとしたら、基本情報はそこからさらに一歩踏み込んだ知識(具体的な使用例や特徴など)が要求されます。

ただ、基本的には用語の意味を理解して答えるだけの科目ですので、天才的な思考力だったりは不要です。努力すればその分だけ伸びます。

計算問題の難しさはiパスよりも若干上がりますが、用語の意味をきちんと理解する or 問題演習を繰り返すことができれば解き方はマスターできるので問題ありません。

科目B

ここが一番の山場です。

主にアルゴリズムの問題16問+情報セキュリティの問題4問から構成されます。

アルゴリズムの問題に関しては、結局トレースができるかどうかですべて決まります。

私の場合は特に練習をしなくても一行一行のプログラムを追っていけば変数の変化を追うことができたため、こちらは1, 2年分ほど過去問を解けば8割以上の正答率には持っていくことができました。

ただ、それが苦手な人はかなりの時間を費やさないといけないようなので、ここが勉強時間を分けるポイントだと思います。

情報セキュリティの問題についてですが、これはただの国語の問題です。

科目Aで培った用語の意味に対する知識があれば、しっかり文章を読めば普通に回答できます。私の場合はこれが得意だったため、科目Aの勉強をした直後にこちらの問題を解いてもほぼミスがない感じでした。

ただ、そういう文章の要点を読解するのが苦手な人は、こちらもコツを掴むのに時間がかかると思います。

合格する上で一番大事なこと

合格する上で一番大切なことは、「とりあえず試験に申し込んでしまう」ということです。

1か月かけて勉強して確実に合格しようとか、そういうチンタラしたことを考えていると効率が悪くて(というかダラダラしてしまうので)もったいないです。

なので、今すぐ自分の予定を確認して、30時間余裕をもって確保できそうだなと思ったその次の受験日に申し込んでしまいましょう。

人間、為せば成るのです。いったん受験料を払ってしまえば、よっぽどの人でない限りは焦りに駆られて高いパフォーマンスで勉強することができると思います。

大体の人は家の近くにCBT(パソコン)で簿記を受けられる会場があるかと思います。CBT方式なら紙の試験と違って毎週試験を受けられるので、思い立ったらすぐに受験することができます。

合格するのに必要な教材

使用する教材についてですが、テキスト+解説付き過去問題集の2冊でOKです。

ITパスポートの際はITパスポート過去問道場というオンラインの無料過去問演習サイトを使いましたが、基本情報の場合は以下の理由で不要です。

- 画面で解説を見るのだと分かりづらい(特に科目B)

- そのため、解説が丁寧な過去問題集を買った方が良い

- iパスと違って量より質という感じなので、問題集に掲載されている4年分程度の過去問で十分

もし問題演習が足りない!という方は使ってみても良いかとは思います。基本情報版のサイトはこちらです。

会員登録をすれば無料で過去問の年代・分野別演習が可能で、回答履歴も残るという優れものです。

まずテキストについてですが、以下のどれかが良いと思います。

大体どこのサイトでもこれらが推奨されているので、この中からデザインが気に入るものを選べば良いでしょう。

テキストについては、必ず最新版のものを買うようにしましょう。ITパスポートのシラバスは頻繁に改訂されているためです。私が受験した時はシラバス9.0でした。

私は令和07年 イメージ&クレバー方式でよくわかる かやのき先生の基本情報技術者教室を使いました。

かやのき先生の本かキタミ式の本がデザインで気に入ったためどちらにしようか迷っていたのですが、キタミ式はイラストが多めだったため学習効率が悪い(or 内容が浅い)んじゃないかと判断したためです。

ちなみに、クレバー方式って何だよと思いましたが、「○○とくれば△△」みたいな覚えるのに便利なフレーズ(便利なのかも分からない)が本文中に載っているだけで、別に画期的な学習方法でもなんでもありません笑。

以下、この本を使用する前提で話を進めていきます。ただ、どの本も構成はそう変わらないので、他の本を持っていたとしても勉強法の説明に支障はありません。

過去問題集についてはこちらを使います。

1000円ちょっとなのでそこまで値段もしませんし、非常に丁寧な解説とともに4年分の過去問が付いています。

- 過去の問題・解説PDF(新制度試験:2回分/旧制度試験:22回分)

- 問題演習Webアプリ「DEKIDAS-WEB」

- 重要・頻出用語集

などの付録も付いています(私は使ったことがありませんが)。こちらを買っておけば間違いないでしょう。

もし科目Bに不安があるという人は👇の本も買っていいと思いますが、正直テキスト+過去問で十分な気はします。私は結局使いませんでした。

現在はYouTube動画での対策もできるようですが、動画だけだと網羅量が足りないと思いますし、なにより学習に時間がかかります。理解度も個人的には紙のほうが上がると思いますので、テキストを購入しましょう。

そういう動画は、分からないところがあった時にピンポイントで活用するほうが効率的です。

ほぼ同じような内容ですが、こちらの記事でも本セクションの内容を解説しています。

最短合格のための勉強法を紹介!

ここから、私が行った勉強法を解説していきます。30時間の内訳はこんな感じ👇

- まずはテキストを1周:10時間

- 過去問2年分を解く:5時間

- テキストをもう1周:5時間

- 過去問をもう一度2年分解く:2.5時間

- 追加で過去問を2年分(合計4年分):7.5時間

まずはざっと知識をインプットして、問題演習を通してそれを定着させていく作戦です。大体どの試験でも有効な勉強法ですね。

また、完璧を目指し過ぎないことも大切です。この試験は正答率60%以上(各分野最低30%~)を取れば受ける試験です。理解できない箇所にはこだわらず、理解を捨てても(学習としてはどうかと思うが)十分合格はできます。

まずはテキストをざっと1周してしまいましょう。こういう試験では、とりあえず全体像を把握することが大切です。

「ふ~ん、そういう用語があるんだ」くらいの雑さで良いので、ここはテンポよくいきましょう。理解度50%くらいを目指して頑張りましょう。

途中「何言ってんだコイツ」と思う部分もあるかもしれませんが、最初はそんなものなので大丈夫。とりあえず分からなくても1周読み終えましょう。

また、テキスト付属の問題集もやるようにしましょう。

ちなみに、普通の資格だったら「最初に過去問をやってみて内容とゴールを把握するべし」というのが私のモットーなのですが、今回に関しては過去問は見なくて良いです。

というのも、専門用語が多すぎたりして初見だとそこそこに意味不明だったので、知識が足りない人間が見ても「何言ってんだコイツ(問われていることがそもそも理解できない)」となって、時間の無駄だからです。

先ほど購入した過去問題集を使います。本来の試験時間は

- 科目A:90分

- 科目B:100分

ですが、分からないところがあってもいいのでテキトーに2時間で1年分を回答できるくらいの速度(雑さ)でやればいいと思います。

そして、間違えた問題についてはすぐに解説文を読みます。完璧にではなくても良いので「なんとなくそういう理屈でこれが正解なのね~」くらいのテンションで。

もうこの段階で明らかに自信を持って回答できる問題は今後解かなくて良いので、チェックなりなんなりして見分けがつくようにおきましょう。ITパスポートの知識だけで解ける問題もあると思うので。

もし解説文を読んでも全く理解できない部分があれば、適宜テキストの該当ページに戻って確認するようにしましょう。

Ray

Ray動画よりはテキストのほうが効率が良いので、どうしてもイメージがつかないところだけ適宜動画を活用しよう。

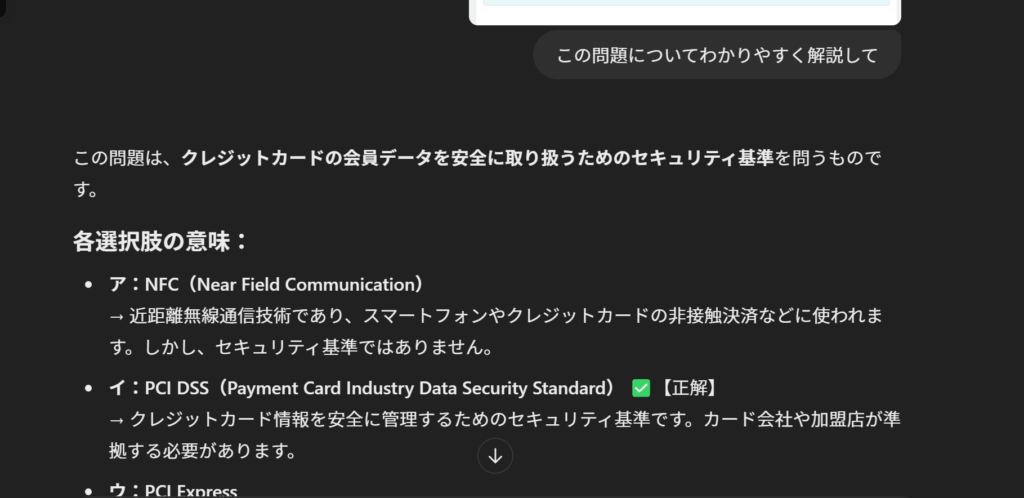

それでも理解できない場合は、こちらの方のYouTubeチャンネルが非常に分かりやすかったので、そちらで視覚的に確認。もしくはChatGPTに過去問のスクショを貼って「この問題について教えて」「○○という用語について解説」などと指示します。

これを2回分繰り返します。大事なのは、過去問の別の選択肢の解説文まで読み込んで、なぜそれがダメなのか、正解なのかを理解することです。

この段階では私は科目Aはギリ6~7割、科目Bは8~9割程度の得点率でした。

この段階でもう既に正答率が8割超が余裕だわ~という人は、ここで勉強をやめても良いでしょう。試験当日まで時間を空けすぎると短期記憶が失われる可能性はありますが、多分受かります。

その次は、テキストを丁寧に読み込みながらもう1周してみましょう。2周目は、できる限り用語の意味や計算方法を理解してやるぞ!という意気込みで丁寧に読みましょう。

2回同じことを読むと、どういうわけかスッと頭に内容が入ってきて、理解度が70%~80%くらいになります。

とは言ってもまだまだ理解できないところもあるかと思いますが、再度問題演習で補えば大丈夫です。

また、テキスト付属の問題集もやるようにしましょう。

先ほどの過去問をもう一度解きましょう。今度は2回目なので、かなり早く解けるようになっていると思います。

今度は全部の問題…とは言わないまでも、かなりの問題に自信をもって正解できるようになっているはずです!

1回目に解いたときに明らかに自信を持って正解できていたような問題は飛ばしてOKです。

ただ、これだけだと若干不安がある人もいると思いますので、そういう人は問題集の残りの2年分も解いてみましょう。

こちらは時間を測って本番と同じような形式や集中力でやるのが良いと思います。最後の力試しという感じです。

もしどうしてもわからない問題があればチェックを付けておいて、後日解きなおしてみるのが良いでしょう。

ここまでやれば、ほぼ合格に近い実力も身についているかと思います。

私はこの段階では科目AもBも8~9割前後くらいの得点率でしたが、実際の試験当日ではどちらも85%ほどでした。

ITパスポート以上に基本情報技術者試験は量より質が大事だと思います。

暇だったので(心配性なのもあって)基本情報技術者試験ドットコムで300問ちょっと科目Aのみ解きました。ですが、問題集の4年分以上やっても特に正答率は変わらなかったので、こちらはやる必要はないと思います。

大事なのは、過去問の別の選択肢の解説文まで読み込んで、なぜそれがダメなのか、正解なのかを理解することです。

テストの時間配分とか戦略とか

テストでの時間配分

科目A

科目Aでは、特に時間配分を気にする必要はありません。

というのも、60問の4択問題が出てきて制限時間が90分というのは、どう考えても時間に余裕がありすぎるからです。見直し2回くらいできます。

ですので、科目Aの時間についてはあまり意識をしなくてよいでしょう。ただし、どうしても分からない問題があったら、それを飛ばすというのは大事だと思います。

科目B

科目Bでは、3~4分考えても全く分からない問題があったらすぐに飛ばすということを意識しましょう。なかなかに時間がキツいところなので。

100分間の中で20問を解くわけなので、1問あたり5分で解けばよいということになりますが、3~4分考えても全く分からない問題であれば、他の問題の正答率を上げるほうが得策です。

もし5分経った時点で「あと1分時間があれば分かるのに!」という感じであればまあ解いてしまっても良いでしょう。

というのも、この試験は6割取れば受かるのです。8問は捨て問にしても残りを確実にすれば良いのです。1問に固執する必要はありません。

また、どうしても解けない問題があったら諦めても良いかもしれません。というのも、もしかするとそれがダミー問題な可能性もあるからです。

また、基本情報にはダミー問題も含まれています。科目Bでは20問出題されますが、そのうち2~3問程度は採点対象外の「ダミー問題」らしいです。

ダミー問題は、今後の試験問題作成のためのデータ収集や問題の難易度分析に使用されるようです。

また、過去問をやってみれば分かるのですが、最後の情報セキュリティの4問に関しては、問題文を全部読まなくても要所(最後のほう)だけ読めば選択肢から答えが分かる場合もあります。

時間がない場合はこちらのテクニックを使いましょう。

というわけで、できない問題があっても良いので、気楽にサクサク進めることを重視して科目Bは受けましょうということです。

勉強のテクニック

一番大事なことは、完璧を目指し過ぎないことです。

この試験は科目A・Bともに正答率60%以上を取れば受ける試験です。理解できない箇所にはこだわらず、理解を捨てても(学習としてはどうかと思うが)十分合格はできます。

ですので、もし勉強の途中(もしくは試験本番)にどうしても覚えられない、理解できない部分が多少あったとしたら、そちらは捨てて先に進んでしまいましょう。

というか、特に科目A についてはすべて4択問題なので、多少曖昧なところがあってもいい感じに正解できます。

選択肢の英単語や日本語のキーワードからある程度正解っぽいものを推測できる、ただの国語の問題みたいな要素も大きいので、そこまで心配しなくても良いと思います。

暗記のコツ

語呂合わせ&ストーリーで覚える

特にアルファベットのものに有効です。例えば

というものがあった時に、RPA=ラッパと無理やり名付けて、「決まった音楽を決まった時間にラッパで吹くような定型的な作業ならロボットにできるよね」と無理やりストーリーを使って覚えました。

この時、ラッパを吹くロボットを頭にイメージしながら覚えましょう。そうすれば印象が強く残って忘れにくくなります。

問題にPRAが出てくるときは「定型的な作業」というのがキーワードになるので、キーワードを連想させるようなストーリーが大事です。

また、こういうものがあった時。第二種の誤りとどっちがどっちか分からなくなりますよね。

この場合、帰無仮説(きむかせつ)をキムとして、キム→金正恩第一書記としました。

北朝鮮では金正恩第一書記の言うことはいつも正しいこととされるので、その正しいキムさんの仮説を棄却してしまうこと→第一種の誤りは正しい帰無仮説を棄却として覚えました。

英単語の意味から推測する

SCMとかCRMとか、ITパスポートにはそういう紛らわしい英単語がたくさん出てきます。ですが、これらも元をたどれば英単語の略称で、意味があるものです。

無理に変な語呂で覚えようとするより、本来の意味から逆算して覚えたほうが本質的な学習になります。

例えば、

としっかり覚えておけば、Supply Chain Management(SCM)なんかと意味を間違えるわけがありませんし、「顧客」「関係」などのキーワードが日本語で出てきた際も選択肢をそこから絞り込めます。

それができないから困ってんだよ!という人は大人しく語呂で覚えておく方が良いでしょう。

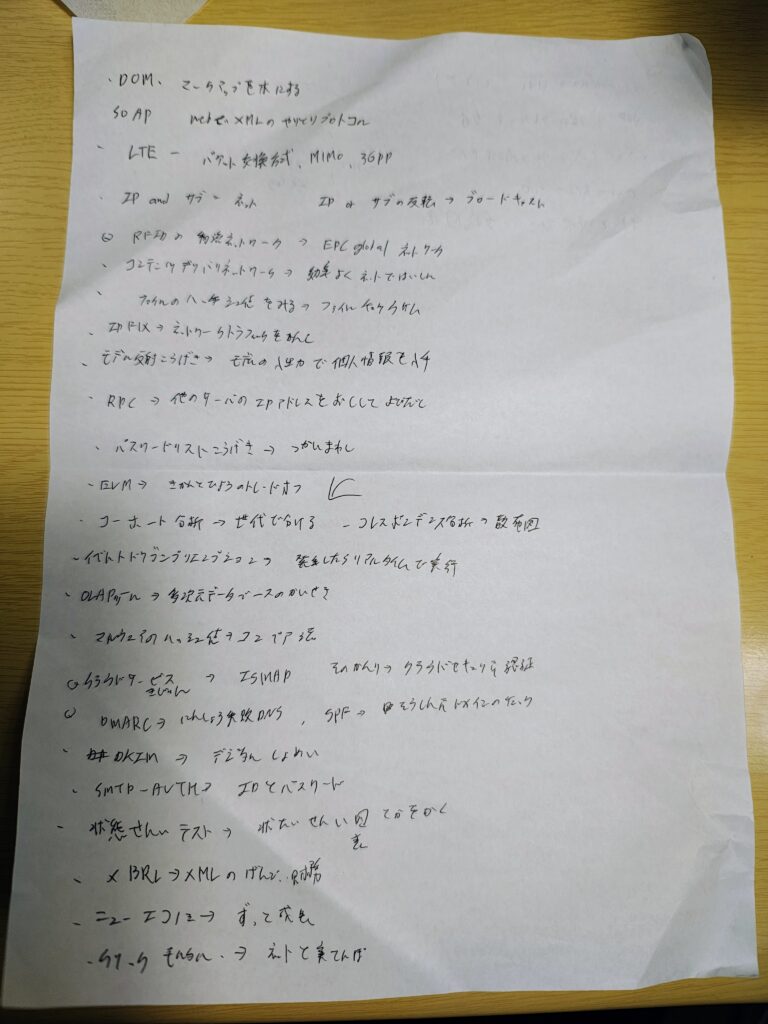

Notionや紙にメモする

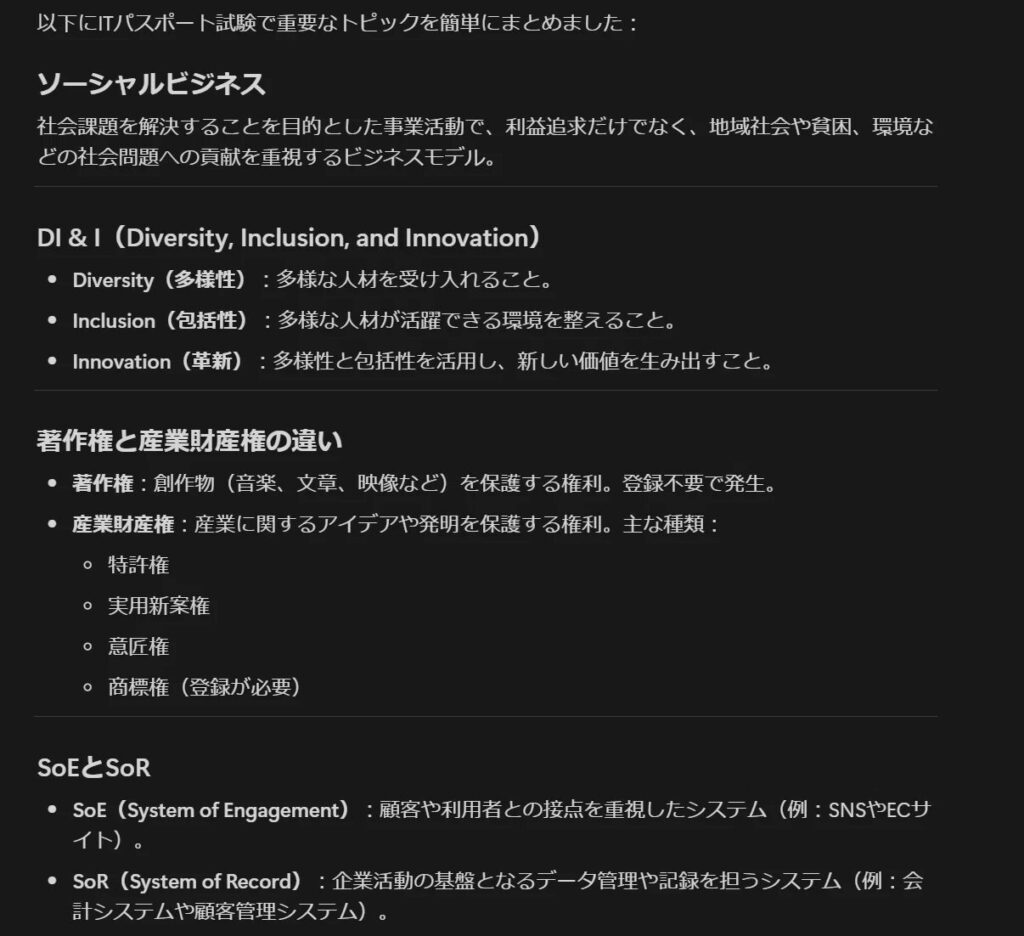

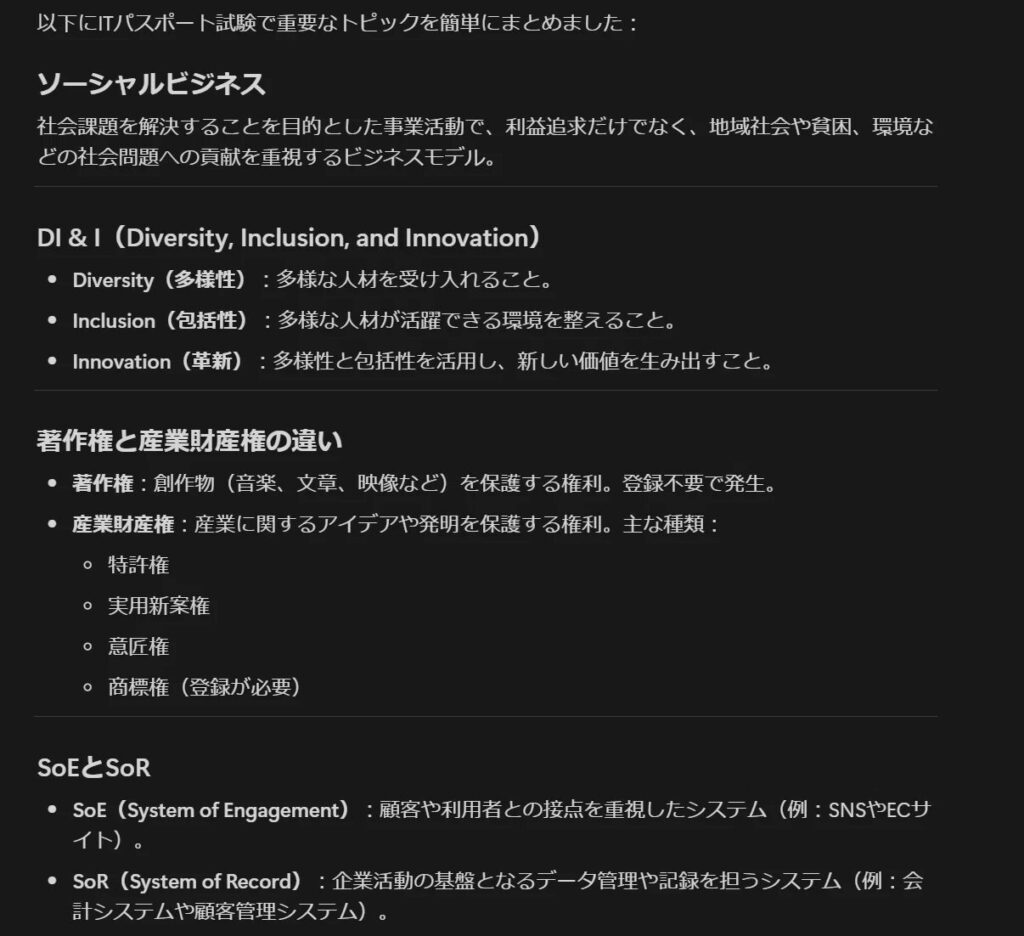

ChatGPTに分からない単語を列挙して入力してそれを解説してもらう、という方法を先ほど書きました。

ただ、それをNotionなどにコピペして大事なポイントだけをまとめたノートを作るのもいいと思います。これなら作るのに時間もかからないし。

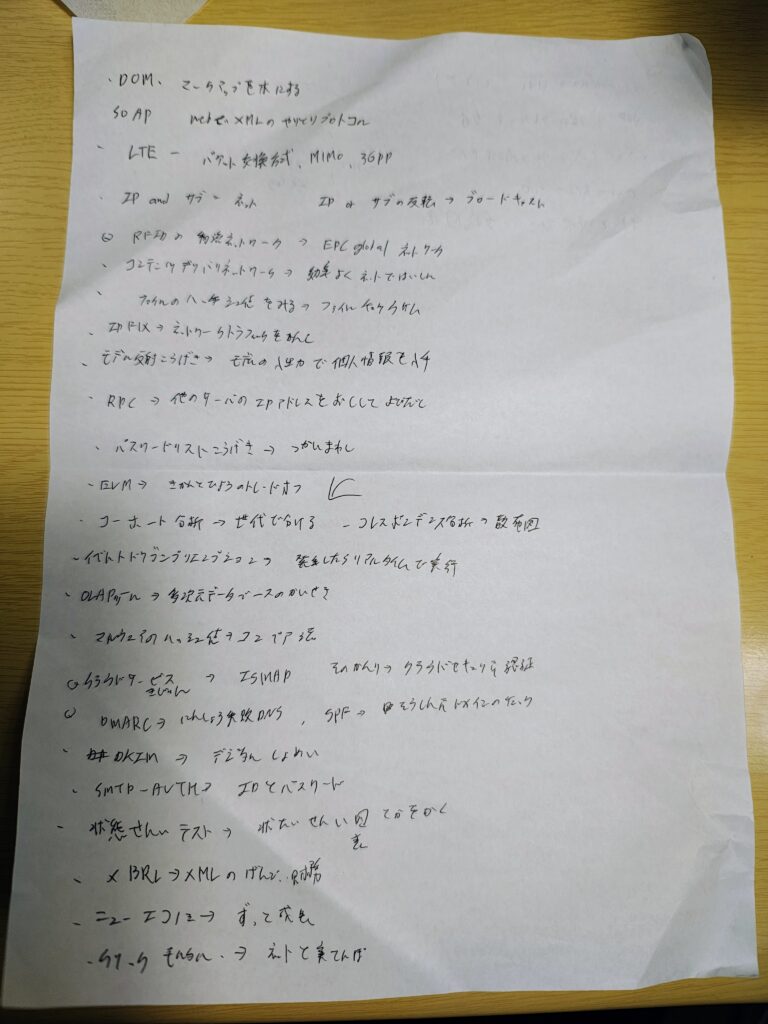

ただ、私はデジタルが嫌いなのと紙のほうがバスなどのスキマ時間にサっと取り出せて勉強しやすいので、一枚の紙にどうしても覚えられない用語などをまとめて、試験の前まで確認したりしていました。

てか、普通に紙のほうが記憶に残るから良くないですか?

終わりに

というわけで、今回は基本情報技術者試験に30時間で余裕をもって合格した際の勉強法を紹介しました。

30時間と言ってもITパスポートの勉強の時間は省いていますが、それを加味してもなかなか効率的に合格することができたんじゃないかと思います。みなさんも試験頑張ってください!

ちなみに、この次は応用情報技術者試験を受けようかと思ったんですが、大学の休みの関係で試験の日程で日本に戻れず、物理的に受験できないことが判明しているので、在学中の取得は諦めることにしました。代わりにAWSでも受けようと思います笑。