以前、YouTubeチャンネルのほうにこんな動画を投稿したことがあります。

市販の楽譜やネットで購入できる楽譜を使ったことがある人なら、一度は「この楽譜、間違ってる?」と思ったことがあるのではないでしょうか?

そうでなくても、市販楽譜に絶対の信頼を置いている人もいるかもしれませんが、実は市販されている楽譜には意外とミスがあります。

今回は、楽譜のミスの具体例やその原因、そして「どの楽譜なら信頼できるのか?」について詳しく解説していきます。

Ray

Ray普段はYouTubeで耳コピ動画を投稿しているので、ぜひ見てみてください!

市販の楽譜には意外とミスがあるよって話

J-POPが採譜され、楽譜が書店などで売られるようになったのは最近のことで、まだまだクラシックとは状況が異なります。

私自身、趣味で耳コピをしたりオーダーメイド楽譜の作成の依頼を受けたりしていますが、本屋さんにおいてあるような楽譜にもかなりミスがあったりするなと思っています。

そういった楽譜は音大生のバイトが耳コピで採譜している(音大生の耳を軽視しているとかそういう意図はないです)、なんてこともザラにあります。経験豊富なプロが採譜した楽譜だけが書店に並んでいるわけではありません。

また、そもそも楽曲は数十~数百トラックの音源が重なって出力されているので、100%完璧に楽譜に書き起こすことは作曲者以外無理です。かく言う私だってミスはあると思います。

特にバンドスコアなどは採譜難易度が高いため、耳コピミスが多いです。

また、日本のカラオケの音源もアルバイトの方が作っていたりするようなのですが、よくよく聞いてみるとなんか音違くね?みたいなことはよくあります。

明確な採譜ミスとは言えなくても、出版社によってコードが若干違ったり(7thコードなどの複雑なもの)することも多いです。

また、プロが作成したものなら信頼度は高いですが、個人作成の楽譜にはミスが多いことも。採譜系のYouTuberだと、数万人規模の人でも結構雑な採譜だったりします。特定の個人がとかではなく、全体的にです。

楽譜によくあるミスの種類とその原因

売られている楽譜には、大きく分けて以下の3つの種類のミスがあります。

1. 音取り・リズムのミス

まずは音を取り間違えているミス。

速いテンポの曲や、調から外れた音が多用される楽曲では、耳で採譜する際に間違いが起こりやすいです。ただし、比較的明確なミスの種類なので、書店に売られているものであれば割と少ないです。

また、リズムのミスも多いです。ミスというよりは、歌の息継ぎの長さやフレージングの違いなどが原因で、公式楽譜でも細かい部分が異なることがあります。

本当は8分音符の長さで息継ぎをしようと思っていても、歌手も人間なので16分音符に聞こえる短さで息継ぎをしてしまう場合などもあります。そういった時、楽譜的な美しさを求めるか、実際の歌に忠実にするかで表記が変わることも。

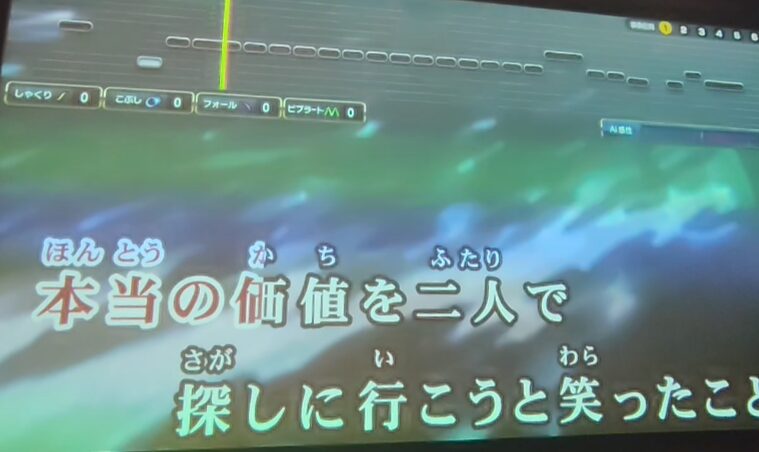

あとは、以下の写真のような感じで採譜の方法が異なることもあります。

日本語だと発音の区切りが曖昧だったりするため、こういったミスが起こります。私の場合は、原曲と重ね合わせて聞いて違和感がないほうを選択して採譜しています。

2. コードのミス

本当は

C → E7 → Am7

なのにも関わらず、

C → E → Am7

などと採譜してしまう例です。

ギターやベースだけでコードをざっくり判断してしまうと、7thやテンションの音を聞き漏らしてしまうことが多くなります。あとはU- フレットさんなどのコードを掲載しているサイトだと、そういった音はよく省かれます(簡略化しているだけかも)。

あとは、よくあるパターンを派生させたコード進行だと、経験に引っ張られて間違えてしまうことがあります。

例えば、これは「王道進行(F → G → Em → Am)」に違いない!という先入観のまま耳コピをすると、「F → G/F → Em → Am」などを聞き間違えることもあります。

特に難易度の高い楽曲では、書店の楽譜でも「コードなんか違くね?」みたいなことがあります。ネット上のコードが載っているサイトなら猶更ミスが多いので、コードに関しては公式楽譜を確認するのが一番です。

3. 記譜法のミス

- 音符の表記ミス

例:低音部記号で8va(1オクターブ上げる記号)が使われているなど、ルール上明らかにおかしな記譜がされていることもあります。 - 休符の使い方の間違い

例:4拍子の楽曲で、符点二分休符を使うべきでない部分に使ってしまう、拍の頭に来るべき休符が間違った位置にある、など。

特に個人が作成してネット販売をしている楽譜だとこういうミスが多いです。記譜法をしっかり教えている音楽教室などは珍しいので、みんな感覚でやっているためだと思います。

こうしたミスを避けるためには、記譜ルールを学ぶことが重要。楽譜の書き方に関する参考書として、『エッセンシャル・ディクショナリー 楽典・楽譜の書き方』などがおすすめです。

信頼できる楽譜の選び方

楽譜のミスについてですが、今のところは人間が採譜している楽譜が多いと思いますので、ヒューマンエラーが出てきてしまうのは仕方がないと思います。

なんなら、音楽を作っている側も人間なので「揺れ」がありますし、そもそもそれは楽譜のミスなのではなく採譜者があえてそういうアレンジにしているだけかもしれません。

ただ、そうはいってもなるべく信頼できる楽譜を入手したいもの。

そんなときは、この順番に信用をするとよいと思います。

- 公式楽譜:記譜法の観点から見た表記の仕方以外は最も信頼度が高い。とはいっても完璧ではないので注意。

- 大手音楽会社出版の楽譜:ヤマハなどからの出版物は信頼性が高い。

- 書店で販売されている楽譜:書店に置いてあるものはある程度の信頼性がある。

- ネット上の楽譜(プロ作成):ぷりんと楽譜などの楽譜はプロ作成のことが多い。

- 個人制作の楽譜:YouTubeのチャンネル登録者が万人単位の人でも採譜ミスはあるので、信頼度は低い。ただ、ピアノソロなどでは採譜者によってアレンジの幅があって面白い。

まとめ

楽譜はあくまで音楽を形にするためのツールであり、完全な正解があるわけではありません。もちろん、できるだけ正確な楽譜を使うことは大切ですが、それだけが音楽の本質ではないのも事実です。

実際の演奏では、表現の幅やアレンジの自由度が大きな魅力になります。原曲に忠実であることが常に最良とは限らず、時には楽譜のミスや違いをきっかけに新しい解釈が生まれることもあります。

大切なのは、楽譜を一つの指標として活用しながらも自分の耳や感覚を信じて音楽と向き合うこと。最終的に、自分が納得できる「いい音楽」を奏でることが何よりも重要なのではないでしょうか。

普段はYouTubeで耳コピ動画を投稿しているので、ぜひ見てみてください!