2025年2月に日商簿記3級を受験して、無事に合格することができました!

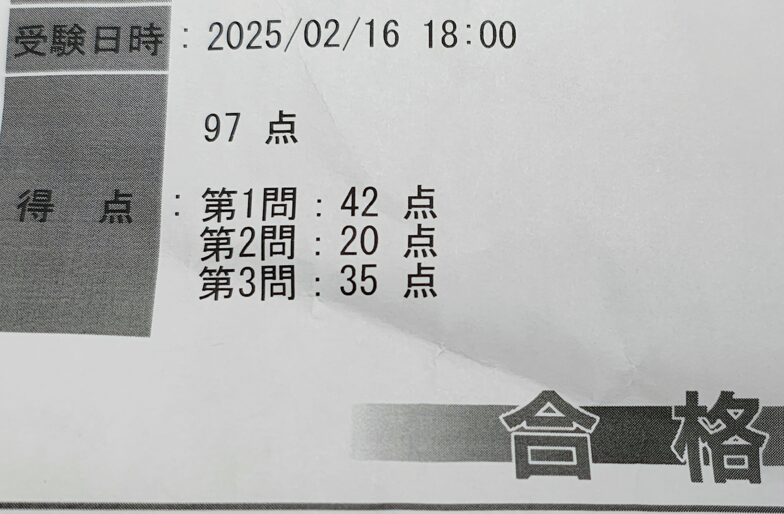

会計のことを一切知らない知識ゼロの状態から始めましたが、勉強した時間は合計25時間くらい。合格できるかな~と不安でしたが、結果はなんと1問ミスの97点。テキスト1冊だけを使ってほぼ満点合格(第1問で1問ミス)。

スコアレポート👇

日商簿記3級(以下、簿記3級)は他のITパスポートや基本情報技術者試験と違ってちょっと合格にコツがいるというか、クセの強い資格だなと思いました。

そのため、今回は

- 使用した教材

- 私が実践した勉強法

- 試験を受ける際の戦略、テクニック

などをお伝えしようと思います!試験まで時間がない人にもおすすめです!

勉強法の解説がメインなので、本記事では日商簿記3級に関する説明は省きます。

お前誰やねんという方もいると思うので簡単に自己紹介をしておくと、私は普段マレーシアの大学の情報学部に通っている学生です。

たまたま日本に休みで帰った時に、面白そう~と思って簿記3級を受けてみることにしました。簿記の事前知識は全くありません。

合格に必要な時間の目安

インターネット上で調べてみると、知識ゼロの人間が簿記3級に合格するには約100時間ほど必要だと書かれていますが、こういうネットの情報は必要時間の見積もりを買い被って書かれていることがほとんどなので、真に受けなくていいと思います。

個人差はあるでしょうが、個人的には25時間あれば合格レベルまで持っていける試験だと思っています。私はそれくらいでほぼ満点(1問ミス)の状態まで持っていけましたし、合格だけなら7割以上でOKなのでそれを加味すれば余裕かと思います。

タイトルでは「3日で受かる」としましたが、(集中してやったとして)1日8時間の換算で3日で受かるだろうと考えてこうしました。

私は西日本一周旅行の最中にバスの中で参考書を読んで対策していたので、実質の勉強時間の合計が25時間くらいだったというだけです。もし週末だけしか時間が取れない人は土日で8時間ずつ確保できるとして2週間、夏休みなどの人は直前の3日をフルで使えばよいでしょう。

要するに、合計で25時間ほどの時間が確保できれば良いということです。

合格する上で一番大事なこと

合格する上で一番大切なことは、「とりあえず試験に申し込んでしまう」ということです。

1か月かけて勉強して確実に合格しようとか、そういうチンタラしたことを考えていると効率が悪くて(というかダラダラしてしまうので)もったいないです。

なので、今すぐ自分の予定を確認して、25時間余裕をもって確保できそうだなと思ったその次の受験日に申し込んでしまいましょう。

人間、為せば成るのです。いったん受験料を払ってしまえば、よっぽどの人でない限りは焦りに駆られて高いパフォーマンスで勉強することができると思います。

大体の人は家の近くにCBT(パソコン)で簿記を受けられる会場があるかと思います。CBT方式なら紙の試験と違って毎週試験を受けられるので、思い立ったらすぐに受験することができます。

合格するのに必要な教材

テキストは1冊だけ買えばOK

教材はぶっちゃけなんでも良いです。知識のレクチャー+章末問題などが付いているタイプのテキストが1冊あれば十分で、余計な問題集とかは不要だと思います。

日商簿記3級の合格率は概ね40~50%ほどらしいです。ただ、中にはテキトーに受験している人もいるでしょうから、実質もうちょっと高いと思われます。しかも、ネットの大げさな情報だとしても100時間あれば受かる。

ここから何が分かるのかというと、簿記3級は大して難しい試験ではないということです。本当に難しい試験であればしっかりと対策を考える必要がありますが、こういう簡単な試験においては色々考えている時間が無駄です。

簿記3級はよっぽど変なことをしない限り、どういうルートでやっても受かる試験なのです。んで、どうしたら良いかと言うと、こういうのはネットの勉強法サイトをいくつか見てそこで評判が良い教材をテキトーに買っておけば良いのです。

厳密には後ほど問題演習も必要になりますが、ネット上に無料で転がっている教材で十分なので、購入するのはテキスト1冊でOKです。

おすすめの参考書

大体調べたところ、概ねどこのサイトでも以下の教材が評判が良かったです。

どれを使っても受かると思うので、本屋さんに出向くなりAmazonでサンプルを読むなりして、これらの中から一番デザインが気に入ったもの(見やすいなと感じたもの)を選びましょう。もちろん他に良いなと思うものがあればそれでOKです。

Ray

Ray簿記は割と参考書を1周するのがしんどいので、モチベが続きそうな見た目のものがいいです。

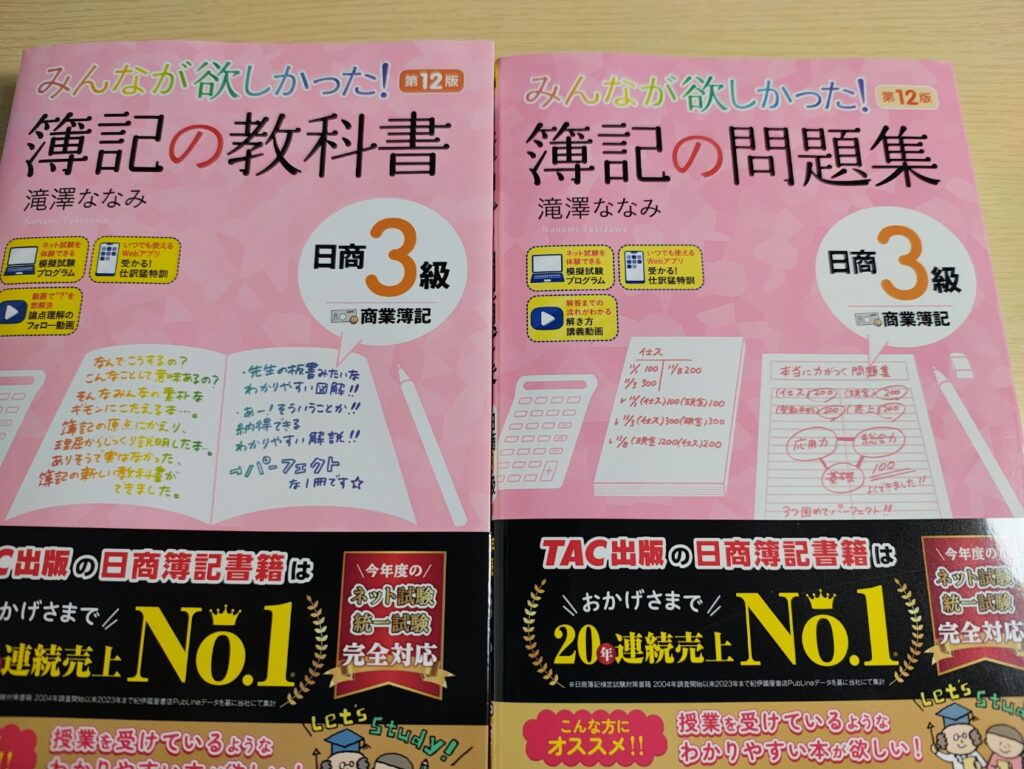

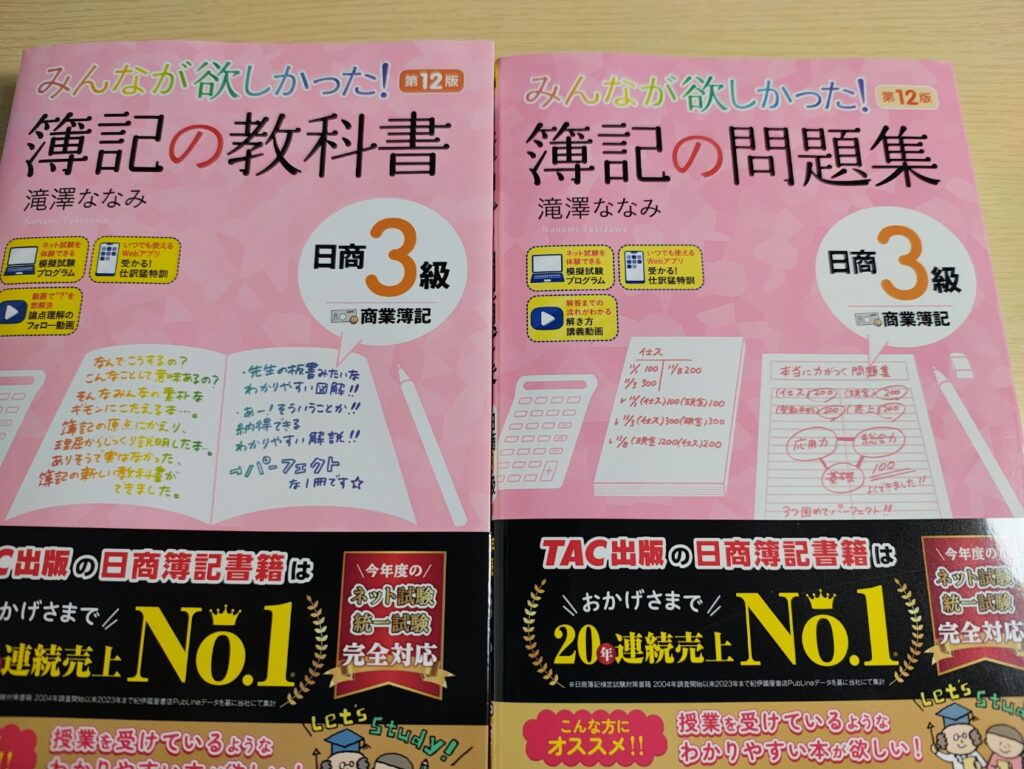

私はオールカラーなのが好きだったので、「みんなが欲しかった! 簿記の教科書」シリーズを買いました。

チキって参考書だけでなく問題集も買ってしまいましたが、結局最後まで問題集は使わなかったので、テキスト1冊あれば大丈夫だと思います。

私は「みんなが欲しかった! 簿記の教科書」シリーズを使ったので、それの構成で話を進めていきます。

とは言っても、大体のテキストが内容レクチャー+章末問題みたいな構成になっていると思うので、他の参考書を使っていても問題ありません。

最短合格のための勉強法を紹介!

ここから、私が行った勉強法を解説していきます。25時間の内訳はこんな感じ👇

- まずはざっとテキストを1周:8時間

- テキストを丁寧にもう1周:5時間

- サンプル問題を1周する:5時間

- もう一度サンプル問題を1周する:3時間

- 別の模擬試験を解いてみる:4時間

基本知識のインプットをして理解度70%くらいになったら、過去問演習で残りの怪しい部分を埋めていく作戦です。簿記の場合は過去問で「手を動かす」ことが大事だと思います。

簿記3級は仕訳のやり方と決算整理が理解できているかがすべてです。70%以上取れば合格とはいえ、一つ理解が欠けていると全部芋ずる式に間違いになる可能性も否めないので、理解を大切にしましょう。

まずはテキストをざっと1周してしまいましょう。こういう試験では、とりあえず全体像を把握することが大切です。

「ふ~ん、そういう用語があるんだ」くらいの雑さで良いので、ここはテンポよくいきましょう。理解度50%くらいを目指して頑張りましょう。

ちなみに、普通の資格だったら「最初に過去問をやってみて内容とゴールを把握するべし」というのが私のモットーなのですが、簿記に関しては過去問は見なくて良いです。

というのも、専門用語が多すぎ&表の見方が意味不明だったので、知識ゼロの人間が見ても「何言ってんだコイツ(問われていることがそもそも理解できない)」となって、時間の無駄だからです。

最初にテキストを1周しただけでは章末問題なんかには太刀打ちできず、場合によってはテキスト内に易しい例として載っている練習問題ですら「は?」となることもあると思います。

私もイライラしすぎて本をブチ破りそうになりましたが、最初はそんなものなので大丈夫。とりあえず分からなくても1周読み終えましょう。

その次は、テキストを丁寧に読み込みながらもう1周してみましょう。2周目は、できる限り用語の意味や計算方法を理解してやるぞ!という意気込みで丁寧に読みましょう。

「1周目で全然書いてある内容を理解してないのに大丈夫?」と思うかもしれませんが、大丈夫です。2回同じことを読むと、どういうわけかスッと頭に内容が入ってきて、理解度が70%くらいになります。

とは言ってもまだまだ理解できないところも多いと思いますが、それは後の問題演習で解決できるので大丈夫です。

この段階で、できれば章末問題も答えを映しながらで良いので解いてみるようにしましょう。どうしても分からなくて進めない!となるようであればやらなくてOK。

次に、過去問というかサンプル問題が商工会議所のサイトにいくつか転がっているので、まずはこちらを解きます。

こちらの問題だけ解いても解説がないので困りますが、桜田さんという方がYouTubeで解説をしてくださっているので、こちらを参考にしながら答え合わせをします。プレイリストに全部開設がまとまっています。

メチャクチャ分かりやすいし声も聴きやすい!

最初は「何これ?」状態だと思いますが、動画を見ながら手を動かして一緒に問題を解くくらいのイメージで良いと思います。

分からないところがあった場合、適宜桜田さんの講義動画を見るか、テキストの該当箇所に戻って理解をするようにします。

動画よりはテキストのほうが効率が良いので、どうしてもイメージがつかないところだけ適宜動画を活用しよう。

一部取り上げられていない問題もありますが、プレイリストの問題を全部解けば過去問2~3年分に相当します。

先ほどのプレイリストで取り上げられていた問題をもう1周します。なるべく間を開けずに、すぐやりましょう。

今度は動画を見ずに自力で8割くらいは得点できるように頑張ってやりましょう。2回目なので手もそこまで止まらないと思いますので、3時間くらいで一通り答え合わせまでいけると理想です。

繰り返しになりますが、分からないところがあった場合、適宜桜田さんの講義動画を見るか、テキストの該当箇所に戻って理解をするようにします。

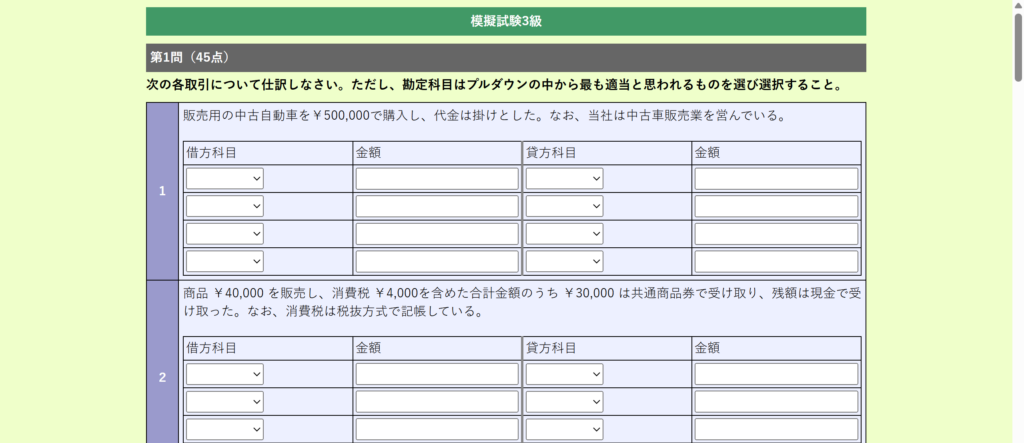

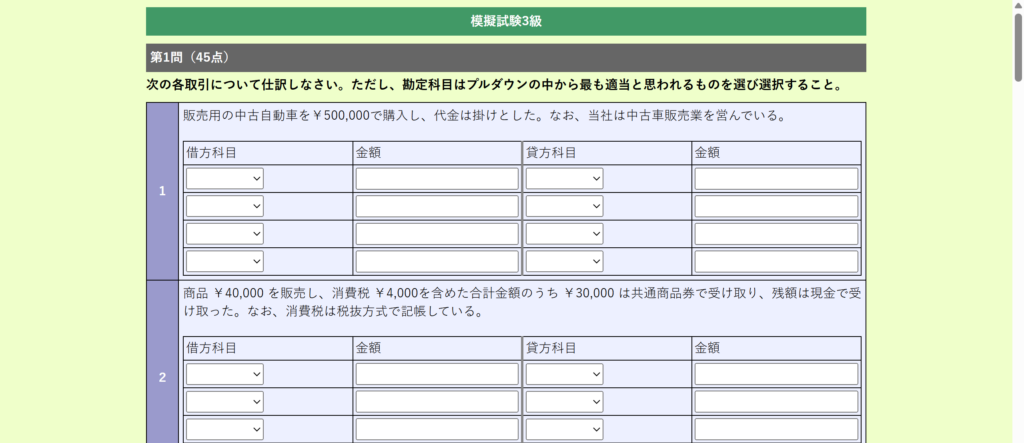

残りの4時間は、別の模擬試験を解いてみる時間にします。2, 3年分くらい解けばもう十分だと思います。

簿記3級の問題パターンは限られているので、この頃には手も慣れてきて、初見の問題でも1年分が40~50分で解けるようになっているはずです。

模擬試験は、

- 「みんなが欲しかった! 簿記の教科書」シリーズ付録の1年分のネット試験

- https://takizawananami-susume.jp/boki/question/

- https://inuboki.com/boki-moshi/

などで見つけられます。「簿記3級 模擬試験」と調べればいくらでもサンプルは出てきます。

割と入力ミスがあったりと操作が難しかったりするので、それに慣れるという意味でもネットの模擬試験にデジタルで取り組んでおくのは大切です(CBT受験の場合)。

ここまでやれば、ほぼ合格に近い実力も身についているかと思います。私はこの段階では9割強くらいの得点率だったので、本番ちょっと調子が良くて97点が取れました。

テストの時間配分とか戦略とか

テストでの時間配分

次に、テストを受ける上での時間配分について話をしようと思います。

一般的に言われているのは、

- 第1問を15分で解く。2ミスくらいまでに抑える。

- 次に、第3問を25分で解く。満点を狙う。

- 最後に、第2問を20分で解く。問題パータンが多く難しいので、部分点を狙う。

という戦略です。第1問が45点、第2問が20点、第3問が35点の100点満点の試験となっているため、難しい第2問は部分点狙いでも7割以上は取れるだろうという策略のようです。

時間配分については概ね私もこれに同意です。

おすすめの得点戦略

ただ、個人的には「第3問の計算が合わなければ第2問を重点的に解く」という戦略でもいいと思います。

確かに第3問は一番下の勘定の合計が一致していればほぼ確実に満点となるため(勘定の合計が合っているなら途中で間違っている可能性は少ないため)狙いどころだというのは分かります。ただ、手を動かす量も多く、慎重にやっても合計がズレることがあります。

そういった場合、見直しをもう一度しても勘定の合計が合わないなら、とっとと第2問で点数を稼いだ方が良いと思います。

第2問は確かに問題のパターンは多いのですが、逆を言えば解き方を暗記しなくても仕訳と決算整理の考えが身についていれば初見で解ける問題ばかりです。桜田さんの解説動画やテキストの内容が分かっていればそこまで難しい問題でもないと思います。

サンプル問題の演習もありますし、第3問よりも第2問のほうが少ない時間で満点が取れると思います。ただ、第3問が0点だと70点を割って即不合格になってしまうため、解く順番としては第3問を先にやったほうがいいと思います。

まあでも、ここまで勉強した人ならどの順番でやっても時間はかなり余ると思うので、心配しなくていいと思います。

ただし、どういう戦略を取るにしろ、第1問は15分くらいでほぼ全問正解を目指せるようにしましょう。仕訳ができない人は他の問題が解けないと思うので、第1問対策の仕上げは優先的に。

時短のためのテクニック

他にはこんな感じのことを実践していました。

- それぞれの勘定科目が貸借対照表か損益計算書のどちらに書かれるべきなのかをとにかく暗記する:第3問で満点を取るためには必須

- 電卓を使うときは、1000で割った値で計算する:20000+3400であれば、20+3.4として後で1000を掛けたほうが時短になる。

終わりに

というわけで、今回は簿記3級に25時間でほぼ満点合格した際の勉強法を紹介しました。

他の資格と違って、前提知識がないと過去問に全く太刀打ちできないという性質があったので、途中まではマジで落ちるんじゃないかと思っていました。

ただ、桜田さんの動画が神過ぎたことも幸いし、過去問を解きまくって手を動かしていたら9割以上が安定してきました。頭で考えるというよりは手が勝手に動くレベルまで問題をやることが一番のコツだと思います。

みなさんも試験頑張ってください!