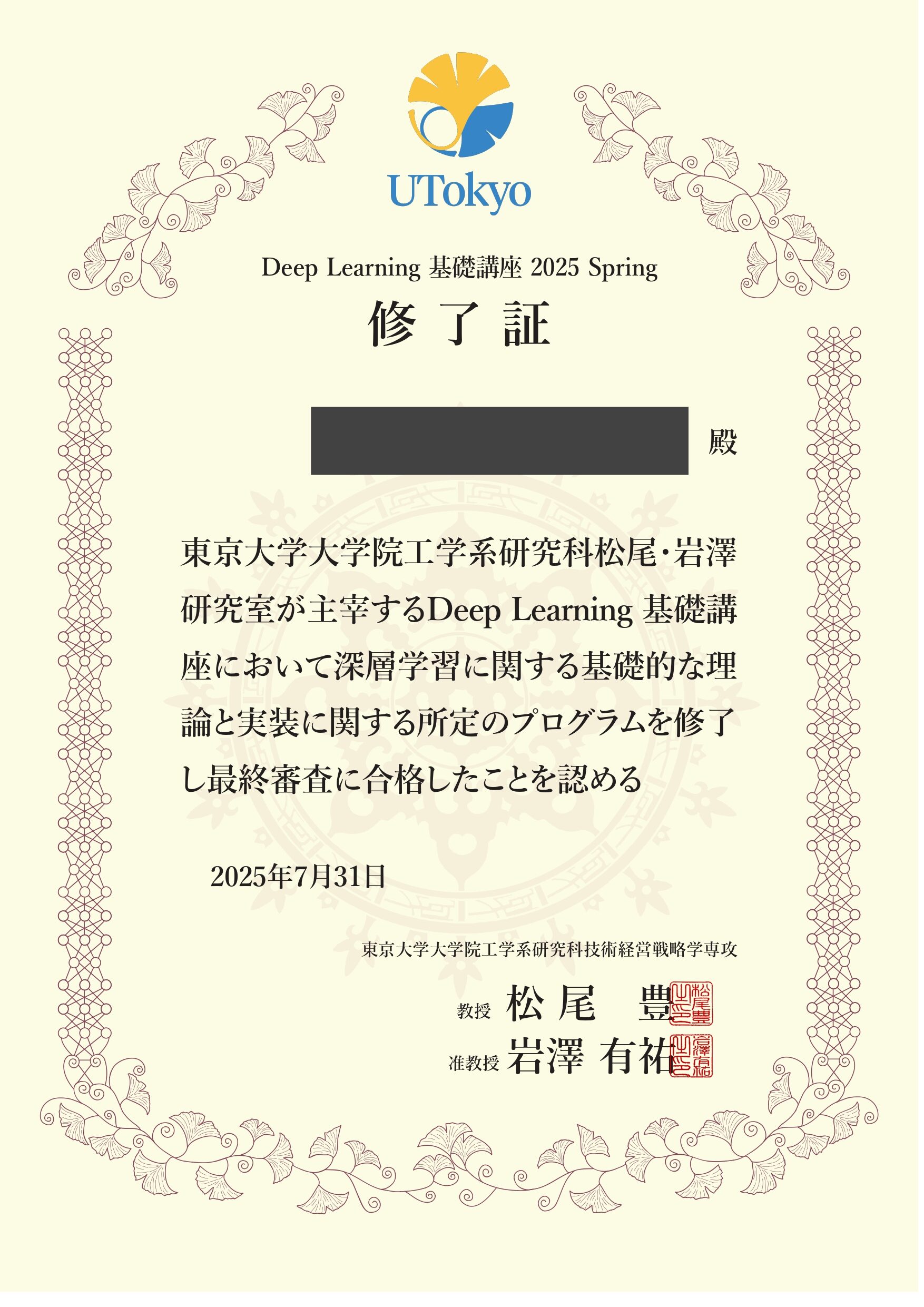

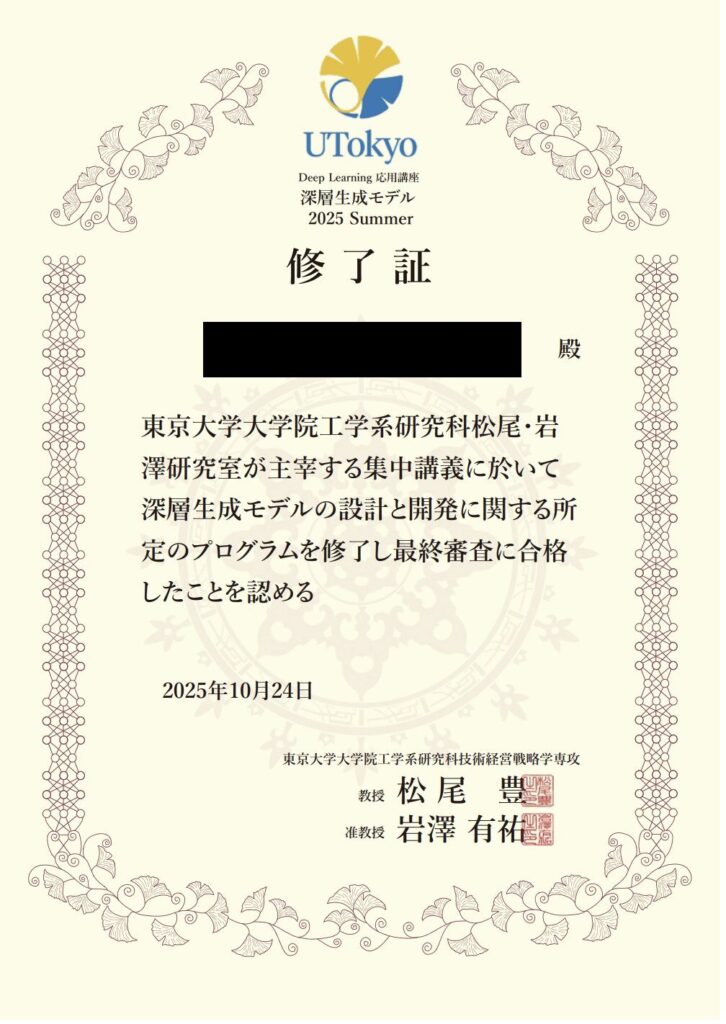

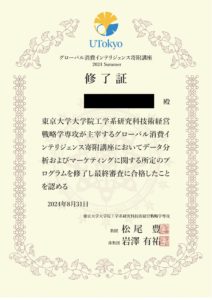

このたび、東京大学 松尾研究室の「Deep Learning基礎講座 2025 Spring(2025.07修了)」と「深層生成モデル講座 2025 Summer(2025.10修了)」の2講座を修了しました!!

実は結構前に修了していたんですが、ブログにするのが遅くなりました。

どちらも内容が本格的で、正直ついていくのがやっとでしたが、最後まで走り切れたのは良い経験でした。

数学や理論では何度もつまずきましたが、AIの奥深さを実感できた貴重な時間だったので、振り返り記事でも書こうと思います。

受講した2つの講座の概要

Deep Learning基礎講座 2025 Springでは、ニューラルネットワークの仕組みから始まり、CNN、RNN、Transformer、自己教師あり学習、強化学習までを一通り学びました。

演習や宿題も多く、E資格対応ということもあって内容は本格的。深層学習の全体像をつかむ最初の一歩として、とても良い講座でした。

深層生成モデル講座 2025 Summerは、生成AIの核となる技術を扱う実践型講座で、VAEやGAN、フローモデル、エネルギーベースモデル、拡散モデルなどを学びました。

理論も実装も難しく、基礎講座より一段階上という印象でしたが、今のAIがどう成り立っているのかを理解する良いきっかけになりました。

なぜ受講したのか

AIやデータ分析を学ぶ中で、「仕組みをちゃんと理解したい」と思ったのがきっかけです。

以前にこれらの下位のレベルに当たるGCIという講座を受けていたんですが、とても楽しかったので、データサイエンス専攻の学生としてはもっとAIの仕組みを根本的に理解したいなと感じるようになりました。

それぞれの講座での学び

Deep Learning基礎講座で学んだこと・つまずいたところ

ニューラルネットワークや誤差逆伝播、CNNやTransformerといった技術を数式レベルで理解できたのが大きな収穫でした。

一方で、線形代数や確率統計の知識が足りず、特に勾配計算などでは苦戦しました。宿題も実装中心で難しかったですが、AIツールやネット記事を頼りにしながらなんとか修了。AI全体の構造を掴むきっかけにはなったと思います。

深層生成モデル講座で学んだこと・難易度の違い

深層生成モデル講座は、VAE、GAN、フロー、エネルギーベースモデル、拡散モデルなどを扱う内容で、応用講座なので当然DL基礎講座よりかなり難しかったです。

特に変分推論や拡散過程の理論は理解が追いつかず、修了はしたものの「まだ勉強が必要だな」と感じました。それでも、生成AIの根幹を体系的に学べたのは大きな収穫でした。

課題自体は4択のクイズを提出するだけだったので、スライド資料を読めばDL基礎講座よりは簡単で、講座の負担自体は少なかったです。しかし、理解ができているのかと言われるとめちゃくちゃ怪しい…

今後の学習計画

2講座を通して、自分の理解はまだまだ浅いんだな、というのがハッキリしました。モナッシュ大学の普段の授業よりも全然こっちの方が難しいです。

なんとなくコードは動かせても、理論的な部分が認識できてないので、我ながらブラックボックスで危険だなと思いました。

これからの休みの間に復習をして、VAEやGANなどを自分の手で再現しながら理解を深めたいと思っています。話は変わりますが、最近は競技プログラミングにも興味が出てきたので、基礎的なアルゴリズム力も鍛えていくつもりです。

終わりに

東大松尾研の講座を2つ修了したよ、という記事でした。

まだまだ理解は完全ではありませんが、一応全体像はなんとなく認識できたのは大きかったなと思います。

ただ、内容が濃すぎて急には学習を詰め込もうとすると大変だと思うので、これから受講を考えている人は一度に完璧に学習し切るのを目指すより、まず最後までやり切ることを意識してみてください。

続けるうちに、少しずつ視界が開けてくると思います。