前回、きういさんにヘルプ大学のファウンデーションコースの紹介記事を書いてもらいました。今回はそちらのファウンデーションコースを終えての感想や授業の様子をシェアしてもらったので、別途体験談の記事にさせてもらいました。

この記事のライター:きうい(インタビュー記事)

小中高と授業以外で英語に触れることのない生活を送っていました。

2023年3月に公立高校を卒業後、「海外経験なし」「英語力なし」の状態でなんとか2023年9月からHELP大学のFoundation in Scienceにコースに入学しました。

私は理系コースだったのですが、なかでも大変だった、Calculus(微積分) 、と Advanced English(上級英語)、生物学、化学の体験を共有したいと思います。

Calculus(微積分)

学習内容一覧

第1章:関数

- 関数の定義域と値域

- 関数のグラフ描画

- 関数の四則演算

- 合成関数と逆関数

- 有理化

- 多項式関数

- 区分的定義関数(ピースワイズ関数)

- 有理関数

- 指数関数

- 対数関数

- 三角関数

第2章:極限

- 微積分の導入と関数の極限

- 片側極限と連続性

- 導関数の定義(微分の第一原理)

📝 テスト1(15%):第1章 & 第2章

第3章:微分法

- 微分の基本公式

- 積の法則と商の法則

- 合成関数の微分(連鎖律)

- 一般べき乗法則

- 高階導関数

- 各種関数の微分:指数関数、対数関数、三角関数、暗黙関数

📝 テスト2(15%):第3章 & 第4章(前半)

第4章:微分の応用

前半:変化率、微小量・線形近似

後半:増加・減少関数の判定、相対的極大・極小、第一導関数によるテスト、凹凸の概念、変曲点、第二導関数によるテスト、曲線のスケッチ(描画):多項式関数、有理関数、最適化問題(Optimization)

📝 グループ課題(20%):第4章(後半)

第5章:積分法

- 不定積分の概念

- 積分の公式

- 定積分の評価:微分方程式、初期値問題、微積分の基本定理、各種積分法:置換法、部分積分法、部分分数分解による積分

第6章:積分の応用

- 曲線とx軸で囲まれた面積

- 回転体の体積

感想

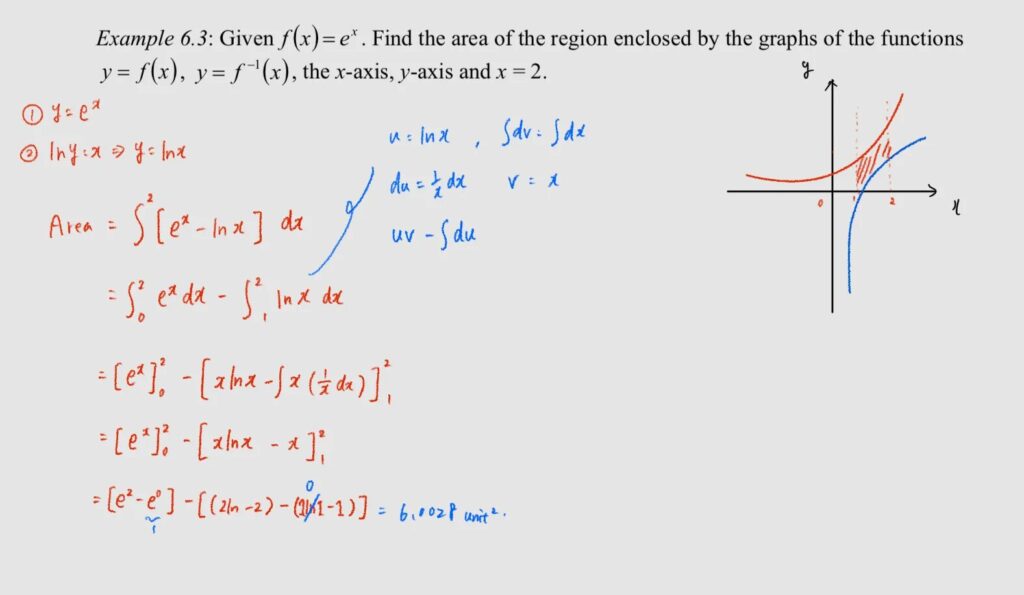

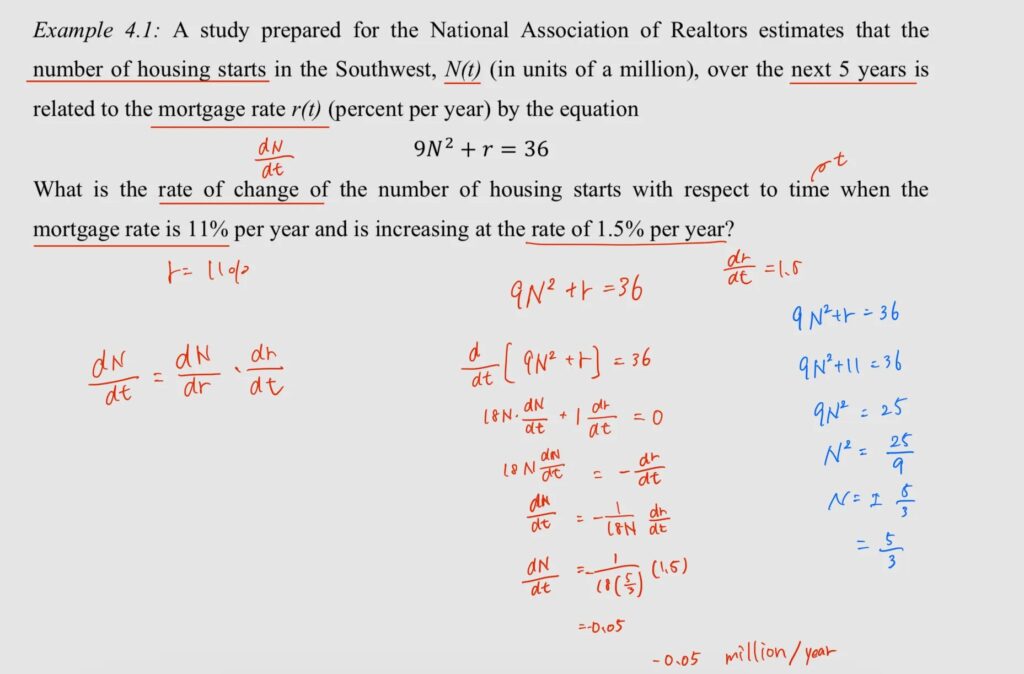

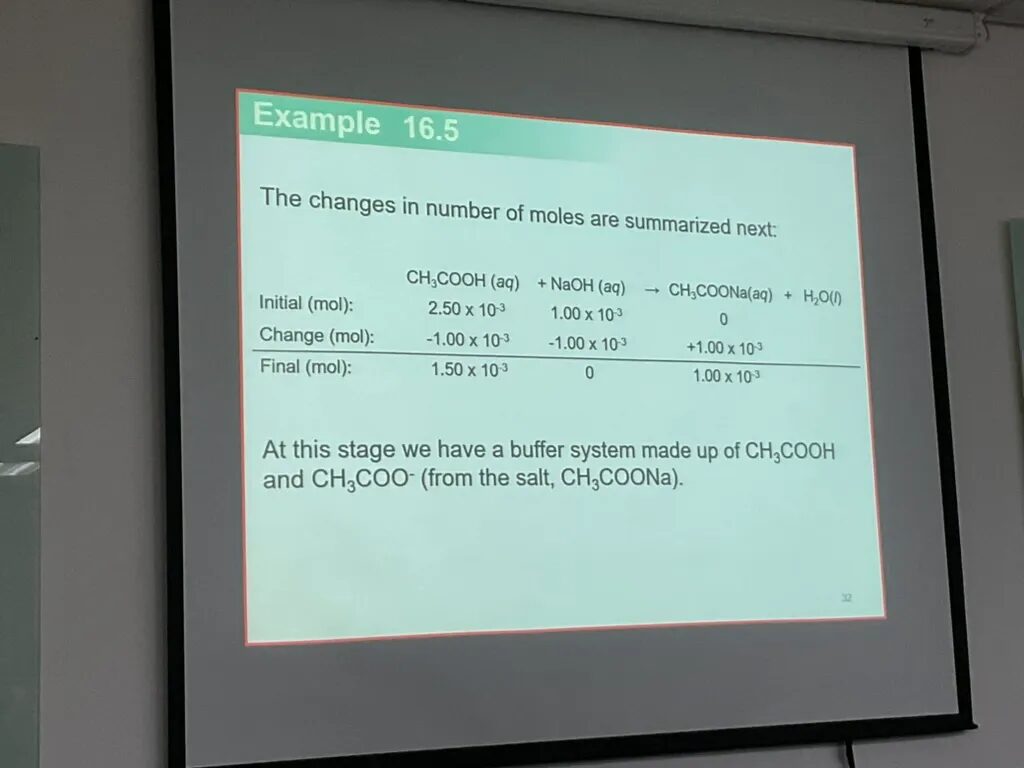

こちらは第6章の授業で実際に使っていた例題と私の板書です!個人的には図が一緒に書かれている問題は問われていることが比較的に理解しやすいのですが、下のような文章題などは数学に英文読解が加わったような感じで難しいと感じることが多かったです。

カリキュラムは上記の通りで数Ⅲを学んでいた人であれば問題ないと思いますが、高校で習っていない人は少し難しいと感じるかもしれません。また、すべて英語なので大量の専門用語が出てくる数学はよりハードルが高かったです。

私は1セメスター目にこの教科がパスできませんでした。つまり、成績が50%以下でした。再履修時は学期中の50%分の成績では46%を取り、クラスでトップでした。

なんといっても英語の授業に慣れたことで理解力が上がったことが高得点を取れた理由だと思います。ちなみに、再履修の場合はどれだけ成績が良くてもGPAは2.5しかつかないので、全教科1度でパスすることが大事です。

高得点を取れた理由はもう一つありました。1セメスター目と4セメスター目ではレクチャーが違う人だったからです。

1人目のレクチャーは演習問題を解く際に教室のホワイトボードに書いていました。2人目のレクチャーは、パソコンの画面をプロジェクタで映し出し、書き込めるペンを使用して説明してくれました。

実は、HELP大学の授業はすべて画面録画されているのですが、1人目の授業はホワイトボードに板書しているので、あとから解法を見返すことはできませんでした。

しかし、2人目の先生はWordなどに直接書き込んでいたので、授業の画面録画をすべて見返すことができました。そのため、わからない箇所があった授業の後やテスト期間は何回も繰り返し動画を見て勉強していました。

Advanced English(上級英語)

学習内容一覧

条件文(Conditionals)

構文ルール、使い方・意味

論証型エッセイ(Discursive Essay)

エッセイの構成(導入・本文・結論など)、対比するときに適した語彙や表現方法

ライティングテスト(10%)

リサーチ & 参考文献の記載(Research & Documentation)

タームペーパーの構成、APAスタイルの引用方法

言い換えと要約(Paraphrasing & Summarizing)

構成と流れ、効果的な言い換えと要約のテクニック

編集スキル(Editing Skills)

以下の文法や構文の誤りを特定し、適切に訂正するスキルを身につけます:

- Shift in Person(人称のずれ)

- Subject-Verb Agreement(主語と動詞の一致)

- Non-parallel Structure(非並列構造)

- Run-on Sentences(無終止文)

- Comma Splices(コンマの誤用)

- Fragments(文の断片)

- Shift in Time(時制のずれ)

- Misplaced Modifiers(修飾語の誤配置)

- Dangling Modifiers(懸垂修飾語)

口頭発表(Oral Presentation)

プレゼンテーションの概要説明、優れたプレゼンターの特徴

📝 個別プロジェクト(タームペーパー:15%、口頭発表:25%)

主張型エッセイ(Argumentation Essay)

エッセイの形式(Format)、主張や根拠を示す言語表現(Language)

アカデミック・リーディング(Academic Reading)

読解力向上のための問題練習、語彙力の強化

感想

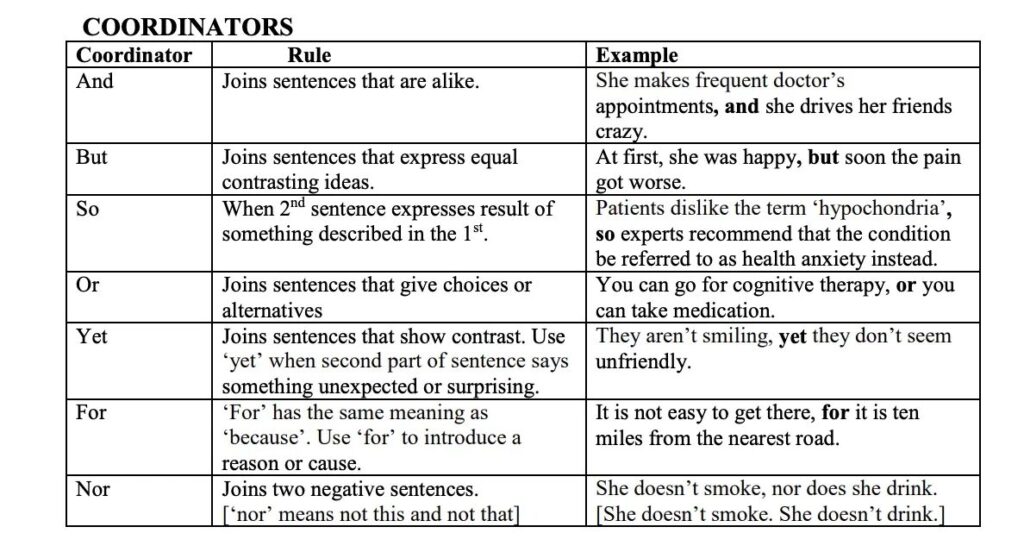

英語を英語で学ぶことに慣れていない身からすると、文法の説明に出てくる単語の意味が分からず戸惑うことは多々ありました。

また、Advanced Englishは、前の学期にIntermediate Englishをパスすることによって受けられる科目なので、Intermediate Englishよりもレベルが高いです。

中でも特に大変なのが個人プロジェクトです。くじで大まかなトピックを決め、自分でそれに沿ったテーマでリサーチペーパーを書きます。

例えば、私はトピックのくじでLeadership(リーダーシップ)を引いたので、Emotional Intelligence in Effective Leadership(効果的なリーダーシップにおける感情的知性)というリサーチペーパーを書きました。

さらに、その内容を使って、スライドを用意し、プレゼンテーションを行うというかなり大変なプロジェクトでした。このプロジェクトで成績の40%が決まるのでストレスを感じている生徒は多かったです。

Biology Ⅰ,Ⅱ(生物 Ⅰ,Ⅱ)

学習内容一覧

Biology Ⅰ

- 基本分子

- 細胞の構造と働き

- 酵素機能

- 細胞呼吸

- DNAの構造と機能

- 突然変異

- 遺伝子の発現と制御

- 遺伝子技術

- 遺伝

- 自然淘汰

- 人口規模と成長

Biology Ⅱ

- 生態学(行動、群集、生態系)

- 主な生態系と生物圏

- 光合成

- 微生物

- 神経と神経系

- ホルモン制御

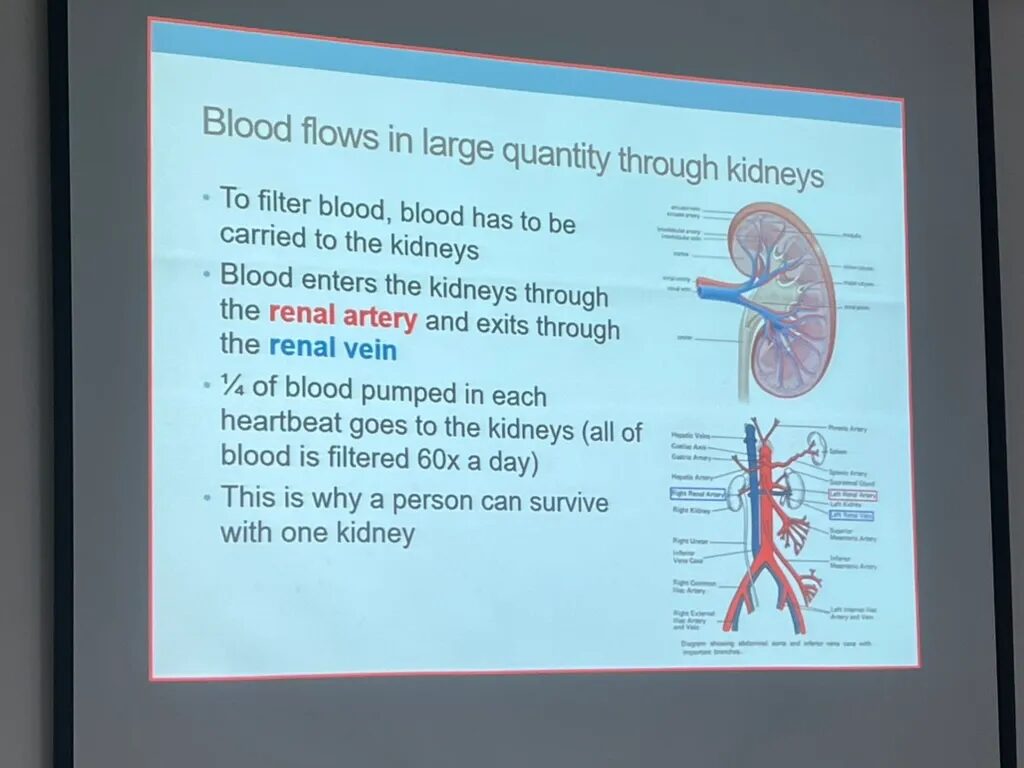

- ホメオスタシス(恒常性)

- 血液循環

- 呼吸

- 免疫

- 生殖と発達

感想については次の化学と一緒にまとめて述べます!

Chemistry Ⅰ,Ⅱ(化学 Ⅰ,Ⅱ)

学習内容一覧

Chemistry Ⅰ

- 電荷:原子・分子・イオン

- 化学反応における質量関係

- 水溶液中の反応

- 酸化還元反応

- 電子構造

- 元素間の周期関係

- 化学結合

- 酸と塩基

- 遷移金属

- 配位化合物

- 有機化学:

- 官能基の化学

- アルカン、アルケン、アルキン

- アルコール、エステル、カルボン酸、ケトン、アルデヒド、アミン

Chemistry Ⅱ

- 熱化学

- 分子間力と液体・固体

- 溶液の物理的性質

- 化学反応速度

- 化学平衡

- 酸塩基平衡

- 溶解度平衡

- エントロピー・自由エネルギー・平衡

- 有機化学:

- 合成ポリマー

- 物理的特性に基づく分類

- 天然有機ポリマー(タンパク質と核)

感想

生物、化学どちらも基本的に高校で学んだ内容です。日本の高校で習ったことのない内容は化学の電子軌道ぐらいだと思います。

また、生物、化学ともに実験とリサーチペーパーのアセスメントがあります。

実験は2週間に一回のペースで計5、6回あり、そのうち3回が抜き打ちでテストになり、実験の手順や仮説、結果、考察などを採点されます。配られた用紙に仮説や得たデータ結果と考察を書いて提出します。

同時にレクチャーから簡単な口頭試問が行われます。実験の内容や手順の書いた用紙は事前に確認できるので、予習が大切です。

リサーチペーパーは2人ペアで行います。こちらのテーマは事前に決められています。

生物は、「生殖細胞系列突然変異と体細胞突然変異について違いを説明した上でどのように発生し、どのような遺伝パターンを持ち、身体にどのような影響を及ぼすかという観点から、突然変異の種類ごとに1つの病気を説明しなさい」。

化学は「束一的性質とその実生活への応用について、それぞれの性質について少なくとも1つずつ述べ、2000~2500ワードで研究論文を書きなさい」という内容でした。

ネイティブレベルの英語を話す人とペアを組んだとき、私はあまり英語が得意ではなかったので、その人に頼りがちでした。しかし、文法やリサーチペーパーのルールを理解していなかったので、減点をされまくったことがあり、すごく悔しい思いをしました。

自分の英語に自信がなかったため、相手に指摘しづらく、また相手も間違いをあまり修正してくれなかったので大変でした。気づいたことをすぐに指摘すべきだと学んだのは、ネイティブだからといって完璧な英語を使っているわけではなく、文法がしっかりしていない人もいるということです。そして、成績のために、すぐに指摘する勇気を持つことが大切だと感じました。

感想まとめ

元々英語が苦手で、頭がよいわけでもない私にとって苦労の多かった一年になりました。

実際一年を通して英語力だけでなく、人間性の面でも成長できたと思います。また、分からないことが多い中で助け合える友達ができたことが本当に嬉しかったです。

以上で、きういさんのヘルプ大学の理系ファウンデーションコースの体験談を終わります。

マレーシア留学を検討している方の参考になれば幸いです。